軌道は複線であるが、終点のこの電停部分は1線になっている。

車いすの固定用具もある。

かつては、分岐器は交差点横の詰め所内で操作された(右)。

| (1) |

| 函館市交通局の電車。ほとんどの車両が車体広告になっている。 |

| (2) |

| 終点の湯の川電停。温泉街からは少し離れているが、歩けない距離ではない。

温泉街まで通じていると観光客の利用が期待できるだろう。

ついでに、もうちょっと伸ばして空港まで行けば、なお便利かも。 軌道は複線であるが、終点のこの電停部分は1線になっている。 |

| (3) |

| 車内の様子。北海道新幹線早期実現を訴えるステッカーもある。 |

| (4) |

| アルナ工機製で定員80名である。 |

| (5) |

| こまば車庫前から、出庫する電車。部分低床車も走っているようだ。 |

| (6) |

| 軌道は比較的新しい区間が多いが、これは、道路管理者と電車の運営主体が同じだからであろうか。 |

| (7) |

| 一部の電停では路面がボロボロのところもある(五稜郭前)。 |

| (8) |

| 電停の幅は結構せまい。 |

| (9) |

| 屋根がついているが、函館駅前の電停もせまい。何とか、駅前に乗り入れできないものだろうか? |

| (10) |

| 分岐器とポイントマシン。 |

| (11) |

| 電車に分岐方向を知らせる信号機。 |

| (12) |

| 架線は道路両側の電柱間に張られたワイヤから吊すタイプで、蜘蛛の巣のようになっている。 |

| (13) |

| 他都市で走っていた古い車両も走っている。 |

| (14) |

| 函館市電の虎の子、部分低床車。 |

| (14) |

| 外観は他の新製車両とほぼ同じだが、中央部分が低床となっている。 中央から入って、降りる際は前方なので、通常は車内の段差を上り下りしなくてはならない。 チケットキャンセラシステムが導入されていれば、さほど問題にならないだろう。 |

| (15) |

| 低床部分については、電停と床面の段差および隙間はかなり小さい。 |

| (16) |

| スロープコントローラなるもので段差が調整されているのだろうか? 車いすの固定用具もある。 |

| (17) |

| 部分低床車もアルナ工機製である。 定員は60名であり、同じようなボディーの8000型と比べても少し小さい。 逆に自重は2トンほど重い。 |

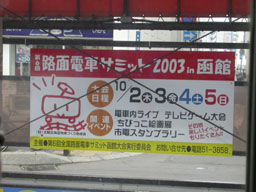

| (18) |

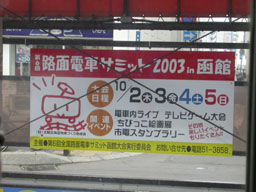

| この年の秋、函館で路面電車サミットが開かれた。それを告知するポスター(左)。 かつては、分岐器は交差点横の詰め所内で操作された(右)。 |