京都市営地下鉄東西線.ホームドア付きの最新型である.1997年開業なので,もう17年になる.昔は路面電車の京阪京津線で,沿線に住んでいたことアリ.そのうちに地下鉄になることを期待していたが,転職したので地下鉄化を見届けることも無く転居.

京津線の発展的解消になっているので,御陵駅から西側には京津線の電車が乗り入れている.ただし,昔の電車そのままでは無理なので,新しい電車を付くって乗り入れている.地下鉄なので,京都の都心は地下鉄として走る.

山科方面に走ると、御陵駅を過ぎたところで地上へ.地下鉄→郊外鉄道.

ミニ郊外鉄道線として昔からの線路ほぼそのままの路線を走る.車両も小ぶりで,やや大きめのLRTサイズ.駅のホームはそれぞれ延伸されている.

山科駅を過ぎて,大津市内に入ると,結構な上り坂である.たしかこの辺は,もと東海道本線の跡地利用だったっけ? 逢坂山トンネルの西側ポータルは名神高速に転用されたんだっけ.郊外鉄道→山岳鉄道?

そして峠を越えて大津市街に入ると路面軌道走行.山岳鉄道→路面軌道.

そして,交差点を曲がって終点の浜大津駅到着.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

あとは,相応の交通政策が組みあわされればいいんだが.

「路面電車」タグアーカイブ

維新号

どのレーンがもっともよく働いているか

どのレーンがもっともよく働いているか,という授業時によく学生に出すクイズである.

選択肢は3つ.

- 端っこのバス専用レーン

- 2車線ある道路

- 中央の路面軌道

答えは,まぁ見え見えだが,3の路面軌道.ここ(熊本)では,路面電車が走ってくると,30人くらいは乗っている.車道を走る自動車は1台に1-2人程度しか乗っていないので,奥まで数えても数十人くらいしか乗っていない.しかも動いていないので,実は運んでいない.つまり,路面電車が2-3両走ってくると逆転勝利.しかも,奥まで見渡す限りクリアな軌道…ということは効率よく運んでくれる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

LRT用電車の台車の秘密

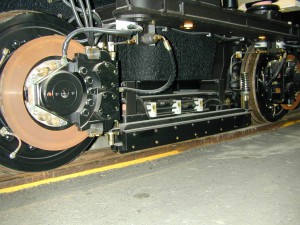

知ってる人は知っているので,特別なことは無いLRT用電車の台車の秘密.低床式電車は左右の車輪の間に車軸が無く,各車輪がそれぞれごく短い車軸で支えられている.そういうわけで,駆動用のモーターを左右の車輪間に配置できないので前後の車輪間に設置して直角のギアで回転力を伝えている.

ブレーキは車輪に付いたディスクを挟み込むいわゆるディスクブレーキであるが,それとは別に非常用のレールブレーキも付いている.写真の車輪間に付いている長細いのがそれで,ドイツのICEなどの高速列車でも採用されている.

車輪は軸寄りの円盤と外側の輪っか部分では別パーツになっており,その間にゴムが挟まれている.ゴムを挟むことで騒音や振動を低減できるのだが,ドイツではこれを高速鉄道用のICE車両でも採用していた時期があり,これが原因で大事故を起こしたことがある.この構造では,そのままでは電気が通じないために駆動用の電流をレールに還すことができないため,内側と外側の間に短絡用の電線が付けられている.

車両のそこから車輪を見た様子.長い車軸が無い.

おかげで,車内の床面は低く,車輪自体はイスの下に収められている.

ちなみに,これらの写真はコンビーノである.

ほぼ観光専用路面電車

LRTというと,環境にやさしいとか,お年寄りの乗り降りがしやすいとか,市街地活性化に寄与するとか,都市計画的視点が取り上げられることが多いが,中には明らかに遊園地の乗り物的目的を持って運行されている路線もある.

写真は,米国シアトルの「ほぼ観光専用」の路面電車である.高床式ホームなので一応バリアフリー配慮だが,どう見ても最新式とは言い難い.

路面電車の割には軌道がごついが,米国なので超重量級貨物列車が通れるような軌道構造をそのまま採用しているように見える.臨港貨物線の転用かもしれない.

日本でも貨物線跡が残っているような観光地で,都市計画的効果を期待せずに,遊園地の乗り物的に整備をしてしまうという手もないではないと思うが,ま,なかなか難しいかな.(例えば小樽とか)

プレメトロ(どう見ても”ペイ”はしないけど)

日本では地平面を走るLRTの整備ですら「採算ガー」とかいう話になりがちでさっぱり話が進まないが,海外に行くと「採算ガー」と言うような視点では絶対に「ペイ」しないような交通システムが存在していたりする.

学生によくするどんぶり勘定である.

延長5kmのLRT路線を整備したとしよう.30億円/kmの整備費用がかかったとして30×5=150億円.この線路上をLRTが走る.(実際には難しいかもしれないが)金利が3%ほどで建設費を30年で返済したとしよう.そうすると総支払額は2倍あまりの350億円ほどとして,年間の支払いは,350億円÷30年=11.6億円/年.1日あたりにすると,11.6億円÷365日=320万円.朝6時から夜11までの17時間走ったとしよう.そうすると,18.8万円/時間.片道あたりだとその半分で9.4万円/時間/片道.5分毎に走ったとして,毎時12本なので,9.4万円÷12=7800円/列車.1人あたり200円払ったとして7800円÷200円/人=39人.朝から晩まで5分毎にやってくる電車は全て約40人乗っている・・・・全て運賃で賄うって厳しいねぇ.まだ電気代も,人件費も払ってないよぉ.

さて,ベルギーのアントワープ駅の地下にはLRTの発着場があり,地下鉄風だが走ってくるのはLRT用の小さな電車である.プレメトロという.

和蘭のアムステルダムでも地下鉄かと思いきや,LRT風電車が2編成併結でやってきたりする.

こういった地下線は,地平に線路を敷くよりも建設費がかなり高く,キロあたり100〜200億円くらいはする.そうすると,上に書いた計算式の数字はそれぞれ5倍くらいになり,おおよそLRT用の電車では運びきれない数字になってしまう.

つまり,こういう地下を走るLRTというのは,日本の「採算ガー」とかいう風土では絶対にあり得ない交通機関なのである.でも,ベルギーやオランダには存在するし,クルマ社会の米国サンフランシスコにもあったと思う.交通機関単体では「採算ガー」採れませんが,都市全体としてはこうした方が適切であるとの判断で導入されている交通機関であるとも言える.

日本の「採算ガー」・・・何とかなりませんかね.それにこだわって失ってるものがいろいろありそうです.

日本に本物のBRTは出来るか?(連節バスは十分条件か)

日本では最近,「連節バス+PTPS=BRT」という定義をしているのではないかと思われるが,やはり違和感がある.特定の目的地まで多くの客を運ばなければならないのなら,「長〜〜〜いバス」としての連節バスはありだとは思う.

他に写真がないので,ここばかり出てきて恐縮だが,特にここがどうということは無くて,これはこれでとにかく数を確保するという所期の目的は達していると思う.

忠節バシを連節バスが走るご時世か.

しかし,LRTのゴムタイヤ版交通機関として見ると,運転席横のいつもの「関所」は相変わらず存在しており,降車にやたらと時間がかかったり…

通行のプライオリティーが低くて,昭和40年前後の各都市の廃止直前の路面電車を思い出す風景にはやはり違和感がある.これは果たして最新鋭の都市交通か…といわれると,やはり違う.「長〜いバス」だ.

確かに,たくさん運ぶことができるようになると,交通計画の教科書では「中量輸送機関」の範疇に分類されるのだが,それを目的とした連節バスをBRTと呼ぶなら,それは本来の意味とは違う.もしそうなら,鉛直方向に積み上げたこれもBRTということになるけど,違うだろ?

日本に本物のBRTは出来るか?(基幹バスシステム)

名古屋に行くと,バスレーンが道路中央に配置されている箇所がある.まるで,ゴムタイヤ式の路面電車のようなシステムである.路面電車が路側の歩道から直接乗降できないかどうか模索するのとは逆の発想だ.基幹バスシステムという名前が付いているが,路上駐車による影響を避けるという点では左の路側車線走行よりは優れていると思われるが,バリアフリーではやや劣る.

地下鉄や高架鉄道の整備をする余裕のないアジアの都市では,名古屋のバスシステムを参考にすることが多いらしく,自動車社会ではあるものの,名古屋のバス(地下鉄も)結構がんばっている.願わくば,LRTシステムを特徴づけている各種の施策も取り込むと,もっと完璧になるのであるが,日本の中では最も本当のBRTに近いシステムの一つである.(が,やはりバスかも.)

CANADIAN RAIL(路面電車保存編)

カナダのオンタリオ州にある路面電車専門の保存鉄道.今もあるのかどうかは知らないが,多分ここ.日本では法的規制がいろいろと煩いことが原因だと思うが,保存鉄道自体が珍しく,ましてや路面電車専門保存鉄道など存在しない.(広島電鉄は保存鉄道ではないので念のため)

古い路面電車だけではなく,日本ではあまりなじみがないインターアーバン(都市間連絡電車)の車両なども展示され,一部は動態保存されていた. 園内に結構長いループ線があり,周回運転している.

変わり種もアリ.これはまだフツーな方.

行くなら,レンタカー必須である.

[2000年夏現在]

トラム変幻自在(観光トラム&バス編)

ウィーンに行くと,幸せの…かどうかは知らないが,黄色い観光専用トラムが走ってくる.RingTramと名付けられており,環状線をぐるぐる回る観光専用トラムである.車内で観光案内があるらしい.

このほかにも,観光用の工夫としては「HOP ON HOP OFF」というシステムがある.こういう停留所.

「HOP ON HOP OFF」専用停留所で待っていると,それ用のバス系統があり,専用切符を持っていれば自由に乗り降りできるというもの.

一般的には,観光バスには定期観光バスというシステムがあり,申し込んでおくと半日とか2-3時間で市内を案内してくれるバスツアーが一般的である.ところが,気に入ったところでも決められた時間しか滞在できないし,気に入らなくてもバスの出発を待たなくてはならない.(特に,海外でのこの手のツアーは要注意で,集合時間に遅れると,「あれ? その辺に座ってたメキシコ人のご家族知りませんかぁ? いないですねぇ.ここが気に入ったんでしょう.」とか何とかで,すぐに出発,という光景をカナダで見たことあり.)

「HOP ON HOP OFF」は一定時間毎にやってくる専用観光バスに乗りさえすれば,長時間滞在したければできるし,パスしたければ降りなければいい,ということができる.定期観光バスと公共交通の中間的なサービスである.

京都市内でも京阪バスが試行していたと思う.

Views Today : 320

Views Today : 320 Views Last 7 days : 2974

Views Last 7 days : 2974 Views Last 30 days : 12479

Views Last 30 days : 12479