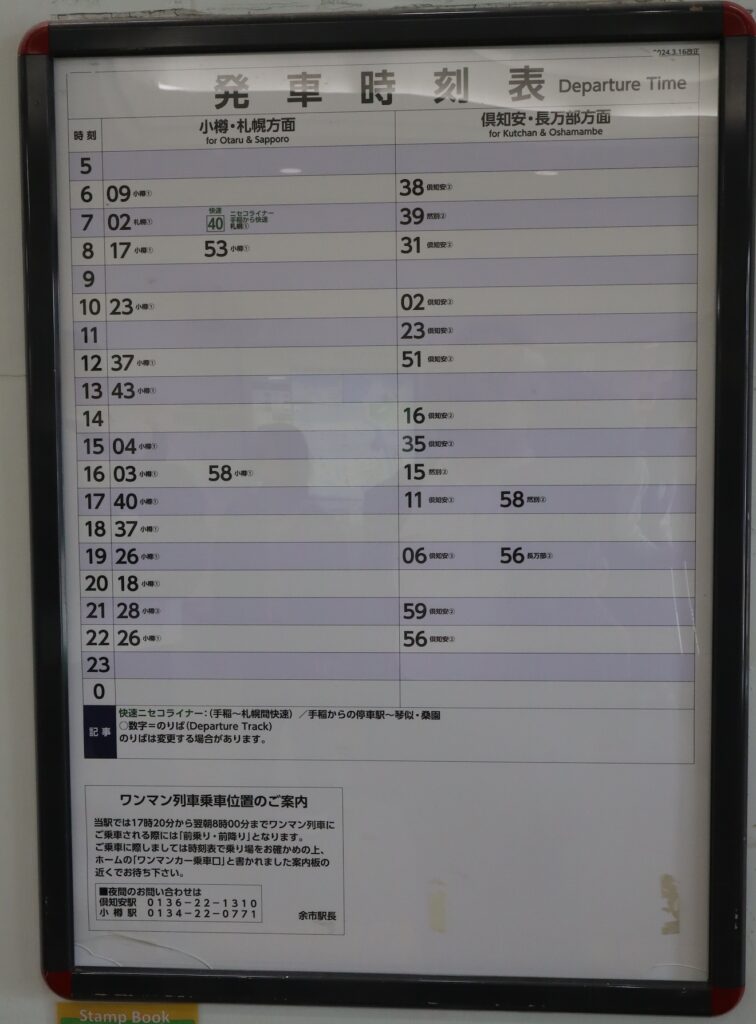

駅のホーム上の時刻表も消滅した模様.

かつては,スマホがなくても対応していたけど…

このお話.

まぁ,アカンといえばあかんが,こっちのほうがすごいぞぉ.

↓

↓

(なお,日本国有鉄道時代には客席と運転席の間は遮光幕で常に仕切られており,隙間から覗くと週刊漫画雑誌を読みながら運転しているのを目撃したことあり.)

余市→小樽.つまり,北海道新幹線の並行在来線で,廃止する件で揉めているところ.

小樽方面,朝7時台に2本あるので,6両分程度の客はいそう.満杯なら600人/時以上いるので,60人乗りのバスなら10本/時は要るということ.

バス化すると,運転手不足になりそう.その運転手,昼間はどうする?

駅前.すぐ先にニッカの工場があるので,観光客の流れはありそう.

駐輪場.それなりに使われている.ちなみに,この日は5月の日曜.

出発.

観光客っぽい人で席は埋まる.

後ろ向きに撮影.つまり,余市駅.

途中のトンネル.

もしかして,狭小トンネル? 電化しちゃえば? と思ったが,このトンネルは面倒そう.

跨線橋があったが,将来の複線化の可能性を考慮して,スパンが広め.とある自治体職員の方に聞いた話では,出戻り工事したくないので,複線化の可能性がある場合は,ギリギリサイズじゃなくてスパン広めに設計するらしい.

やっぱりトンネルサイズ小さい.

列車交換.

小樽が近づいてきた.せっかく人家があっても駅が無いのね.

小樽駅着.

所要時間,約25分,途中2駅,約20km.

この区間,輸送密度が2000人もあるのね.「国鉄ローカル線の廃線基準」は下回るが,昨今の地方ローカル鉄道のレベルとしては,十分客が乗っている区間.

「攻めの廃線」でバス転換したはずの石勝線夕張支線も,バス路線維持に暗雲が・・・

久しぶりの更新である.

さて,東北新幹線と秋田新幹線の列車が列車分離事故を起こして,連結運転が当面取りやめになっており,大変になっている.

昨年も類似の事故があったわけだが,どちらもE6系電車(秋田新幹線)がらみなので,この電車が原因の可能性大.

昨年の列車分離事故では,「車両製造時に出たとみられる細かい金属片が残っていて、これらの金属片がスイッチの端子に接触して作動につながった」という見解であったが,E6系って10年以上前の電車なので,果たして製造時のバリが今頃になって原因の事故が発生するのかなぁ…

連結器の構造自体は,E3系電車と同じようなので,E6系電車で不具合が出るのならE3系でも同じ不具合が出ても不思議はないが,そういう話は聞いたことはない.

結局金属片を取り除いたあとでも同様の事故が起こったので,原因の推定には誤りがあったということかな.

製造から10年以上経過して初めて出る不具合…それって,もしかして「制御ソフトをアップデートしたらバグってました」っていうあたりが怪しいのでは? …とエスパー(回答)*してみる.

電気回路や機械物といったハードウェア類は設計時に厳しいチェックが行われる一方,ソフトウェア類はプログラマの作業がブラックボックス化しやすいので.

よく言われる教訓:

・3行以上のプログラムにはバグがある

・(サーバなどで)問題なく動いているシステムには手をいれるな

*これといった論拠があるわけではない.勘.

まだ日付が変わってないが既にスーパーでは水が売り切れらしい.

明日から鉄道各社では減速運転や一部特急の運休を決めたらしいが,南海トラフ発生時の新幹線の最大の懸念箇所はここ.最悪,東海道新幹線は年単位(5-10年)で不通になる可能性アリ.N700S電車でできることは,(橋梁が破壊されてなければ)ここからゆっくり逃げ出すことだけ.

詳しくは10年前の過去記事をどうぞ.

コロナ感染で期せずして自宅療養である.

バカ高い治療薬がよく効いて,3日目なのに「なぜ元気なのに私はここにいいるんだろう」状態.

ということで時間ができたので久々の更新である.

世間では東海道新幹線が期せずして止まっていて,大変らしい.

航空便の臨時便が出ているがキャパが足らない模様.新幹線1便を代替するには大型旅客機2−3便が必要であり,焼け石に水の模様.

東名高速の高速バスもあるにはあるが,新幹線1便を代替するにはバス20台くらいが必要であり,これも焼け石に水の模様.

テレビではあまり表に出ていないが,不通区間を「東海道本線」で移動するというのが割とお手軽で,新大阪-名古屋がこだま号で70分,名古屋-豊橋が新快速で50分,豊橋-浜松が普通列車で35分,浜松-東京がこだま号で120分,計5時間弱の模様.ただし,これもJR東海のSNSによると在来線部分の混雑が激しい模様.在来線の臨時列車の運転もしている模様.キャパの限界か.

北陸新幹線も頑張っており,指定席は満席らしい.敦賀で乗り換えれば5時間半程度で東京へ.新快速でもなんでも敦賀駅に達しさえすれば(いや,ハピライン福井に乗り継いて金沢駅に到達できれば),多少自由席はあるので早期に動き始めていれば今日中には東京まで到達できそう.

あとは伏兵,塩尻経由特急乗り継ぎ(しなの+あずさ,8時間くらい)とか,長野乗り換え(しなの+新幹線あさま,6時間半くらい)とかの技がないことはないが,経験的に「お尻の皮の限界」がありそう(経験済み,もう二度とやりたくない).

東西間の代替ルート確保って大事だね.

以前「線路が燃えている」という話をしたが,分岐器の凍結防止のためのカンテラの様子の話であった.

このカンテラ,人力で設置しなければならないので面倒であり,「この程度の雪は大丈夫だろう…」と思い込んで盛大に輸送上の事故を引き起こしたこともある(一昨年冬).

さて,上記リンク先のカンテラ設置箇所であるが,昨年末時点でとある変化があった.

これで人力の面倒さを厭うことなく,スイッチひとつで凍結防止が可能になった模様.

あとは電気代をケチらないかどうかと,適切な知識を持った輸送指令員がいるかどうかだね.

JR北海道の特急の利用が減っているらしい.

自由席を廃止して「座席未指定券」を発行する方式に変えたらしいが…

ドイツのICやICEはこの方式で,指定席券を持っていなければ着席自由.ただし指定券を持っている人が来たらその人が優先(*)

(*) 席の窓の上部に小さなディスプレイが付いており,予約の入っている区間が表示されているので,「どけ」と言われるのを回避することは可能.

自由席とほぼ同じといえばほぼ同じだが,自由席は一旦席を確保しさえすれば降車するまで席を死守できるが,座席未指定券は指定席券保持者には必ず負けるので,常にビクビクして乗っていなければならない.特に長距離乗る列車では致命的かも.

じゃぁ,最初から指定席券買えよという話になるが,北海道のように駅がまばらだったりすると切符買うのも一苦労かも.

じゃぁ,ネット予約しろよという話になるが,JRが思っているほどJRのネット予約は便利ではないということかも.最終的に駅でチケットに引き換える点がネックかも.特にみどりの窓口殲滅作戦実行中のJRでは超ネックかも.

なお,ドイツのICやICEでは,数年前(いや,10年くらい前?)の時点でスマホの画面を見せるだけでチケット代わりになるシステムが入っていたと思う.

ヤバいと思ったらすぐにもとに戻すのが吉.