続きである.

桂川をわたった先,山岳トンネルに突入するまでの約3kmの話である.

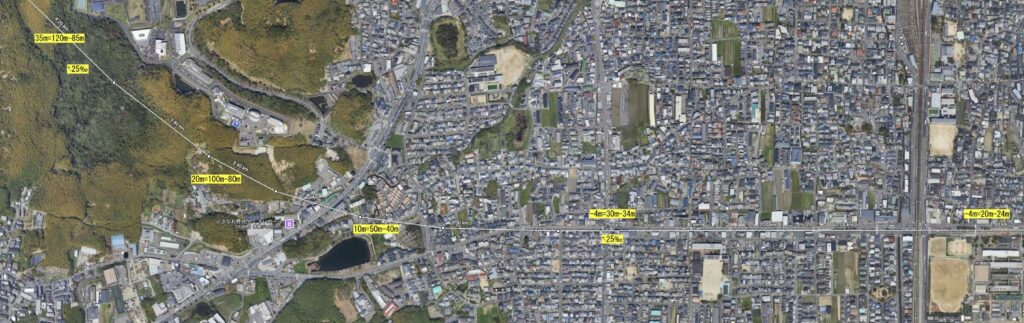

桂川の堤防の頭の標高は概ね24m,堤防の外側の平地の標高は概ね20m.新幹線の高架橋が東から桂川に到達した際の新幹線線路の高さは在来線(貨物線)の上7m(新幹線線路の標高31m)としてみる.

桂川を渡るうちに在来線の直上から北にそれる必要があるので,100m程はそのままの高さを維持し,その後,30‰の勾配で標高を下げ,桂川の右岸(西側)堤防で24mに達し,そこからは35‰の勾配でさらに下ると,桂川街道という4車線道路にぶち当たる.この段階で標高12m,地下8mなので,ギリ道路直下を横切れる.

さらに地下深くまで潜り,この地区を東西に横切る件の道路直下に達する段階で地下24m.特に問題なければオープンカットで工事ができる程度の浅い地下でもいいとは思うが,上下水道等あると思うので,一応,このくらいにしてみる.土被り15m程度か?

道路直下に達するまでは,用地買収したり地下の利用権を買い取ったりする必要はあると思う.

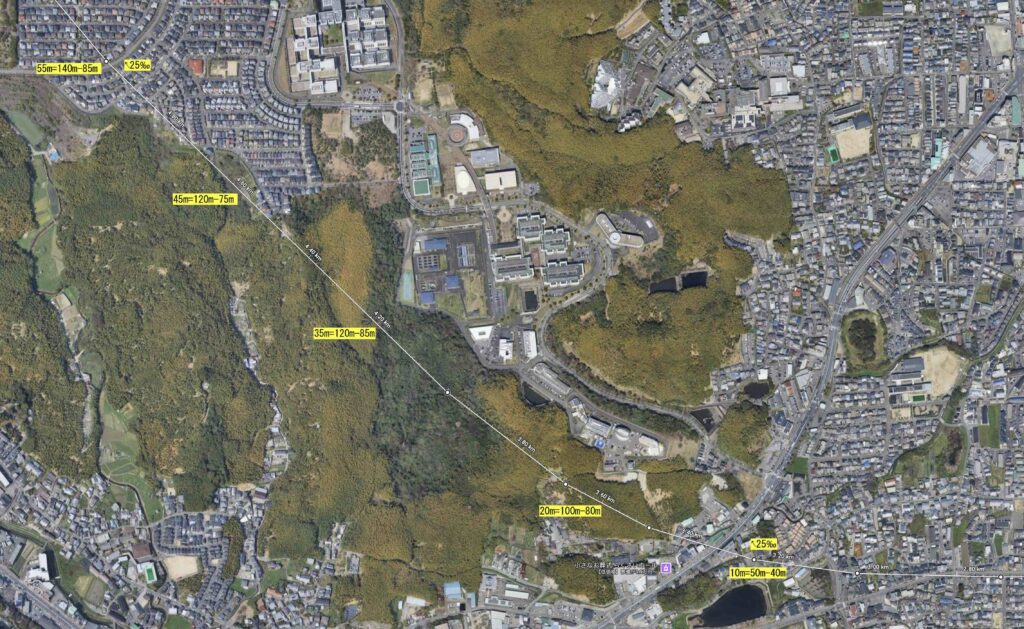

そのまま西に進むと,地面の標高自体が徐々に上がってくるので,西の端では地下40mほどになり,大深度になる.山岳トンネルの少し手前からは25‰の上り勾配にする.そのまま京大の桂キャンパス付近まで到達し,山岳トンネルへ.

ここからは地面が山そのものになるので,京大のキャンパス付近を通過するといっても,地下80m以上になるので,特に大きな問題はないと思う.

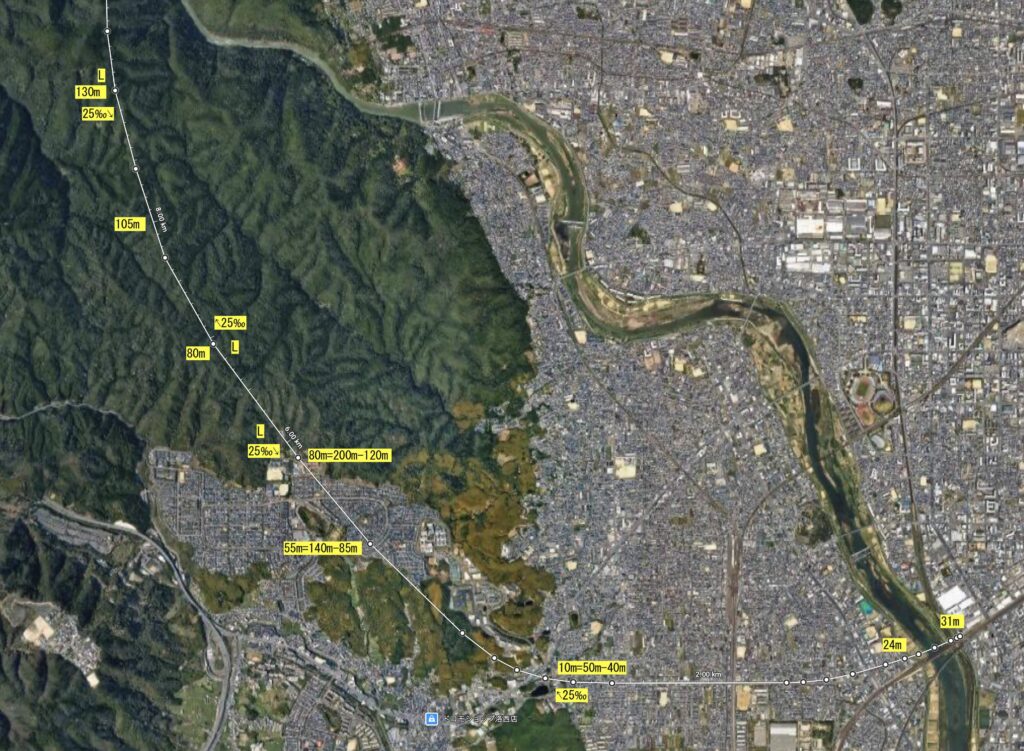

そのまま標高を上げ続け,標高80m程度のところで一旦水平箇所を作る.理由は後日.「準備工事」だ.その後,再び25パーミルで標高を上げ,130mで水平に.このまま北に向かうと,保津峡を超えるが,保津川や嵯峨野山陰線,旧山陰線の線路をオーバーパスできる.あとは元々のJRTT案のライン取りにつなげる.

ということで,概ね,一連の話は終わりである.この地上案については,この世の全てのものは固定化されているわけではなく,常に変化し続けている,ということを中々ご理解いただけない1000年前の人たちにもご納得いただけるのではないかと思う.

ということで,「準備工事」の話へつづくが,その前に補足説明を.(つづく)

Views Today : 201

Views Today : 201 Views Last 7 days : 3038

Views Last 7 days : 3038 Views Last 30 days : 12702

Views Last 30 days : 12702