続きである.

北陸新幹線「高架の」京都駅の西側について,京都貨物駅の端っこを通す方法の検討である.前回は貨物駅から用地をひねり出せるかどうかについて書いた.

今回は,京都駅付近から貨物駅までのライン取りの話である.

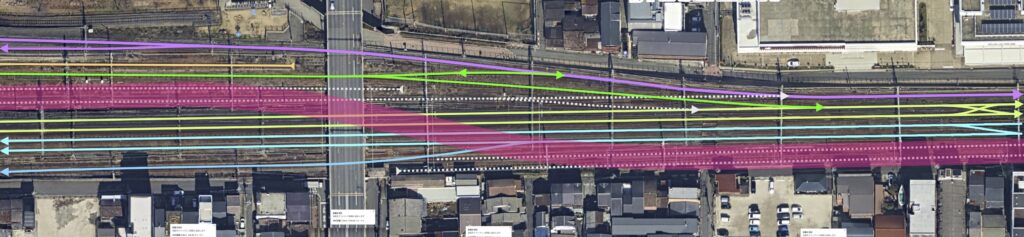

京都駅西側の堀川通と大宮通りの間の狭隘部については,引上げ線と貨物駅への出入り線を転用すればなんとかなりそうなので,そういう方針にする.下の図は,赤い太い線が北陸新幹線のライン,やや濃い目の青線が京都駅→貨物駅の進入線,薄い空色が本線(大阪方面),薄い緑が本線(米原方面),緑色が貨物駅→京都駅への退出線,紫色が山陰線,白い破線は既設線の撤去である.

京都駅→貨物駅の出入り線は専用線を廃止して大宮通り東側で本線から分岐するように変更し,堀川通りから大宮通りまでは既設線群の南側を通す.貨物駅(左上)の線群のうち,貨物駅→京都駅への退出経路は現状では2経路あるが,これを1つに集約するとともに,引上げ線を1線廃止する.一応,残された引上げ線や貨物駅→京都駅への退出経路を使えば,400m位の距離はあるので,荷役線や着発線間で15両分程度の入れ替えは可能.

整理した線路2本分を使って新幹線の経路は設定でできそう.ただし,大宮通りの東から西にかけての部分で,シケイン*みたいになりそう.緑の退出経路を1線分南に移し,この経路をまたぐように新幹線高架橋を設置すれば若干緩和できるかな.あるいは,本線(米原方面)の外側線を1線分北側に移設して,これをまたぐように新幹線高架橋を設置する方法もありそう.

*サーキットで,クランクやS字になって減速させるところ.

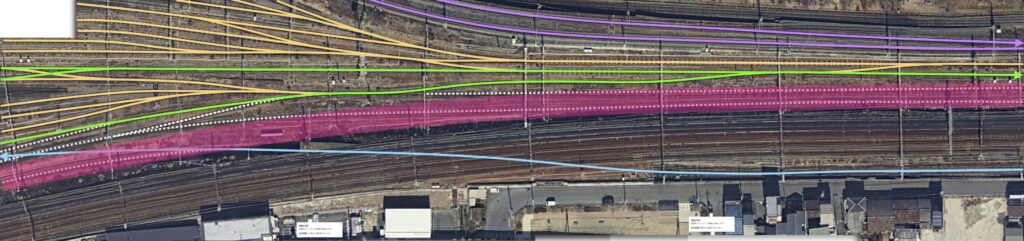

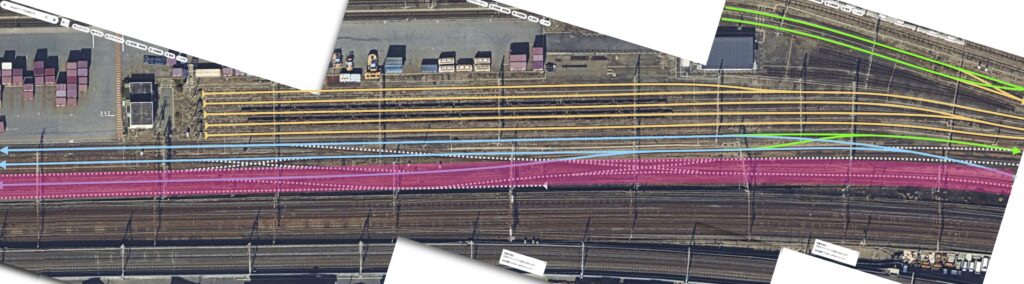

その先(西方向)については,複々線の本線の北側にほぼ腹付けで建設できそう.

貨物駅南側着発荷役線については,そのまま真っすぐ緑の貨物駅→京都駅の退出経路につなぐようにするとともに,京都駅→貨物駅の進入線も新幹線の高架の北側に移設してそのまま真っすぐに着発線につなぐ.着発線と荷役線間には両渡りを設置.もう一つ南側の荷役しない着発線は新幹線の高架下でも問題ないと思うので,高架下へ.

ということで,京都駅から貨物駅までの間もなんとかなりそう(かな).

ちょっと「シケイン」が気になるなぁ.(つづく)

Views Today : 20

Views Today : 20 Views Last 7 days : 2516

Views Last 7 days : 2516 Views Last 30 days : 12149

Views Last 30 days : 12149