続きである.

前回は「高架の」京都駅の東側の平面の検討であったが,今回はその先のルートどりである.

この先については,当初の東西案でもいいのではないかと思っている.山科盆地は新興住宅地で,既に住宅地の直下を地下鉄が走っていたりする状態なので,あまり大きな障害はなさそう.

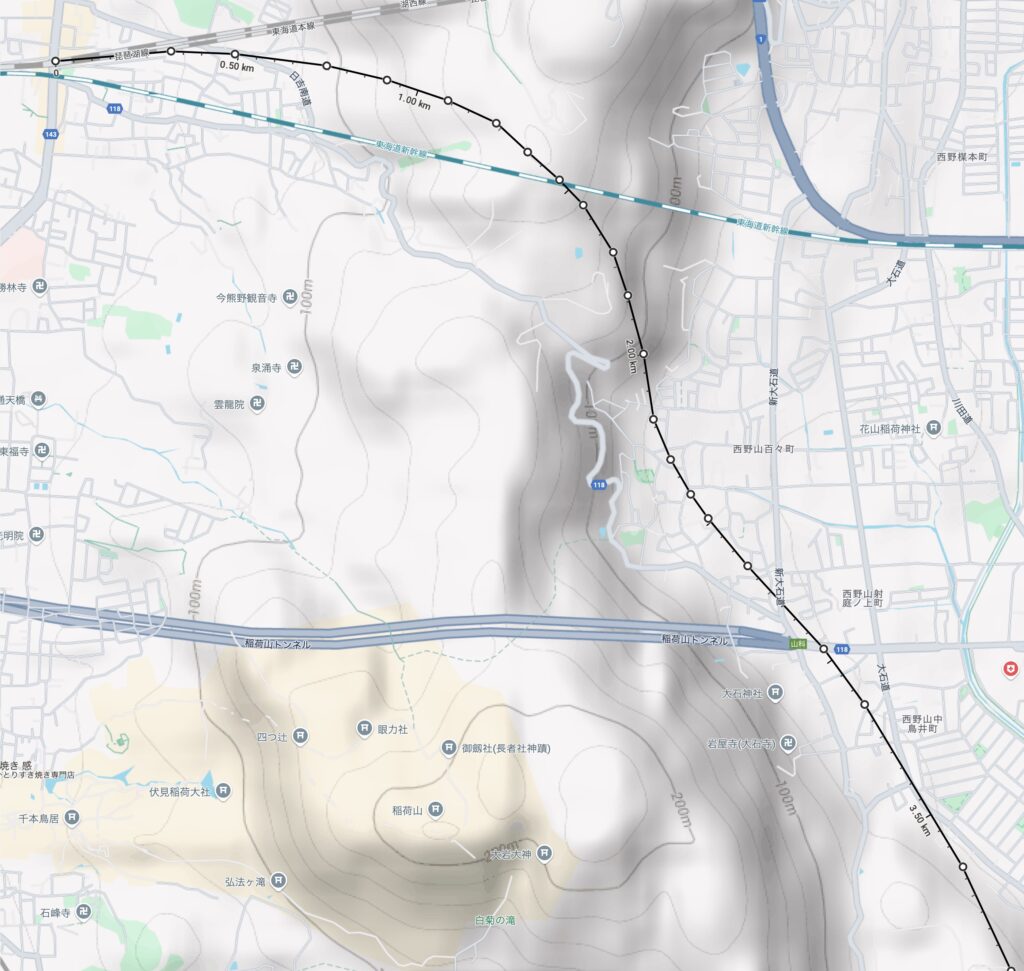

東山西側のトンネル入口で,標高約40mに対して路盤高が地表から-10mなので,標高30m.山科盆地西縁で大深度地下に至るとすると,山科盆地西縁の標高が約40〜60mで,そこから-40mなので路盤の標高は0〜20m.水平距離が1.6kmあるので18.8〜6.3‰の下り勾配.何の問題もない.

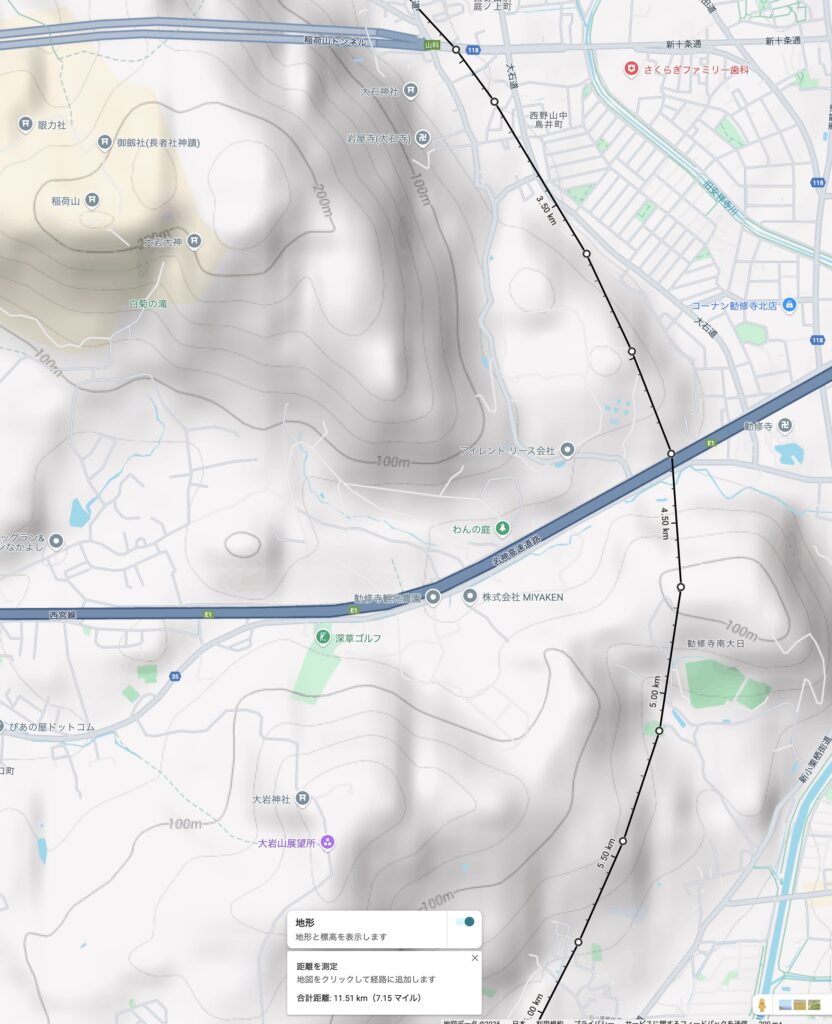

…だが,である.1000年前の価値観の人には理解できないかもしれないので,一応,プランBを考えてみる.東山でトンネルに入る直前の標高は30m,在来線の下をくぐったら,そのまま30‰で1km登って東海道新幹線直上に達して標高60m(東海道新幹線の土被り10m?),そこから水平で標高60mのまま進み,山科盆地西縁の地上に顔を出す.盆地西縁を10‰程度の下り勾配の高架で進み稲荷山道路トンネル東抗口付近を通って南へ.

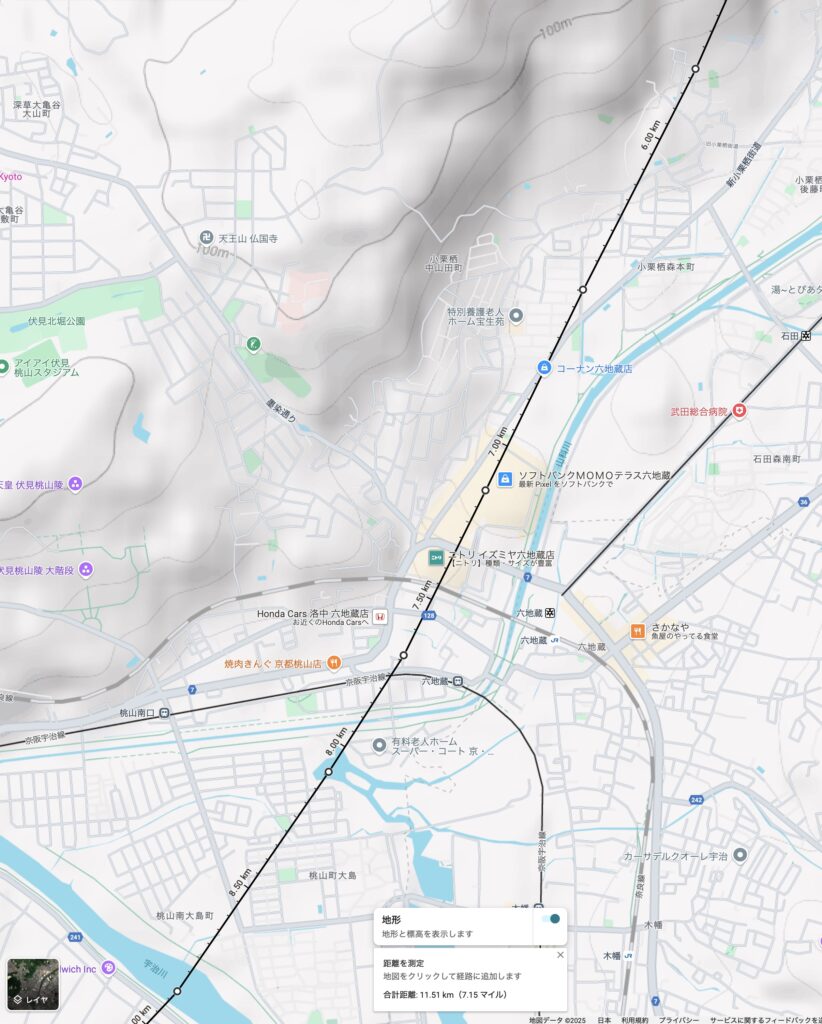

そのまま南に進んで,山科浄水場付近東側をトンネルで抜け(標高50m),名神高速の上を通り,そこからトンネルに入るとともに30‰の下り勾配で平地に達するあたりでは標高-5mへ.平地に達した付近の地面の標高は20mなので,地下25m.そのまま500m進んで地下40mに達し,その後は大深度地下線として巨椋池方面へ.(以下,JRTT東西案と同じ)

…という風になるが,この区間はプランBよりも素直にJRTT案のほうがいいかも.

続いて,京都駅の西側の話だが,それについては次回.(つづく)

Visited 154 times, 7 visit(s) today

Views Today : 20

Views Today : 20 Views Last 7 days : 2516

Views Last 7 days : 2516 Views Last 30 days : 12149

Views Last 30 days : 12149