続きである.

前回は「高架の」京都駅の東側の検討のうち高さ方向の検討だったが,今回は平面の検討である.

ポイントは2つ.1つは引き上げ線の廃止.もう一つは一部の用地買収である.

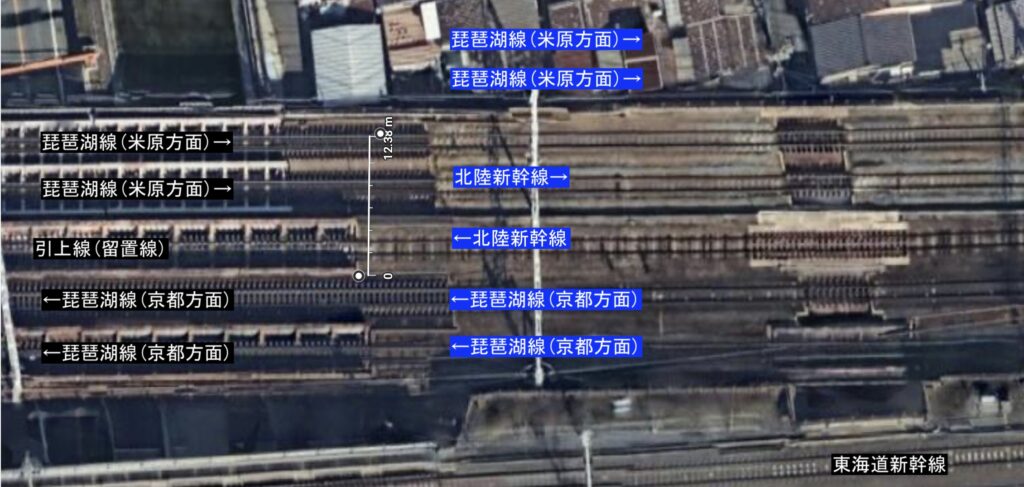

まずは,引き上げ線の話.京都駅東側には,西側から走ってきた京都駅終着の列車の引き上げ線がある.南紀特急とか智頭急行特急とかが停泊していることがあり,その他の列車がいることもある.これを廃止して用地をひねり出す(幅5m弱?).

引き上げ線機能がどうしても必要な場合は,特急はるかの山科駅延伸に伴って山科駅に整備される引き上げ線を利用するという方法もある(はるかが滞留していることが多いとは思うが).

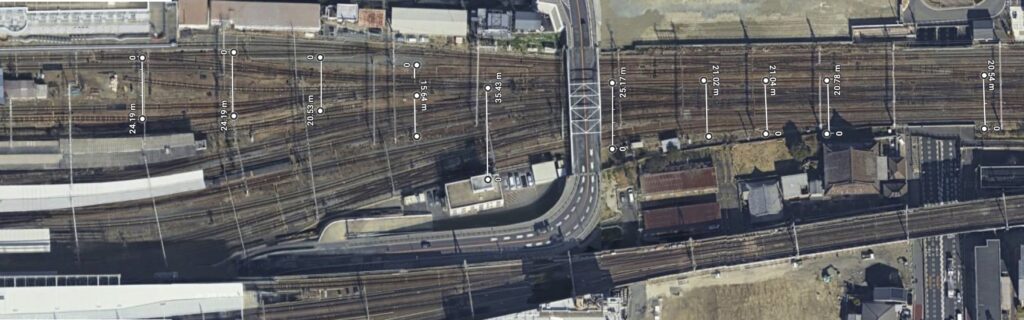

さて,北陸新幹線の高架橋は既設線をまたぐように直上に架設せざるを得ないが,足の一方は元引上線部分,もう一方は既設線南側の僅かな用地を利用.鉄道警察隊の建物は移転,お寺の北側の旗竿地の空き地(多分)も使って門型の橋脚を作ってゆく.基本は琵琶湖線(京都方面)の直上空間.

ということで,鴨川まではなんとかなりそう.20mの高さから徐々に降りながら,鴨川手前で10m弱程度まで降りてくる.線路の北側には既に大学が立ってしまっているのがちょっと悔やまれる.

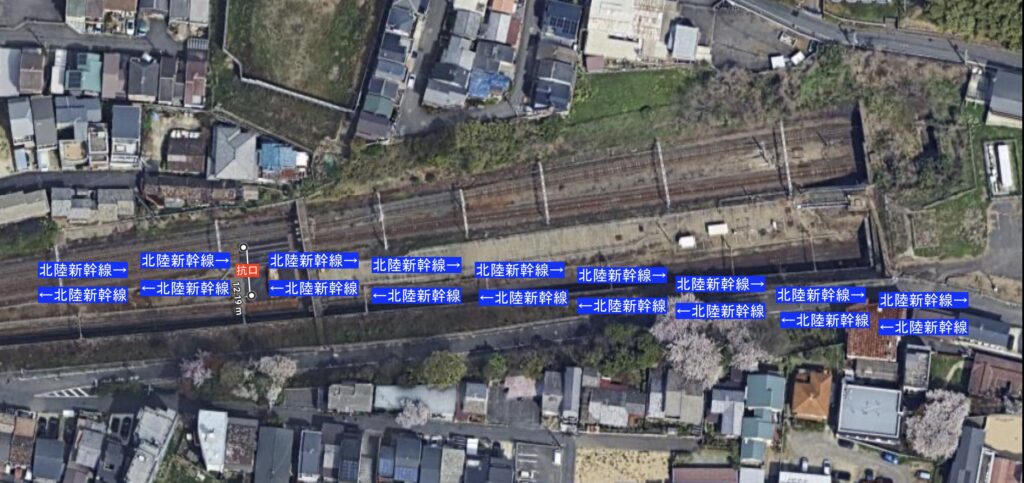

鴨川の東側は,線路(12m幅)を地上に降ろさなければならないが,引き上げ線は5m程度しか幅がなく,京阪電車を超えたあたりで引き上げ線も終わってしまうので,線路敷を北側に10m程度拡大させる必要があり,ここで用地買収が発生する(黒い字が現行,青いのが整備後).拡大区間は鴨川の東側から東に約650m程度.

鴨川(約110m)を渡るうちに,琵琶湖線(米原方面)の線路を北側に10mほどシフトさせる必要がある.鴨川の東側から650mの内に,高架線路を地上高10m弱から-10m程度まで勾配を下る.

そして,在来線の基面から-10m程度に線路が達したらトンネルに入って在来線の下をくぐって南へ進路を向ける.

地形の関係で,このあたりは在来線の線路自体が切り通しで地表下15m程度であり,北陸新幹線のトンネル入口はさらに10m下なので,北陸新幹線は土被り15m程度でトンネルに突入し,地形の関係ですぐに30m程度に達しそう.

ということで,今回はこのあたりで.

次回は,この先(大阪方面)のお話.(つづく)

Views Today : 220

Views Today : 220 Views Last 7 days : 2955

Views Last 7 days : 2955 Views Last 30 days : 11388

Views Last 30 days : 11388