鉄道を含め,公共交通は乗換がネックであり,これを敬遠して電車やバスに乗らない人も多い.下の写真は福井県下の武生である.JRと福井鉄道の接続駅であるが・・・

JR駅の構内が空いているものの,そこには乗換先の福井鉄道はない.改札を出て・・・

ほんとうにこっちにあるのか不安になりながらしばらく歩くと・・・これ駅?

構内空いているんだから,あそこに乗り場があると便利なんだが,会社が違うと協力関係は薄い上,(一般論として)誰が工事のカネを出すのかで揉めるので,ほとんど改善されることはない.

「地域交通」タグアーカイブ

盛岡市内なのに・・・

水陸両用ホバークラフト

空港は都市の近くにあった方が便利だが,都市の近くだと騒音の問題があったり事故の心配があったり何かと問題が多い.ということで,空港の設置場所はホストとなる都市から結構遠いこともあり,アクセス交通機関が利便性の鍵を握ることも多い.

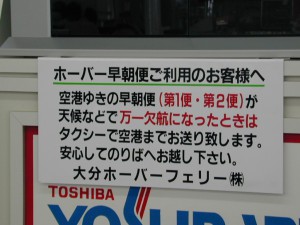

さて,写真は国東半島にある大分空港と大分市を結んでいた水陸両用のホバークラフトである.昔は宇高航路などにもあったので,小学生時代などは乗船したやつが自慢してたなぁ・・・という懐かしい乗り物である.今は残念ながら日本にはない.

水陸両用,といいながら,道路を走れるわけでもないので,結局は港に相当する部分が平らな地面になっているだけであり,実質的には船である.機械的には空気で浮き上がるので飛行機の一種かも.

おもしろい乗り物だが,波には弱く,レーダーで常に進行方向を監視しながらの運行であった.荒天時には欠航になり,陸路で代行便が出ていた.・・・なら,バスでいいじゃん,ということになり,道路が立派になった昨今では運行会社自体なくなってしまった.

今は無きOTSの電車

大阪港トランスポートシステム,略称OTSという鉄道があった.線路そのものは今もあるが,鉄道事業としてはOTSは事業を終えており,今は大阪市営地下鉄の一部である.

大阪南港の港湾部分の鉄道・・・大阪市営地下鉄中央線の終点だった大阪港から先,コスモスクエアまでの実質的に地下鉄の延伸部分と,コスモスクエアから中ふ頭までの実質的にニュートラムの延伸部分とがOTSの営業であった.地下鉄やニュートラムに乗ると,あともうちよっと,というところで運賃が跳ね上がり,評判の芳しくない鉄道事業者であった.

建設費を運賃で償還,という明確な枠組みの下に「受益者負担」システムを作ったのだろうが,それは役所の都合で,客の利便は考えてなかった.地下鉄延伸部分・ニュートラム延伸部分はともに1997年に開業し,10年せずして市営に移管.今も線路そのものはOTSの持ち物であるが,めでたく通し運賃で乗れるようになった.

ユーザーのことを考えていなかったので消えた鉄道のお話し.まぁ,廃線になったわけではないけど.

ニュートラム

大阪にニュートラムという乗り物がある.「New Tram」つまり,路面電車のことを指すことが多い「Tram」の新バージョンという意味である.もし,「New Tram」という乗り物が無かったら,LRTと呼ばれている新世代型路面電車のことを「New Tram」といってもよかったのではないかという意見もある.

さて,出発進行.基本的にゴムタイヤ式の乗りものなので,進路は車輪が自動的にレールをなぞるのではなくて別の案内装置によって決められる.ここは側方案内なので,曲がりたい方向側の側壁をたどってステアリングによって曲がる.

乗り物としては,バス以上,電車未満の「中量輸送」の乗り物である.もうちょっとスピード出せないかなぁ(事故があったので,無理かな).

途中,道路と一体化された構造物の部分がある.モノレール同様に,道路の一部として扱われており,整備費用も道路財源が投入されている.別の場所では港湾施設の一部だということで,港湾財源が投入されている.これを整備することで,道路渋滞が緩和されたり,港湾振興が図られるので費用投入が認められているわけである.

都市間交通でも,都市間道路の渋滞緩和や地域振興が認められるのなら,道路財源が投入されたり地域振興費用の一部がもっと認められても良さそうなものだが,今のところシブい財源であることが多い.整備新幹線の公設民営はマシな方である.

港湾付近のATC附近を過ぎ・・・

地下鉄中央線との接続駅であるコスモスクエア付近は地下化されている.

終点.

地下鉄から郊外線そして路面軌道へ

京都市営地下鉄東西線.ホームドア付きの最新型である.1997年開業なので,もう17年になる.昔は路面電車の京阪京津線で,沿線に住んでいたことアリ.そのうちに地下鉄になることを期待していたが,転職したので地下鉄化を見届けることも無く転居.

京津線の発展的解消になっているので,御陵駅から西側には京津線の電車が乗り入れている.ただし,昔の電車そのままでは無理なので,新しい電車を付くって乗り入れている.地下鉄なので,京都の都心は地下鉄として走る.

山科方面に走ると、御陵駅を過ぎたところで地上へ.地下鉄→郊外鉄道.

ミニ郊外鉄道線として昔からの線路ほぼそのままの路線を走る.車両も小ぶりで,やや大きめのLRTサイズ.駅のホームはそれぞれ延伸されている.

山科駅を過ぎて,大津市内に入ると,結構な上り坂である.たしかこの辺は,もと東海道本線の跡地利用だったっけ? 逢坂山トンネルの西側ポータルは名神高速に転用されたんだっけ.郊外鉄道→山岳鉄道?

そして峠を越えて大津市街に入ると路面軌道走行.山岳鉄道→路面軌道.

そして,交差点を曲がって終点の浜大津駅到着.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

あとは,相応の交通政策が組みあわされればいいんだが.

2002年の福井

近鉄瓢箪山駅の不思議な配線

どのレーンがもっともよく働いているか

どのレーンがもっともよく働いているか,という授業時によく学生に出すクイズである.

選択肢は3つ.

- 端っこのバス専用レーン

- 2車線ある道路

- 中央の路面軌道

答えは,まぁ見え見えだが,3の路面軌道.ここ(熊本)では,路面電車が走ってくると,30人くらいは乗っている.車道を走る自動車は1台に1-2人程度しか乗っていないので,奥まで数えても数十人くらいしか乗っていない.しかも動いていないので,実は運んでいない.つまり,路面電車が2-3両走ってくると逆転勝利.しかも,奥まで見渡す限りクリアな軌道…ということは効率よく運んでくれる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

Views Today : 29

Views Today : 29 Views Last 7 days : 2622

Views Last 7 days : 2622 Views Last 30 days : 11589

Views Last 30 days : 11589