昨年度に欧州調査に出かけた際には「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか?」というのに遭遇したが,今年は…

フランクフルトからヘルシンキ行きの飛行機の中.要するに国際便ではあるものの,欧州内便なのでほぼ国内線みたいなものである.しかもフランクフルトから日本へは直行便が多数飛んでいるので,わざわざ経由便に乗る日本人は少ない.

その機中,フランクフルトを出て小一時間ほど.客室乗務員女性がやってきて,突然…

すっち:「あなたは日本人ですよね.あちらに調子の悪い日本人がいるんだが,日本語しか話せないようで困っている.ちょっときてくれ.」

私:「私は医者ではないんですが…」

すっち:「この飛行機で日本語がわかるのは,あなただけのようなんだ.判断はこっちでするので,状況を聞いてくれ.」

ということで,体調をお伺いすることに.離陸直後にジェットコースターのようによく揺れたので,それが原因で気分が悪くなった模様.すっちに伝えると,安堵したようで,えらく喜ばれた.

よくよく考えてみると,状況によっては飛行機を途中の空港に緊急着陸させたり出発地に引き返したりして,病院に運ばなければならないこともあるので,差し迫った状況なのかどうかは乗務員にとっては重要なポイントだな.その後,ヘルシンキで降りる際,すっちに再度謝意を言われたので,その後は大きな問題はなかった模様.ヘルシンキまで来れば日本人スタッフもいるだろうから何とかなるよね.

全く意思疎通できない状況なのに一人旅って,あの人,家までたどり着けたんだろうか.

飛行機の運航って大変だね.

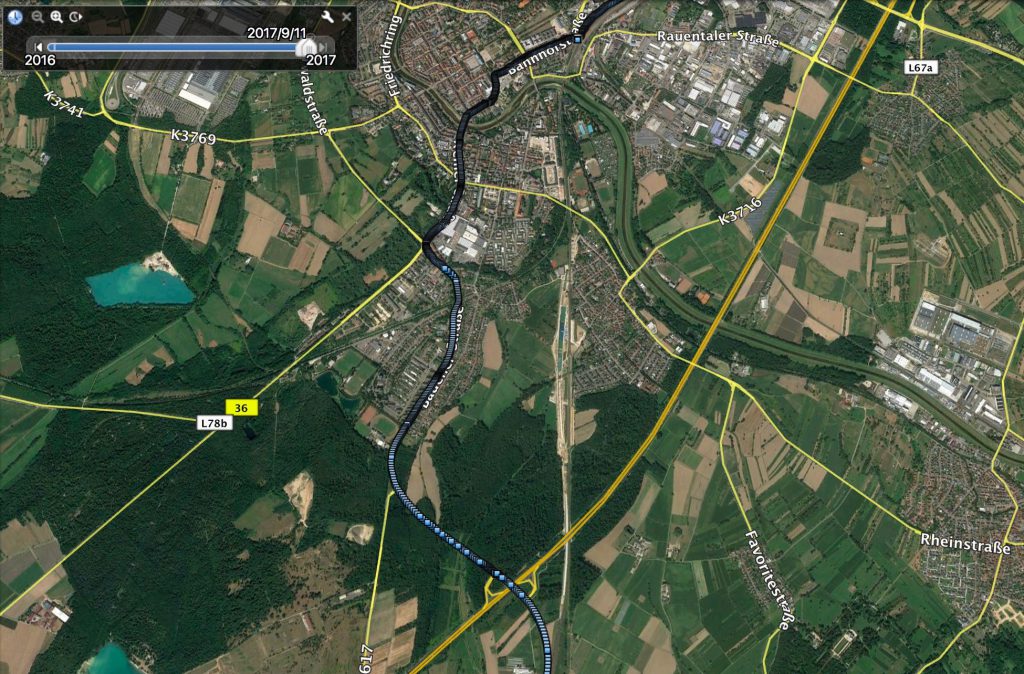

ドイツ西部のザールブリュッケン.市街を抜けると,ドイツ鉄道の線路を走り…

ドイツ西部のザールブリュッケン.市街を抜けると,ドイツ鉄道の線路を走り…

Views Today : 22

Views Today : 22 Views Last 7 days : 2868

Views Last 7 days : 2868 Views Last 30 days : 12070

Views Last 30 days : 12070