ロングレールというと,レールを溶接して継ぎ目を無くしたレールであり,高速鉄道や住宅地等々,騒音や振動を嫌う箇所で使われる.それでも完全に継ぎ目無しというのは珍しく,信号用の回路の関係等が理由で所々に継ぎ目がある.標準的なものはこんな感じ.

珍しいと思われる継ぎ目の形式には,こういうのもある.フランスで使われているもの.

珍しいと思われる継ぎ目の形式には,こういうのもある.フランスで使われているもの.

どこかで見たかなと思ったが,これに似ている.瀬戸大橋で使われている伸縮の吸収装置.

「線路」タグアーカイブ

弾丸列車計画の駅選定とリニア計画

東海道新幹線計画の祖先こと弾丸列車計画.正式には「新幹線計画」と言ったらしいが,最近刊行された書籍を読んでいると,どの都市とどの都市を結ぶべきか,つまり駅選定の際に考慮した事項が載っている.

大きく,3つの事項が考慮されていることがわかる.

- 輸送的観点…発着旅客数や貨物量

- 社会事情的観点…下記参照

- 現在線急行列車の停車駅…まぁ,つまり当時の実績ですね

2つ目の社会事情的観点については以下の項目が列んでいる.

- 人口

- 経済事情…生産力,海運移出入

- 政治事情…選挙区,議員数,官庁の分布状況

- 文化事情…大学や専門学校の設置状況

- 観光…観光地の状況

- 軍事…師団や旅団の司令部等の配置

- 交通事情…接続路線や後背勢力圏など

軍事はともかく,他は幹線鉄道計画としては至極当然の項目が列んでおり,これらをもとに東京〜下関間で20駅が選定されている.当時の列車の想定速度は150km/hであった.戦後,この計画は200km/h運転の東海道新幹線プロジェクトに引き継がれ,原案が鈴鹿山脈越えであったものを米原経由に変更した上で建設されている.元の検討の前提条件は150km/h運転,実際には200km/h運転なので,概ね+30%である.

さて,リニア中央新幹線計画については,1973年に決められた250km/h運転を想定した中央新幹線計画のルートを踏襲している.引き継ぐにあたって速度が250→500km/hと+100%になっており,ほとんど別物の交通機関になっているのだが,基本的なルート選定については「1973年の基本計画に書いてあるから」で済ませてしまっている.ホントにそれでいいのか?

ちなみに,東海道新幹線開業直前のビジネス特急こだま号は110km/hなので,200km/h運転になることでほぼ倍.つまりリニア新幹線プロジェクトは東海道新幹線登場時と同程度の速度引き上げ比率なのだが,500km/hという超超高速運転の乗り物は日本国のどことどこをどこ経由で結ぶべきなのか,まともな議論はされていない.

250km/h運転想定の計画を,+30%程度の320km/h程度のプロジェクトとして引き継ぐのであれば,さほど問題はなかったんだけどね.倍半分だとさすがに誰でも気づくほど差があるよね.

SKY TRAIN

ミニ地下鉄

ミニ地下鉄という地下鉄がある.交通システムの教科書では,中量輸送機関に分類されている小型地下鉄である.

地下鉄は地下を掘るため工事費がかさむが,同じ掘るなら掘る用が少ないほど工事費が安くなる.少しでもトンネルのサイズを小さくするために,通常型の地下鉄でも,屋根上の集電装置ではなくて第三軌条という三本目のレールを使って集電している.

電車だけれども屋根上スッキリ.

さらにトンネルを小さくするために,電車そのものを小さくし,床下の車輪も小さくするために通常のモーターでは無くて平べったいリニアモーターを使っている路線も多くなってきている.ホームの高さが低い.

もちろんトンネル径も小さいのだが,ミニ地下鉄が建設されるのは通常型の地下鉄よりも深いところであり,割安ではあるものの,建設費の絶対額は余りやすくはなっていないのが悲しいところ.

このミニ地下鉄はレール間のリアクションプレートが必要だが,レールは通常のレールなので,工夫すれば通常型の地下鉄路線への乗り入れもできるんじゃないかなとも思う.ホームの高さが通常のものとは違うので,ホームに段差をつけないといけないが,大阪市営地下鉄千日前線のように半分くらいホームが遊んでいる路線ならホームの前後で高さを変えればいいかも.集電装置が必要だが,通常型地下鉄と同じく,台車に付けてしまえば何とかなるかな.

今里筋線を千日前線に入れてしまえ,という,いささか強引なお話し.

この踏切に引っかかると留年

ほんとかどうかは知らないが,この踏切に引っかかると留年したらしい.

大阪市立大学のすぐそばにあった,貨物線の踏切である.今はもう無い.滅多に列車が通らないので,その希有な列車に引っかかると留年する,という都市伝説があったらしい.

大阪から南に延びる阪和線と,東に延びる関西本線とを都心を迂回しながら結ぶ路線であった.南方面,つまり,和歌山方面の貨物列車が無くなった後は,回送列車がたまに走るくらい.その回送列車も天王寺駅構内に阪和線と関西本線とを結ぶ短絡線ができるとそちら経由になり,用が無くなって廃線になってしまった.

単線分しか用地は無いが,人口密集地帯を通っているので都市交通施設の用地として活用できそうである.LRTとして使えそうでもあるが,簡単に済ますなら,少なくとも日本式の自称BRTくらいの整備はできそうである.

単線分しか用地は無いが,人口密集地帯を通っているので都市交通施設の用地として活用できそうである.LRTとして使えそうでもあるが,簡単に済ますなら,少なくとも日本式の自称BRTくらいの整備はできそうである.

AMTRAK(鉄道跳ね橋編)

予讃線のトンネル

予讃線は県間を結ぶ幹線鉄道なのに,なぜか単線のままで特急列車が向かいから来る特急列車を待ち合わせ...などということもある.この日は向かいから来る列車がちょっと遅れているようだ.ちょっとクスッとくるような理由で(内緒).

割と似たような沿線状況の紀伊半島の紀勢線沿線で育った身なので,複線化していない点についてはもうちょっと何とかならんかったものかと思う一方で,振り子式電車が走っている点については,似たようなものかなとも感じた.

紀勢線は国鉄時代の1978年に電化され,同時に紀伊田辺までの複線化が完成している.時期がもう少し遅かったらこの予讃線と同じ状況になっていただろう.予讃線の電化は観音寺より東側が国鉄の最末期の1987年3月,松山まで電化が完成したのが1990年代である.

そういうわけで,インフラについても厳しい状況の箇所があり,このトンネル,何か・・・小さい.

よく見ると,架線が三重になっており,狭小トンネル対策がされている.電化に合わせて,盤下げ(下側の地面を掘って削って高さを稼ぐ)もされているらしい.

トンネル自体もレンが巻きでかなり古そうだ.昔なら電化という設備投資に合わせて,トンネルを掘り直したり曲がりくねったSカーブを改善したりといった手直しがされることが多かったと思うが,最小限の投資しかされていないように見える.

新幹線の予算も充分には確保しなければ,その他の改良の予算も確保しない.どうなってんのかな.株式会社にしさえすれば,事態は好転して改善されると思ってたんだろうな.そういえば,この路線の運行している鉄道の株主って,誰だったっけ? 株主の責任が問われているかも.

さようなら五新線

奈良県五條市と和歌山県新宮市を結ぶはずだった「五新線」.五條市内の国道24号にはこういった[廃線跡]が残る.

西吉野までの一部区間はバス専用道路として供用されたが,その先は道路として使用されることも無く,幻のループトンネルなどもあったようだ.

一部のトンネルは国道のトンネルとしても利用されたものの,ほとんど使われること無く建設中止となり,今に至る.もし完成していれば飯田線に勝るとも劣らない秘境路線になったに違いない.

終点の和歌山県新宮市内には「五新」という地名があり,もし路線が完成していればここに顔を出す予定だったのでは無かろうか.(「五新」出身の学生に確かめたことがあるが「さぁ・・?」という返事)

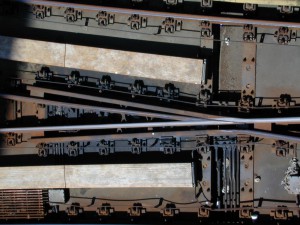

ノーズ可動式分岐器

ノーズ可動式分岐器,というと鉄道に詳しい方や建設系の学校で鉄道工学を含む授業を受講した方なら「あぁ,新幹線の分岐器ね」と思うだろう.

基本的には分岐器特有の隙間に起因する騒音や振動を防止する特殊分岐器なので,主な用途は日本では新幹線である.

下の写真の直進側線路の下側レールと分岐側線路の上側レールのクロス部分の隙間が分岐方向によって機械的に埋まる構造であり,隙間がなくなることで特に直進側の速度制限がなくなることが特徴である.

ところで,下の写真は新幹線ではなくて,都市交通鉄道のレールである.

何のために都市交通でノーズ可動式を使うかというと,分岐器の騒音や振動を小さくして音環境を向上させようとしているからである.日本で,そういう目的でノーズ可動式分岐器使っているところってあったっけ?

やっぱり,日本て遅れてるんだろうか.

やっぱり,日本て遅れてるんだろうか.

Views Today : 47

Views Today : 47 Views Last 7 days : 2543

Views Last 7 days : 2543 Views Last 30 days : 12176

Views Last 30 days : 12176