この写真の中に,鉄道施設があります!

これ,地下鉄の出入り口.パリ市内.ここを下りると,ちゃんと地下鉄が走っている.

ルーブル美術館前駅.ここですね.日本の○○美術館前駅もこれくらいして欲しいところ.

この写真の中に,鉄道施設があります!

これ,地下鉄の出入り口.パリ市内.ここを下りると,ちゃんと地下鉄が走っている.

ルーブル美術館前駅.ここですね.日本の○○美術館前駅もこれくらいして欲しいところ.

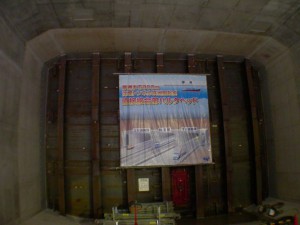

今は道路だけが通じている大阪港の夢咲トンネルであるが,道路の上下線間には地下鉄用の空間が既に準備されている.

もちろん,まだ舞洲と咲洲を結ぶ鉄道の計画は決まっておらず,近隣では咲洲まで地下鉄中央線が伸びてコスモスクエアで止まっており,これを延伸する形になると思われる.地下鉄中央線がコスモスクエアまで延伸された際,ニューラムとの接続駅がWTC前ではなくてコスモスクエアだったのはこういった将来構想が影響しているのだろう.(あるいは,北側からJRが舞洲経由でこのトンネルを通ってコスモスクエアに至るのかもしれないが,定かではない.)

もちろん,まだ舞洲と咲洲を結ぶ鉄道の計画は決まっておらず,近隣では咲洲まで地下鉄中央線が伸びてコスモスクエアで止まっており,これを延伸する形になると思われる.地下鉄中央線がコスモスクエアまで延伸された際,ニューラムとの接続駅がWTC前ではなくてコスモスクエアだったのはこういった将来構想が影響しているのだろう.(あるいは,北側からJRが舞洲経由でこのトンネルを通ってコスモスクエアに至るのかもしれないが,定かではない.)

今後どうなるのか定かではないが,トンネル部分だけは既に完成している.道路がこの沈埋トンネルに入るとき,上下道路間が微妙に開いているのは,この秘密の地下鉄空間があるからである.

「小さいトンネル」のことではない.正しくは「沈埋トンネル」と言って,あらかじめ箱状につくっておいたコンクリート製のトンネルを,川や海の底に掘った溝に埋めるタイプのトンネルのことである.造船所のドックで作られて,現場に運ばれる.

青函トンネルなどは,海底下をまさに掘り進めて作ったトンネルであるが,沈埋トンネルは港湾部などにある比較的短距離の浅い水深のところに作られるトンネルで,分割して作れるので割と短期で完成することが多く,浅いので延長も短い.この写真のトンネルは夢咲トンネル用である.

最近ではボスポラス海峡の地下鉄トンネルが沈埋トンネルでつくられている.

沈埋トンネルで大阪湾を通って関空や淡路島へリニアを通してしまえ,という意見もあったと思うが,見てのとおり鋼材を多用しているので,たぶんちとつらい.

地下鉄というのは基本的にずっとトンネルを走行しており,そのトンネルも曲がりくねっていたりするために見通しが悪いことも多く,安全に気を遣う鉄道である.

写真の神戸市の地下鉄にもATCという自動ブレーキ装置が搭載されているようである.さらにはボタン一つで加速から減速まで自動運転させるATOという装置まで積んでいるようだ.ATOは最近できた鉄道だとつくばエクスプレスにも載っている.

この電車のスピードメーターには,走行速度を表示するためのメーターの外側に,出しても良い速度を電光表示するための数字が「0,15,25,45,60,75,90」と並んでいる.新幹線ではないので,ATCとは言えども90キロまでしか指示できない.

そんなわけで,駅の構内には通常あるはずの3色の信号機が見当たらない.赤色に光っているのは入替用の信号機であり,営業運転する電車用ではない.

ここに限った話ではないが,実質的な乗換拠点なのに,鉄道の駅が異なっていて接続していることが分からないというケースが少なくない.

大阪市内の福島区の駅.地下鉄千日前線の駅が「野田阪神」で,阪神電車の駅が「野田」,そしてJR東西線の駅が「海老江」.すべて「野田阪神前」交差点に面しているか,その地下である.「野田阪神」駅は単に「野田」と通称されることもあり,「野田」駅は「阪神野田」と呼ばれることもある.併設のバスターミナルは「野田阪神」である.

大阪市内の福島区の駅.地下鉄千日前線の駅が「野田阪神」で,阪神電車の駅が「野田」,そしてJR東西線の駅が「海老江」.すべて「野田阪神前」交差点に面しているか,その地下である.「野田阪神」駅は単に「野田」と通称されることもあり,「野田」駅は「阪神野田」と呼ばれることもある.併設のバスターミナルは「野田阪神」である.

そしてヤヤコシイことに,この地図の下側(南側)にあるのがJR大阪環状線の「野田」駅であり,その駅との乗換駅は地下鉄千日前線の「玉川」である.

それぞれ事由があって,それぞれの駅名を名乗っているとは思うが,もうちょっと何とかならんかな.

#なお,阪堺電車では「南霞町」から「新今宮駅前」に改名した模様.

全国地震動予測地図2014年版の観察を継続中.このファイルのp.72やp.108を引き続き見ている.今回は中京編.

リニア名古屋駅は地震のリスクが高いが,一応地下駅なのでその点はクリアできる.しかし,名古屋人ならよく知っていると思うが名駅周辺は大雨で浸水しやすく,先日も市営地下鉄東山線が水没しかけた.名古屋駅へのアクセスは新幹線,JR在来線,名鉄,近鉄,地下鉄であり,地下鉄2系統あるので品川よりはマシである.名鉄と近鉄は駅は地下だがすぐに地上に出るので,地下鉄ではない.大地震で地上走行の鉄道が使えなくなると,リニアと地下鉄2系統だけが生き残るという可能性はありそう.

全国地震動予測地図2014年版の観察を継続中.このファイルのp.72やp.108を引き続き見ている.

リニアは首都圏,中京圏,近畿圏を結ぶことが大きな目的であるが,同時に東海道新幹線の代役でもあるので東海道新幹線途絶時においても三大都市圏を何とか結ぶとともに広域鉄道網の要の役割を継続しなくてはならない.これが三大都市圏結節鉄道のBCPの要求水準である.

さて,首都圏のターミナルはご存じ品川駅であるが,(地下なので地震に対しては大丈夫ということになっているが)海岸に近くて浸水の心配がされる地区でもある.一応,高潮や津波は多少防潮堤を整備すれば大丈夫ということにはなっている.リニア品川駅が無事でも,そこへのアクセスはインフラが古いJR在来線が主体であり,リニア品川駅が無事でも地上の品川駅付近の線路が地震動で使えないということが起こりうる.

さて,首都圏ではリニア品川駅の西隣はリニア神奈川県駅で,相模原市の橋本駅付近ということになっている.地震リスクは品川より幾分マシ.

ということで,広域アクセスに難アリなので,全国的鉄道網としては首都圏そのものを迂回するルートを確保した方が良さそう,という結論になる.

日本に限らず,電車とホームの間には段差や隙間が残っており,交通バリアフリーで市街地も,駅の構内も段差が解消されつつあるのに,最後の1段がなかなか解消されないという話は折に触れてお話ししている.

じゃぁ,新設のLRT以外は望みが無いかというとそうでもなくて,上の写真はフランスパリの地下鉄であるが,電車とホームの間のギャップはエレベータなみである.

じゃぁ,新設のLRT以外は望みが無いかというとそうでもなくて,上の写真はフランスパリの地下鉄であるが,電車とホームの間のギャップはエレベータなみである.

日本のバリアフリーもこのあたりを目標にして欲しいところ.

交通バリアフリー法ができてから10年以上経過し,主要な駅やその周辺の歩行環境整備がずいぶん進んだ.お年寄りだけでなくベビーカーを押した人なども如実に増えた感がある.ところが,まちなかの街路が改善され,駅の構内が改善され,電車の中もバリアフリー対応になったのに,電車とホームの段差が残っている.

ラストワンステップ,である.

ようやく最近になって,ホームのかさ上げを実施したり,(たぶん保線時にミリ単位で徐々に調整して)車体とホームの間の隙間を最小にしたりといった取り組みが見られるようになってきた.

まだエレベータのような隙間は実現できていないし,渡り板が自動で出てくるような段階までは進んでいないが,一歩進歩である.

まだエレベータのような隙間は実現できていないし,渡り板が自動で出てくるような段階までは進んでいないが,一歩進歩である.