バリアフリー対応バスとしては,「ノンステップバス」と「ワンステップバス」がある.いずれも,昔のバスに比べるとバリアフリー度はマシだが,いずれもこういう点はまだまだ改善の余地あり.

まず,電車でのホームに相当する歩道と,バスの間に隙間が盛大にある点.次に,隙間があることで,上下移動が生じてしまっている点.歩道から降りて,もう一度バスに乗らなければならない.

それから,ワンステップバスは車内に「ワンステップ」あり.ということで,物理バリアは取り切れていない模様.

しつこいようだが,海外には車両とバスとの間の隙間がほとんどないバスや,渡り板が自動で出てくるバスがあるので,日本のバスはまだまだだなぁ,と感じる今日この頃.これで日本のバスの進化は終わりか?

しつこいようだが,海外には車両とバスとの間の隙間がほとんどないバスや,渡り板が自動で出てくるバスがあるので,日本のバスはまだまだだなぁ,と感じる今日この頃.これで日本のバスの進化は終わりか?

「鉄道で国づくり」カテゴリーアーカイブ

電車とホームの段差

交通バリアフリー法ができてから10年以上経過し,主要な駅やその周辺の歩行環境整備がずいぶん進んだ.お年寄りだけでなくベビーカーを押した人なども如実に増えた感がある.ところが,まちなかの街路が改善され,駅の構内が改善され,電車の中もバリアフリー対応になったのに,電車とホームの段差が残っている.

ラストワンステップ,である.

ようやく最近になって,ホームのかさ上げを実施したり,(たぶん保線時にミリ単位で徐々に調整して)車体とホームの間の隙間を最小にしたりといった取り組みが見られるようになってきた.

まだエレベータのような隙間は実現できていないし,渡り板が自動で出てくるような段階までは進んでいないが,一歩進歩である.

まだエレベータのような隙間は実現できていないし,渡り板が自動で出てくるような段階までは進んでいないが,一歩進歩である.

この日を忘れない

ずいぶん前に,新聞にこういう全面広告が出たことがある.

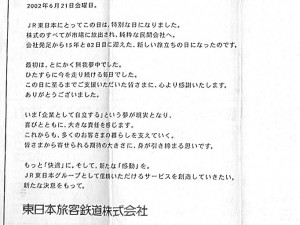

文字部分を拡大すると,こう書いてある.

株式が完全に民間放出されて,特殊な会社であることを規定した法律の適用外になったことを喜ぶ広告である.現時点では本州の3社はいずれも同じ状態で,「純粋な民間会社」になっている.

株式が完全に民間放出されて,特殊な会社であることを規定した法律の適用外になったことを喜ぶ広告である.現時点では本州の3社はいずれも同じ状態で,「純粋な民間会社」になっている.

まぁ,確かに商法上は「純粋な民間会社」であり,鉄道業以外にも各種の事業は自由にできるようになった.日本の民鉄方式の利益回収システムを構築することも可能であるし,鉄道とは関係のないことをすることも可能であろう.

じゃぁ,昔からの「純粋な民間会社」はどういうスタンスで事業をしているのかというと,(会社によっていろいろあるが,優良と言われている会社だと)沿線の利用者の利便を考え,沿線イメージの向上に気を配り,顧客第一ということが徹底されている.まさしく,沿線経営である.

さてさて,新たに「純粋な民間会社」になった各社は確かに以前に比べて事業は旺盛になったが・・・どういうスタンスで事業しているのかしら.本州三社の沿線とは,ほぼ日本の中心部そのものなので,沿線経営=日本国の中心部経営,といった意気込みがある・・・と信じたい.そうした場合の「純粋な民間会社」ってどういう役割なんだろうね.

国や自治体の言うことなんて,いちいち聞いてられねぇ・・・てか?

武生駅の端っこ空いてるんだがなぁ

駅の立ち食いうどん店

新幹線の線路際の信号機

東北新幹線(昔のかっこいいの)

もうすぐループ線

「新幹線」は走っているが・・・

東京方面への「新幹線」は走っているのだが・・・

ここは田沢湖駅で,「新幹線」の駅である.ただし,「ミニ」なので,在来線列車と線路が共用でる.・・・というか,在来線そのものである.

さて,「新幹線」以外の在来線列車はどうかというと,時刻表は真っ赤っか.つまり,「新幹線」だらけで,それ以外の列車はほとんど走っていない.盛岡駅の隣の駅とほぼ事情は同じである.

「新幹線」の議論は多いが,ローカル列車をどう維持するのか,という議論は少ない.かといって,ローカル列車のために新幹線をはじめとする幹線鉄道をあきらめろ,という議論では将来の発展がないであろう.

Views Today : 434

Views Today : 434 Views Last 7 days : 3247

Views Last 7 days : 3247 Views Last 30 days : 12650

Views Last 30 days : 12650