ビル工事だらけの,め〜駅こと名古屋駅周辺.当然,リニア新幹線の開業を前提としたものになっている.そして,このビルの真下がリニア新幹線の「め〜駅」のようだ.

外観は他のビルに比べて特に目立つというわけでは無い.

だが,そのビルの名称は「名古屋駅新ビル」.つまり,新しい名古屋駅ビルということだ.ビルはリニアの真上にあるとともに,名鉄線の上でもあるのでその関連工事も行っているようだ.

ビルそのものはほとんど完成しているように見えるが,1階部分には開口部があり,そこから工事車両が出入りする.どうやらここが地下のリニア駅本体工事の出入り口のようだ.リニアの線路(駅)もこの開口部のほぼ真下のようである.

来年4月には駅ビルは部分営業開始.

「森永キャラメル」は今や昔.すっかりイメージが変わってしまっている.大阪の皆さーん,リニア大阪開業8年前倒しで喜んでる場合じゃないですよ.8年前倒しでも,「10年も遅れる」わけですから.

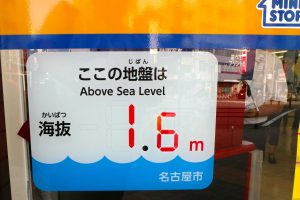

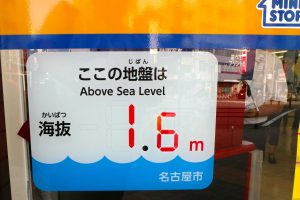

なお,リニアめ〜駅には難点もあり,周辺は存外海抜高度の低い低地である.現地人は必ず「えっ,めー駅の地下? あんなところで大丈夫?」という地区であり,水没被害が出やすい地区だ.

品川も新大阪も,低地だね.ちゃんとサブターミナルのことを考えておかないと,「肝心なときに役に立たないバイパス」と言われかねませんよ.

(上の写真の海抜は「リニアめー駅」のほぼ真上のコンビニ)

Views Today : 118

Views Today : 118 Views Last 7 days : 2964

Views Last 7 days : 2964 Views Last 30 days : 12166

Views Last 30 days : 12166