スペイン南部のハエンという都市.市内中心部には新設LRT用線路がある.

ところが,どうも使われている様子がない.

レールも錆び放題.

人工芝もめくれ上がり…

券売機はゴミ箱と化している…

州政府が主導で整備したものの,市に運営能力が無いようで,設備が完成したものの使われないままの模様.

現在は2025年を目標に運営開始したい模様.

スペインのカディスのトラムの西側,つまりカディス側である.

元々,スペイン国鉄の広軌の線路上を走行するトラム-トレインとして計画されており,あちこちの資料によると将来的にはカディスの市街地を路面走行する予定だが,当面は鉄道線上を走行してカディス駅に乗り入れることになっている模様.

セビリアでのトラムに関するヒアリングで聞いた話でも,手続き上の問題が解決すればもうすぐ開通するらしいとの情報は得ていた.

で,行ってみた.

段々と下がってきて…

終点カディス駅.

構内を見渡しても,日本のものよりもホームは低いものの,低床式電車に対応するような高さではなく…

構内を見渡しても,日本のものよりもホームは低いものの,低床式電車に対応するような高さではなく…

どこにもLRV用のホームは無さそう.もちろん,サンフェルナンドとカディスの間の小駅も通常の電車用のホームだけ.

どこにもLRV用のホームは無さそう.もちろん,サンフェルナンドとカディスの間の小駅も通常の電車用のホームだけ.

駅構内を見渡しても…

もちろん,市街地の路面にも軌道は無さそう.

ということで,実施には「手続き上の問題」ではなく,カディス側では全く具体的には事業が進行して無さそう.

うううん…ええのか? これで.

台風21号によるタンカーの関空連絡橋アタックで露呈したのが,関空島の連絡ルートに冗長性が無いことだ.関空の復旧作業が進むにつれ,おそらく「関空へ渡るルートが橋1本だけでいいのか!」という議論が沸き起こるんじゃ無いかと思う.

もう1本橋を…という話は当然出ると思うが,関空連絡第2ルートを作るのなら海底ルートにするという手もある.海底トンネルというと青函トンネルや関門トンネルを思い浮かべがちであるが,浅い海なら「沈埋函」という方法もある.

港湾部に行くと道路と鉄道を同時施工した沈埋トンネルというのも存在しているので,この際,道路と鉄道,それも新幹線サイズの電車の通過を考慮した沈埋トンネルを建設して,将来の四国新幹線から分岐する関空アクセス高速線にしちゃうという方法もありそう.

写真は大阪港の夢咲トンネルであるが,道路の上下線間には地下鉄用の空間が既に準備されている.

写真は大阪港の夢咲トンネルであるが,道路の上下線間には地下鉄用の空間が既に準備されている.

#沈下し続けている関空島に地下トンネルをつなげるには技術的検討必要という話もありそう.

九州新幹線長崎ルートの整備方式を検討している国土交通省が、開発中のフリーゲージトレイン(軌間可変電車、FGT)では山陽新幹線への乗り入れによる関西直通が実現できないとする初めての見解をまとめたことが28日、分かった。FGT導入の追加事業費が佐賀県の想定を大幅に上回る1千数百億円規模に膨らむ試算結果も出た。県が新幹線計画に同意した前提の「関西・中国方面からの『人の流れ』の実現」がFGTでは困難になったことで、厳しい対応を迫られることになる。

情報源: <新幹線長崎ルート>フリーゲージ関西直通困難 導入費も大幅増 佐賀新聞ニュース

1千数百億円を払った上で,ずっと維持費という「追加」費用を払い続けるFGTか,最初に5-6千億を払うだけで山陽新幹線にも直通できる新線か,さあどっち.

ちなみに新大阪駅では数年前から「鹿児島」「熊本」という地名は毎時連呼されているが,「長崎」「佐賀」は聞こえてこない.「鳥栖って熊本やったっけ? あ,違うわ,福岡やなぁ」という関西人は多い.サッカーが好きな人は「サガン鳥栖」でようやく佐賀かと思い出す.

なお,当面単線にしておけば3割くらい安くなる模様.ミニの試算結果が異様に高い理由は書かれていないが,おそらく新鳥栖駅などでの高架の新幹線線路と地平の在来線線路をつなげる連絡線路の工費が比較的高く付くからじゃないかなぁ.

大阪府が9日に発表した2015年度の府内総生産は39兆1069億円。前年度比2・4%増だが、愛知県の県内総生産39兆5593億円と比べると、約4500億円下回った。

情報源: 都道府県版GDP、大阪は3位に転落 愛知に抜かれる:朝日新聞デジタル

2年ほど前の話題ですが,このへんを読んで復習しておきましょうね…

第1話-新幹線偉大なり編,第2話-産業振興vs交流編,第3話-他の交通機関編

第4話-東海道vs中山道編,第5話-新幹線駅が都市圏形成編,第6話-駅アリ>駅ナシ編

第7話-20年差が命取り編,第8話-後手必敗編,第9話-東密西粗編編

第10話-リニア編

# うまく事が運んでないと,視点が近視眼的になって内向きになるんだよねぇ…

山形新幹線の福島県境部の抜本的な防災対策に関し、トンネル新設の概算事業費を1500億円と試算したJR東日本の調査結果を踏まえ、吉村美栄子知事は1日、JR東日本本社(東京)で冨田哲郎社長と面談し、トンネル整備の早期事業化を要望した。

情報源: 福島県境のトンネル新設、JR東に事業化要望 吉村知事|山形新聞

ちょっと前の新聞記事.まだリンクつながってるかな.

山形新幹線は「新幹線」なのにすぐ止まるという話をしたが,手をこまねいているわけでは無さそう.

福島-山形間の県境,つまり板谷峠に新しいトンネルを掘って「山形新幹線最弱伝説」を返上しようとしているようだ.

この区間は全幹法に基づく基本計画区間でもあるので,この際トンネルを掘るなら将来を見越してフル規格新幹線電車の走行が可能な形で掘るのが当然だろうとは思う.

短期的な目先の支出にとらわれるのか,それとも長期的な出戻り作業を避ける形で建設するのか,注目の案件だな.

ガキンチョの頃の誤解.それは「団子」と「御食事券」.なぜテレビのニュースで取り上げられるのか,わけわからず.

なんとなく,みんなで「うまいもん食ってたのかなぁ…」と思っていたが,当たらずとも遠からずであった.

さて,「久々の食い放題!」と思っていたら大目玉を食らったわけだが,公金投入がされていることをすっかり忘れていたことが大きいかも.

3兆円とは,鉄道会社と建設会社が頑張って頑張って頑張ると,何とか数年遅れで全線完成できるように,そして「金が無いから無理」と言わせないように設定された金額なんだけどなぁ.

「食い放題!」のためではありません.

#各社とも,自らがガリバーであることも忘れている.当然目立つし,模範的行動も要求される.

# 不思議なのは,かなりの額の金銭的損害を被っているはずの施主が,鷹揚に構えていること.普通なら賠償請求を即座に検討しているレベルだと思うんだがなぁ.

ファンタジーを真剣に考えてはいけないのは重々承知だが,気になるの調べてみた.

三葉が彗星落下の前日,瀧君の動向が気になって飛騨地方から東京まで日帰りしたわけだが,果たして東京に何時間いることができたのだろうか.

2018年ならば,高山線を北上して富山から北陸新幹線に乗るのが最速ルートで,10時半頃には到達できる.だが,2013年なら素直に南下して名古屋を目指すことになる.飛騨北部って北陸新幹線沿線エリアなのね.

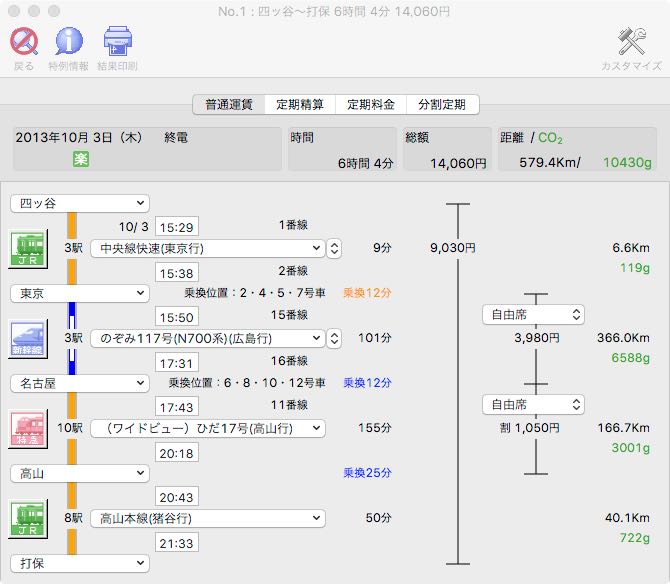

さて,2013年10月3日の朝,三葉は登校するかと思いきや汽車に乗って東京に向かってしまう.最初に乗る列車は「美濃太田」という行き先だ.

朝の美濃太田行きは1本だけなので,これに乗車すると,東京の四谷界隈には最速で12時41分に到着する.発地は彗星落下地点推定で登場した「打保」にしておく.

ということで,午後3時半頃には帰路につかなければならない.日帰りの場合は東京での滞在可能時間は,2時間48分だけである.三葉にはあまり時間が無かったわけだ.

ということで,午後3時半頃には帰路につかなければならない.日帰りの場合は東京での滞在可能時間は,2時間48分だけである.三葉にはあまり時間が無かったわけだ.

短かぁ〜.

#1 2018年3月現在なら,始発で富山方面に向かうと四ツ谷駅10時39分着,終電だと四ツ谷駅17時04分に出ればいいので,滞在可能時間は6時間25分に拡大する.北陸新幹線最強なり.

#2 三葉と四葉の登校時間帯は午前7時半過ぎのようなので,この時刻だと美濃太田行きは高山以南を走行しており,いろいろと映画中の設定はつじつまが合わない.…が,そもそもファンタジーである.きっと,その日だけ早起きだったんだ.

#3 三葉が瀧を電車内で見つけた頃には日は傾いてきている描写になっているが,実はもう家に帰れない.…が,そもそもファンタジーである.