いくつか,つぶやいてみる.

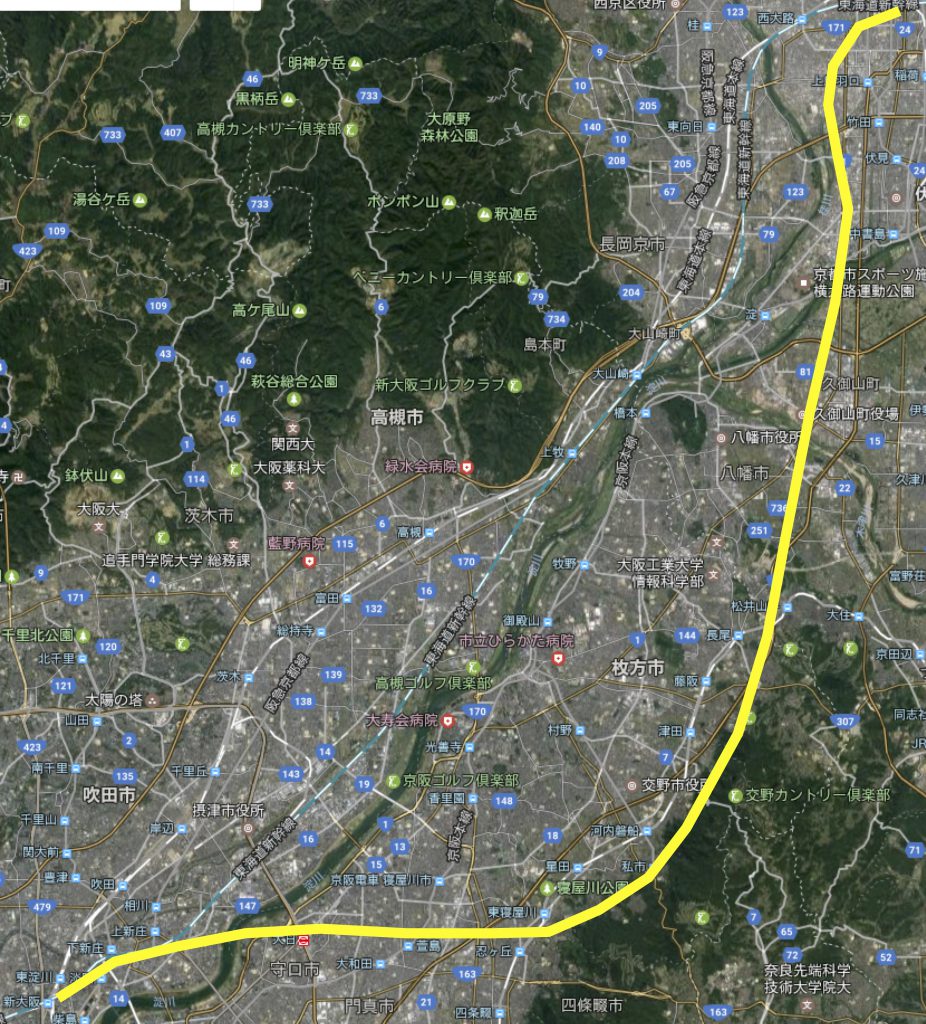

- 新大阪駅は東西方向にホームが設置されるだろうが,山陽新幹線も東西方向なので,連絡線をつくれば直通運転できちゃうかもね.高低差をどうやって埋めるかという問題はちょっとありそうだけど.

- 「松井山手駅」「京都駅」くらいは16両編成対応でつくっておくと,何かと便利かも.

- そう言えば,山陽新幹線の電車の車庫は鳥飼の車庫を間借りしてるんだったっけ? 自前の車庫があると,何かと便利かもねぇ.京阪間の淀川の南側って,今のところ,割と空き地は多いよね.

- 京都駅の次の駅は「小浜市付近駅」のつもりだよね.その間ほとんどトンネルなので騒音の心配する必要もないだろうから,260km/h運転を律儀に守る必然性もないよね.あっ,でも,そうすると京田辺経由案が「B/C<1」ではなくなってしまうかも.

Views Today : 191

Views Today : 191 Views Last 7 days : 2892

Views Last 7 days : 2892 Views Last 30 days : 12041

Views Last 30 days : 12041