ロングレールというと,レールを溶接して継ぎ目を無くしたレールであり,高速鉄道や住宅地等々,騒音や振動を嫌う箇所で使われる.それでも完全に継ぎ目無しというのは珍しく,信号用の回路の関係等が理由で所々に継ぎ目がある.標準的なものはこんな感じ.

珍しいと思われる継ぎ目の形式には,こういうのもある.フランスで使われているもの.

珍しいと思われる継ぎ目の形式には,こういうのもある.フランスで使われているもの.

どこかで見たかなと思ったが,これに似ている.瀬戸大橋で使われている伸縮の吸収装置.

「安全」タグアーカイブ

AMTRAK(振り子式列車編)

カナダのVIA鉄道だけでなく,米国のAmtrakにも振り子式列車がある.シアトルとカナダのバンクーバーを結ぶ列車である.

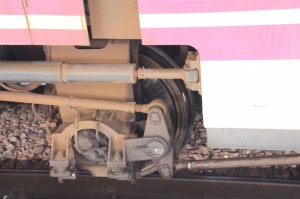

機関車+客車の形式だが,客車部分が「振り子式」で,曲線で車体が傾く.見てのとおり,スペイン製のタルゴ客車である.短い車長の客車のつなぎ目部分に共用の1軸台車が付いている,いわゆる連節車両である.

このタルゴ客車のもう一つの特徴は,スペインにおいて元々の広軌の線路と欧州標準の標準軌とを直通できるという点である.北米は(一部の特殊な区間を除き)標準軌で統一されているので軌間可変装置は不要なはずなのだが,上側の写真(米国)とさらに下側の写真(スペイン←→フランス)とでは,一部のパーツ(車軸の下のスリ板のような部分)が少し違うだけで,同じように見える.

予讃線のトンネル

予讃線は県間を結ぶ幹線鉄道なのに,なぜか単線のままで特急列車が向かいから来る特急列車を待ち合わせ...などということもある.この日は向かいから来る列車がちょっと遅れているようだ.ちょっとクスッとくるような理由で(内緒).

割と似たような沿線状況の紀伊半島の紀勢線沿線で育った身なので,複線化していない点についてはもうちょっと何とかならんかったものかと思う一方で,振り子式電車が走っている点については,似たようなものかなとも感じた.

紀勢線は国鉄時代の1978年に電化され,同時に紀伊田辺までの複線化が完成している.時期がもう少し遅かったらこの予讃線と同じ状況になっていただろう.予讃線の電化は観音寺より東側が国鉄の最末期の1987年3月,松山まで電化が完成したのが1990年代である.

そういうわけで,インフラについても厳しい状況の箇所があり,このトンネル,何か・・・小さい.

よく見ると,架線が三重になっており,狭小トンネル対策がされている.電化に合わせて,盤下げ(下側の地面を掘って削って高さを稼ぐ)もされているらしい.

トンネル自体もレンが巻きでかなり古そうだ.昔なら電化という設備投資に合わせて,トンネルを掘り直したり曲がりくねったSカーブを改善したりといった手直しがされることが多かったと思うが,最小限の投資しかされていないように見える.

新幹線の予算も充分には確保しなければ,その他の改良の予算も確保しない.どうなってんのかな.株式会社にしさえすれば,事態は好転して改善されると思ってたんだろうな.そういえば,この路線の運行している鉄道の株主って,誰だったっけ? 株主の責任が問われているかも.

やっぱり車イスがはまってたCLERMONT-FERRAND

ゴムタイヤトラムの特徴と課題については,ずいぶん前に書いたが,脱線事故や車庫を準備してなかった等々の理由でなかなか実際の営業運転が開始されなかったトランスロールが営業運転しているらしいということで,Clermont-Ferrandに来てみた.

トランジットモールもあるらしいということなので,訪れた.

中央1本の案内レールで,車輪がそれを両側から斜めに挟み込む形なので,構造上,案内レールの両側には角度の浅い幅の広い溝があったため,トランジットモール実施時は足を引っかけて転ぶ人続出と予想していた.だが,そういうずっこけ姿は無かった.

よく見ると,イタリアのパドバで放置されていた軌道とは若干構造が違うようである.上のリンク中にある写真と比べると,溝が小さく,角度も急である.構造上の改良がなされたようである.

足を突っ込んでみたが,以前のバージョンに比べて引っかかりにくくなっている.

ただ,日本でも踏切がよく問題になるように,車イスの前輪のような小さな輪っかははまりやすいようで,実際にこのトランジットモール区間で車イスが苦闘している様子が見られた.(単独ではなかったので,何とか脱出)

軌間可変電車(FGT)の台車のお話し

GCT (= Gauge Changeable Train)というか,FGT (Free Gauge Train) というか,新幹線の広めの軌道と在来線の狭めの軌道を直通運転できる電車の開発が始まって,かなり経過した.

乗ったことはないのだが,実物の初代試験車両はある鉄道車両製造工場で見かけたことがある.写真は…許可が下りなかったので,無い.最新型の試験車両についても,台車だけは別の鉄道車両製造工場で見かけたが,やはり写真は…許可が下りなかったので,無い.

さて,この軌間可変電車であるが,スペインでは営業用車両として走っているにもかかわらず,日本ではなかなか営業車として登場しないのは,1つにはスペインの場合は広軌(1668mm)と標準軌(1435mm)であるのに対し,日本の場合は標準軌(1435mm)と狭軌(1067mm)であり,サイズが小さくて実現しにくいことと,もう一つは日本の軌道,特に在来線の軌道があまり重い電車が高速運転することに耐えられないからであるようだ.

試験車が試運転した路線では,日々の軌道の保守が面倒で・・・という話はネットの噂話かと思っていたら,かなり信頼できる筋からも同じ話を聞いたので,やはり本当のようである.(逆に,重量級高速貨物列車が多数走っている路線なら,さほど問題ないということか?)

ところで,台車が重いとか軽いとかいうお話しでは,最近,こんな製品が開発されつつあるようだ.

まだ営業車を使っての試験段階のようだが,熊本電鉄の電車が履いている川崎重工性のefWINGという台車は炭素繊維強化プラスチック製で,軽いらしい.素人の浅はかな考えでは,この軽い素材と構造が,例の重くて困っている台車に応用されるようになれば,「日々の軌道の保守が面倒で」という軌間可変電車の欠点が克服されるのかなぁと.

新幹線で製品化するには大変かもしれないので,まずは都市鉄道の軌間可変台車にして,近鉄の京都駅から吉野行きとか,阪急電車を関空まで乗り入れるとかやってみるといいかも.

しおかぜ9号松山行き,本日の最終便です(えっ!?)

これを書いているのは9日土曜日.手元にあるのは,岡山駅12:35発のしおかぜ11号の切符.台風接近中.

岡山で乗り継ぐべく,山陽新幹線乗車中に不安になってJR四国のサイトを見ると・・・朝の段階では「12:35発のしおかぜ11号まで運転」とあったのが知らぬ間に「11:34発のしおかぜ9号まで運転」に変わっているではないか.えっ,台風で運休?

今なら間に合う,予定よりも早めののぞみ号に乗れば,岡山駅で4分乗換.隣の親子も4分乗換とか言っている.

そして,・・・何とか間に合った.ただいま,しおかぜ9号松山行き,本日の最終便の中.席が無いので「乗務員室」と書かれたデッキのイスを確保.

紫雲丸事故などをきっかけに瀬戸大橋が本州と四国の間に架けられ,昔に比べれば「海外」感は少なくなったが,こういった異常時には「海外」を実感させられる.橋よりはトンネルの方が(景色はイマイチだが)輸送の安定度は大きいと感じた日であった.

CANADIAN RAIL(線路の交差点)

レールだらけ(トラム編)

写真はドイツのカッセル市郊外のLRT停留所である。見ての通り、やたらとレールが多い。ロンドンの地下鉄とは異なり、走行用の電力は屋根上の電線から集電するので、そういう理由ではない。

6本あるレールを左からA,B,C,D,E,Fとすると、A-D、B-E、C-Fがそれぞれ組になっており、いずれも車両の走行用である。A-Dの組は写真左側のプラットホームに発着する電車用、C-Fの組は写真右側のホーム発着用で、進行方向別にホームが別になっている。じゃぁB-Eはというと、通過する貨物列車用である。

もともとここは貨物線であり、LRTは貨物線を間借りしての運行であったそうだ。ところが、貨物線にホームを直接設けてしまうと、LRT車輌の方が貨車よりも小さいために、ホームで待っている人が貨車に接触してしまう可能性が出てきた。そこで停留所部分だけホームを中心から遠ざけ、LRTを遠ざけたホームに近づけるためにこんな複雑な線路になったということのようである。ホームへの進入部分の分岐器がまた独特である。日本では、なかなかこうやってまで実現させようという熱意がないが、インフラ活用術は見習うべきところが多い。

連節バスは広い道しか走れない…というわけではない

この交差点をバスが曲がります.

隅切りはしてあるものの,「2車線+両側歩道」どうしの交差点である.

隅切りはしてあるものの,「2車線+両側歩道」どうしの交差点である.

こんな感じの街路.車線部分が特に広いわけでは無い.

ちなみに,ドイツでは連節バスのことを「BRT」と言ったりはしない.単なるバスです.

CANADIAN RAIL(へろへろ線路編)

大陸の鉄道はおおらかである.こういう線路でも現役で使われていたりする.といっても,写真は10年以上前のものだが,Googleで確認してみると,今もあまり変わらないようである.

場所はこのへん.

Views Today : 29

Views Today : 29 Views Last 7 days : 2601

Views Last 7 days : 2601 Views Last 30 days : 12334

Views Last 30 days : 12334