BRTだとこれができないんだよなぁ.

よく,LRTは無理だから,バスで,という話になりがちなんだが,輸送能力だけ見ると大きな違いが無くとも,こういう面では雲泥の差.

逆立ちしても,BRTはLRTの代わりにならない.

「LRT」タグアーカイブ

武生駅の端っこ空いてるんだがなぁ

手宮線LRT?

小樽市内には手宮線という貨物線が,かつてはあった.LRT化しようという話があったが,その後はさっぱり話を聞かない.海外には観光専用LRTというのもあるので,観光専用手宮線LRTというのもあったもいい気がするが,日本ではカネのハードルは高いようである.

小樽築港から線路は始まり・・・

廃線跡をたどって行くと・・・

所々は観光遊歩道となっている.

かつての踏切跡も残っており・・・

ここも遊歩道化.

中心街付近を過ぎると再び廃線跡然とし・・・

終点は,鉄道の博物館.なので,観光ルート化はしやすそう.

地下鉄から郊外線そして路面軌道へ

京都市営地下鉄東西線.ホームドア付きの最新型である.1997年開業なので,もう17年になる.昔は路面電車の京阪京津線で,沿線に住んでいたことアリ.そのうちに地下鉄になることを期待していたが,転職したので地下鉄化を見届けることも無く転居.

京津線の発展的解消になっているので,御陵駅から西側には京津線の電車が乗り入れている.ただし,昔の電車そのままでは無理なので,新しい電車を付くって乗り入れている.地下鉄なので,京都の都心は地下鉄として走る.

山科方面に走ると、御陵駅を過ぎたところで地上へ.地下鉄→郊外鉄道.

ミニ郊外鉄道線として昔からの線路ほぼそのままの路線を走る.車両も小ぶりで,やや大きめのLRTサイズ.駅のホームはそれぞれ延伸されている.

山科駅を過ぎて,大津市内に入ると,結構な上り坂である.たしかこの辺は,もと東海道本線の跡地利用だったっけ? 逢坂山トンネルの西側ポータルは名神高速に転用されたんだっけ.郊外鉄道→山岳鉄道?

そして峠を越えて大津市街に入ると路面軌道走行.山岳鉄道→路面軌道.

そして,交差点を曲がって終点の浜大津駅到着.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

地下鉄→郊外鉄道→山岳鉄道→路面軌道.走行形態だけならLRT.

あとは,相応の交通政策が組みあわされればいいんだが.

どのレーンがもっともよく働いているか

どのレーンがもっともよく働いているか,という授業時によく学生に出すクイズである.

選択肢は3つ.

- 端っこのバス専用レーン

- 2車線ある道路

- 中央の路面軌道

答えは,まぁ見え見えだが,3の路面軌道.ここ(熊本)では,路面電車が走ってくると,30人くらいは乗っている.車道を走る自動車は1台に1-2人程度しか乗っていないので,奥まで数えても数十人くらいしか乗っていない.しかも動いていないので,実は運んでいない.つまり,路面電車が2-3両走ってくると逆転勝利.しかも,奥まで見渡す限りクリアな軌道…ということは効率よく運んでくれる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

バスについても,空いていても10人くらいは乗っているので,これだけ数珠つなぎにバスがやってくると,運んでいるふりをしている自動車よりもたくさん運んでいる.

LRT用電車の台車の秘密

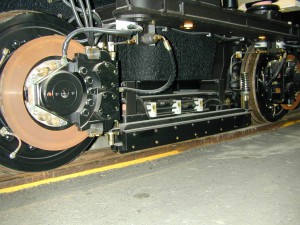

知ってる人は知っているので,特別なことは無いLRT用電車の台車の秘密.低床式電車は左右の車輪の間に車軸が無く,各車輪がそれぞれごく短い車軸で支えられている.そういうわけで,駆動用のモーターを左右の車輪間に配置できないので前後の車輪間に設置して直角のギアで回転力を伝えている.

ブレーキは車輪に付いたディスクを挟み込むいわゆるディスクブレーキであるが,それとは別に非常用のレールブレーキも付いている.写真の車輪間に付いている長細いのがそれで,ドイツのICEなどの高速列車でも採用されている.

車輪は軸寄りの円盤と外側の輪っか部分では別パーツになっており,その間にゴムが挟まれている.ゴムを挟むことで騒音や振動を低減できるのだが,ドイツではこれを高速鉄道用のICE車両でも採用していた時期があり,これが原因で大事故を起こしたことがある.この構造では,そのままでは電気が通じないために駆動用の電流をレールに還すことができないため,内側と外側の間に短絡用の電線が付けられている.

車両のそこから車輪を見た様子.長い車軸が無い.

おかげで,車内の床面は低く,車輪自体はイスの下に収められている.

ちなみに,これらの写真はコンビーノである.

ほぼ観光専用路面電車

LRTというと,環境にやさしいとか,お年寄りの乗り降りがしやすいとか,市街地活性化に寄与するとか,都市計画的視点が取り上げられることが多いが,中には明らかに遊園地の乗り物的目的を持って運行されている路線もある.

写真は,米国シアトルの「ほぼ観光専用」の路面電車である.高床式ホームなので一応バリアフリー配慮だが,どう見ても最新式とは言い難い.

路面電車の割には軌道がごついが,米国なので超重量級貨物列車が通れるような軌道構造をそのまま採用しているように見える.臨港貨物線の転用かもしれない.

日本でも貨物線跡が残っているような観光地で,都市計画的効果を期待せずに,遊園地の乗り物的に整備をしてしまうという手もないではないと思うが,ま,なかなか難しいかな.(例えば小樽とか)

CIVISがBRTなわけ

パリからSNCF急行で北西に1時間ほどのRouenにはLRTが走っており,都心部は地下,広場や交差点の下も地下で,簡易地下鉄として走り,郊外方向には街路併設のLRTとして走行する,

さて,Rouenにはこの簡易地下鉄LRTが中心部で南北に走るのとは直行するようにBRTも走っている.

この写真だけ見ると,単なる連節路線バスであり,国土交通省が喜びそうな風景である.しかし,日本が称するBRTとこのバスとの決定的な違いは何かというと,ここではないだろうか.

二重の白線の点線? いえいえ.そこではなくて,プラットホームがあること.

バスが来ると,ホーム側からは電車タイプのLRTと同程度のバリアフリー度が提供される.このCIVISというシステムは二重の白線の点線で走行を案内するシステムとして知られているが,ハンズフリーで運転することが目的ではなくて,停留所で車体をホームにぎりぎりまで寄せる目的で導入されていると思われる.(ナントのBRTはこのシステムは無いが,ドアの足下からは渡り板が出てくる.)

停留所を過ぎると,点線はなくなる.(奧のクルマが横切っているあたりで点線がなくなる.クリックをすると拡大.)

停留所を過ぎると,点線はなくなる.(奧のクルマが横切っているあたりで点線がなくなる.クリックをすると拡大.)

トヨタが開発したCIVISに似たようなシステムは,ハンズフリーや無人運転といった技術ばかりが強調され,その正しい使い道が提示されていないのかもしれない.

Views Today : 45

Views Today : 45 Views Last 7 days : 2017

Views Last 7 days : 2017 Views Last 30 days : 14219

Views Last 30 days : 14219