都市交通関係者で時々話題になるのだが,海外に行くと遊園地の遊具のような都市内交通機関があちこちにあるのに,日本では少ない.

例えば,写真はカナダのケベック州のケベックシティにある交通機関だが,斜行エレベータというか,ケーブルカーというか,何とも簡易な斜面移動交通である.もちろん,有料.

日本の場合は,金を取って二地点間を輸送する軌道系の交通機関だと,鉄道もしくは軌道扱いになってしまい,様々な規制を受ける(・・・とともに,最近までは審議会を経ないと事実上整備できなかった).

日本の場合は,金を取って二地点間を輸送する軌道系の交通機関だと,鉄道もしくは軌道扱いになってしまい,様々な規制を受ける(・・・とともに,最近までは審議会を経ないと事実上整備できなかった).

じゃぁ,建物の一部をなす装置という扱いなら斜行エレベータになるのだろうが,そうすると料金を取りにくい.

海外で実用化されている種の交通機関なら基本的には問題ないはずだが,頭が硬くて都市内移動の利便向上の機会を逃してしまっていると思われる.

「地域交通」タグアーカイブ

ガソリン値上がり(国の担当部局は何している!?)

ご存じのようにガソリンの価格がべらぼうに高い.レギュラーで160円台,ハイオクで170円台というから,一時期の5割増しといった感覚である.

国の担当部局は何している!?………輸入価格を抑えろ,というお話しではない.

最近はさっぱりテンションが下がっているが,地球温暖化ガスの削減はどうなった? 京都議定書クリアをあきらめたからと言って,何もしないでOKになったわけではない.特に運輸部門のCO2削減はなかなか進まず,モーダルシフトのかけ声をかけるも,反応は鈍い.

自動車を使う理由は便利だからだが,利用にあたっての費用が高ければ使用する率が少なくなるはずである.そう,現在はガソリン価格が高くてモーダルシフトを推進する絶好の時期である.

不要不急の自家用車利用は電車やバスに切り替えてもらい,渋滞を解消さえて自動車の燃費を向上させ,公共交通も自動車交通もwin-winの関係になる絶好のチャンスである.

国の担当部署は何をしているんだろう.まさか,そのことに気付きさえしていないのか?

TRANSPORT IN CANADA(長大橋編)

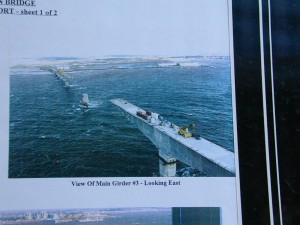

赤毛のアンで有名なカナダのプリンスエドワード島(P.E.I.)に行くには,通常は航空機だが,陸路で向かうと大陸とP.E.I.の間には延長14kmほどもある長大橋が架かっている.

橋を通ると,こんな感じ.

厳寒の期間が長いので,工事は大変そう.

橋梁部分の構造はこんな感じ.単純な道路橋.

1997年完成なので,写真は完成3年目ということのようである.どうりで,Monctonまでの夜行列車の食堂車で同席したおばあさんが「P.E.I.へは船に乗ったの?」と聞いてきたわけだ.その船というのは,鉄道連絡船だったようである.

1997年完成なので,写真は完成3年目ということのようである.どうりで,Monctonまでの夜行列車の食堂車で同席したおばあさんが「P.E.I.へは船に乗ったの?」と聞いてきたわけだ.その船というのは,鉄道連絡船だったようである.

茨城県のBRT(かしてつBRT編)

2007年に廃止になった鹿島鉄道の代替バスは「かしてつバス」と呼ばれる.運行はかしてつではなく,関鉄グリーンバス.その路線の一部が鹿島鉄道線の路盤を転用したバス専用道になっており,「かしてつBRT」と呼ばれているらしいので行ってみた.

常磐線の石岡駅から出て,このあたりから専用道路に入る.

石岡南台駅.かつてのプラットホームを転用しているように見えるが,そうではなくて,左側はバス停標識が停留所本体.右側は屋根付き.

元の鹿島鉄道線時には使われていたであろう跨線橋とその下の駅舎(?)は,今は使われていない.ハードウェアは作る金があっても運営に手厚い保護をすることができないのが日本のシステム.

所々に道が太くなった行き違い箇所が有り,上下便が交換する.

一般道との交差部分は「踏切」が付いているが,専用道の優先通行を確保するというものではなく,一般道から誤って専用道に車両が進入しないようにするだけである.バスが近づくと遮断機が上がるが,バスそのものは原則一旦停止のようである.もっとも,交差する一般道の交通量が少ないので,このような交差点が遅延の原因にはならなさそう.

道路としては貧弱だが,便数も少ないので,さほど交換待ちも問題にはなってなさそう.並行する国道(下の2枚目)が,時間帯によっては渋滞するようで,それなりに効果はある模様.なお,運賃は普通のバスなみ.運行本数は残念ながら少ない.

ここで終点.

専用通路が確保され,定時性確保の努力がされているのは評価できるが,本数が少なくて1本逃すと待ち時間が長い.値段も安くは無く,海外のLRTのゴムタイヤ版だと思い込んではいけない別物である.廃止鉄道線の代替バスとするとまぁOKか.高頻度運転も,低廉な運賃も,中心市街地活性化も,P&Rも,信用乗車etc…もなく,これをBus「Rapid」Transitと呼ぶのは個人的には若干抵抗有り.

日本に本物のBRTは出来るか?(基幹バスシステム)

名古屋に行くと,バスレーンが道路中央に配置されている箇所がある.まるで,ゴムタイヤ式の路面電車のようなシステムである.路面電車が路側の歩道から直接乗降できないかどうか模索するのとは逆の発想だ.基幹バスシステムという名前が付いているが,路上駐車による影響を避けるという点では左の路側車線走行よりは優れていると思われるが,バリアフリーではやや劣る.

地下鉄や高架鉄道の整備をする余裕のないアジアの都市では,名古屋のバスシステムを参考にすることが多いらしく,自動車社会ではあるものの,名古屋のバス(地下鉄も)結構がんばっている.願わくば,LRTシステムを特徴づけている各種の施策も取り込むと,もっと完璧になるのであるが,日本の中では最も本当のBRTに近いシステムの一つである.(が,やはりバスかも.)

KIX-エクスプレスのラフ検討

関西国際空港へアクセス鉄道としてリニアを整備せよ,という構想がある.おそらく上海のトランスラピッドに感化されたものだと思うが,果たして芽があるかどうか,ラフなフィージビリティスタディをしてみよう.起点を新大阪にすると,関空までの最短の鉄道延長は約50kmであるので,この数字を使ってみる.

最高速度を500km/h,加速度および減速度を山陽新幹線なみの2.5km/h/sとすると,加減速に要する時間は各200秒である.このとき,加減速時の平均速度は250km/hであることから,加減速時に要する走行距離は各々13.9kmと計算できる.残りの22.2kmが500km/hでの巡航となり,これに要する時間は160秒である.結局,合計560秒(=9.3分)が全区間の所要時間となり,特急はるかの48分と比べて38.7分の短縮である.建設費は東京-大阪間が約9兆円なら,1/10程度の距離なので9000億円といったところか.

次に,加減速度を阪神電車なみの4km/h/sにしてみると,加減速に要する時間は各125秒,加減速時に要する走行距離は8.7km,500km/hでの巡航距離は32.6km,走行時間235秒となり,合計485秒(=8.1分)が全区間の所要時間である.特急はるか比39.9分の短縮.

じゃぁ,通常タイプの新幹線ならどうだろうか. 最高速度を250km/h,加減速度を2.5km/h/sとすると(実際には速度が上がると加速度が落ちるが),加減速に要する時間は各100秒,加減速時に要する走行距離は3.5km,250km/hでの巡航距離は43km,走行時間619秒となり,合計819秒(=13.7分)が全区間の所要時間である.特急はるか比34.3分の短縮.建設費は最近の整備新幹線の見積である100億円/kmをもとにすると,5000億円か.

ついでなので,最高速度160km/hの在来線タイプならどうだろうか.加減速度を2.5km/h/sとすると,加減速には各64秒,その間の走行距離は1.4km,160km/hでの巡航距離は47.2km,走行時間1061秒となり,合計1189秒(=19.8分)である.特急はるか比28.2分の短縮.建設費はあんまり安くはならないので,5000億円程度か.

まとめると,こうなる.さて,どれを選ぶ?

| 建設費 | 所要時間 | 短縮 | △1分あたり | |

| リニア新幹線500km/h | 9000億円 | 8.1分 | △39.9分 | 226億円/分 |

| 通常新幹線250km/h | 5000億円 | 13.7分 | △34.3分 | 146億円/分 |

| 在来線160km/h | 5000億円 | 19.8分 | △28.2分 | 177億円/分 |

Views Today : 29

Views Today : 29 Views Last 7 days : 2622

Views Last 7 days : 2622 Views Last 30 days : 11589

Views Last 30 days : 11589