これを書いているのは9日土曜日.手元にあるのは,岡山駅12:35発のしおかぜ11号の切符.台風接近中.

岡山で乗り継ぐべく,山陽新幹線乗車中に不安になってJR四国のサイトを見ると・・・朝の段階では「12:35発のしおかぜ11号まで運転」とあったのが知らぬ間に「11:34発のしおかぜ9号まで運転」に変わっているではないか.えっ,台風で運休?

今なら間に合う,予定よりも早めののぞみ号に乗れば,岡山駅で4分乗換.隣の親子も4分乗換とか言っている.

そして,・・・何とか間に合った.ただいま,しおかぜ9号松山行き,本日の最終便の中.席が無いので「乗務員室」と書かれたデッキのイスを確保.

紫雲丸事故などをきっかけに瀬戸大橋が本州と四国の間に架けられ,昔に比べれば「海外」感は少なくなったが,こういった異常時には「海外」を実感させられる.橋よりはトンネルの方が(景色はイマイチだが)輸送の安定度は大きいと感じた日であった.

「線路」タグアーカイブ

プレメトロ(どう見ても”ペイ”はしないけど)

日本では地平面を走るLRTの整備ですら「採算ガー」とかいう話になりがちでさっぱり話が進まないが,海外に行くと「採算ガー」と言うような視点では絶対に「ペイ」しないような交通システムが存在していたりする.

学生によくするどんぶり勘定である.

延長5kmのLRT路線を整備したとしよう.30億円/kmの整備費用がかかったとして30×5=150億円.この線路上をLRTが走る.(実際には難しいかもしれないが)金利が3%ほどで建設費を30年で返済したとしよう.そうすると総支払額は2倍あまりの350億円ほどとして,年間の支払いは,350億円÷30年=11.6億円/年.1日あたりにすると,11.6億円÷365日=320万円.朝6時から夜11までの17時間走ったとしよう.そうすると,18.8万円/時間.片道あたりだとその半分で9.4万円/時間/片道.5分毎に走ったとして,毎時12本なので,9.4万円÷12=7800円/列車.1人あたり200円払ったとして7800円÷200円/人=39人.朝から晩まで5分毎にやってくる電車は全て約40人乗っている・・・・全て運賃で賄うって厳しいねぇ.まだ電気代も,人件費も払ってないよぉ.

さて,ベルギーのアントワープ駅の地下にはLRTの発着場があり,地下鉄風だが走ってくるのはLRT用の小さな電車である.プレメトロという.

和蘭のアムステルダムでも地下鉄かと思いきや,LRT風電車が2編成併結でやってきたりする.

こういった地下線は,地平に線路を敷くよりも建設費がかなり高く,キロあたり100〜200億円くらいはする.そうすると,上に書いた計算式の数字はそれぞれ5倍くらいになり,おおよそLRT用の電車では運びきれない数字になってしまう.

つまり,こういう地下を走るLRTというのは,日本の「採算ガー」とかいう風土では絶対にあり得ない交通機関なのである.でも,ベルギーやオランダには存在するし,クルマ社会の米国サンフランシスコにもあったと思う.交通機関単体では「採算ガー」採れませんが,都市全体としてはこうした方が適切であるとの判断で導入されている交通機関であるとも言える.

日本の「採算ガー」・・・何とかなりませんかね.それにこだわって失ってるものがいろいろありそうです.

CANADIAN RAIL(線路の交差点)

北陸新幹線のルートの話(並行在来線の定義って何?)

新幹線を新たに建設しようとすると,しばしば問題になるのが「並行在来線」である.ところが,この並行在来線,定義がイマイチはっきりしないのでどの路線が該当するのか議論になりことが少なくない.

国土交通省のサイトには,こう書いてある.

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000041.html

- 並行在来線とは、整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道のことです。 整備新幹線に加えて並行在来線を経営することは営業主体であるJRにとって過重な負担となる場合があるため、沿線全ての道府県及び市町村から同意を得た上で、整備新幹線の開業時に経営分離されることとなっています。

建設する新幹線が,在来線の真横にある場合で,しかも新幹線化されるであろう特急列車がそこをまさに走っている場合には特段異論は出にくい.ところが,在来線と新幹線が離れていたり,新幹線の横に在来線はあるのだが,新幹線化される特急列車がそこを走っていなかったりすると揉め事の原因になる.

上の文章をよく読むと,在来線の経営分離をする理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.島の三社はともかく,本州三社は株式を全て民間に放出しているので,今やこのような配慮は過保護じゃないかと個人的には思っているのだが,とにかく理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.加えて,公費建設するのに最初から特定の完全民間株式会社に対して経営権を保証しているのにも違和感があるし,新幹線開業後の新幹線の線路のリース料も「受益の範囲内」に設定されて,完全民営会社に利益を確約しているのも違和感がある.

さて,どんな場合に「JRにとって過重な負担となる場合がある」かというと,ほとんどの在来線では特急列車の収益で路線を維持し,その路線上を普通列車や貨物列車を通しているような資金構造になっているので,特急が走らなくなると収益源を失って「JRにとって過重な負担となる場合がある」というわけである.

とすると,並行在来線の定義は上に書いてある「整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道」というよりは, ”新幹線の開業によって特急列車が走らなくなる在来線” と書いた方がより正確である.

例えば北陸新幹線は,敦賀まで工事中,その先はルート案が複数あって確定していないが,どのルートになろうとも終点が大阪である限りかならず発生するのは「湖西線の並行在来線問題」であり,滋賀県は必ずその問題に巻き込まれる.ただし,並行在来線については「経営分離」と書いてあるだけで,在来線の直接の沿線が全てを負担しなければならないとは書いていないことに留意する必要がある.要は,正しく受益者負担を考えるべし,ということである.以外と”忘れている主体”も利益を得ていることがある(しかも確約されてたりして).

#もっともそれ以前にいつも感じるのだが,財政力の弱い地方部での新幹線整備は地元負担がいろいろあり,国土軸付近ではほとんど地元負担がないのは不公平じゃないの,と感じる.

北陸新幹線のルートの話(3案比較編)

北陸新幹線の敦賀から先のルートについて,このルートはどうとかこうとか,関連する鉄道会社の協力が得られるかどうかとか,いろいろな意見がある.建設費と通過するのに必要な時間とかが表になって示されていることもある(・・・その表の「元祖」を探ってゆくと自分のところに戻ってきたりすることもあるのだが・・・).

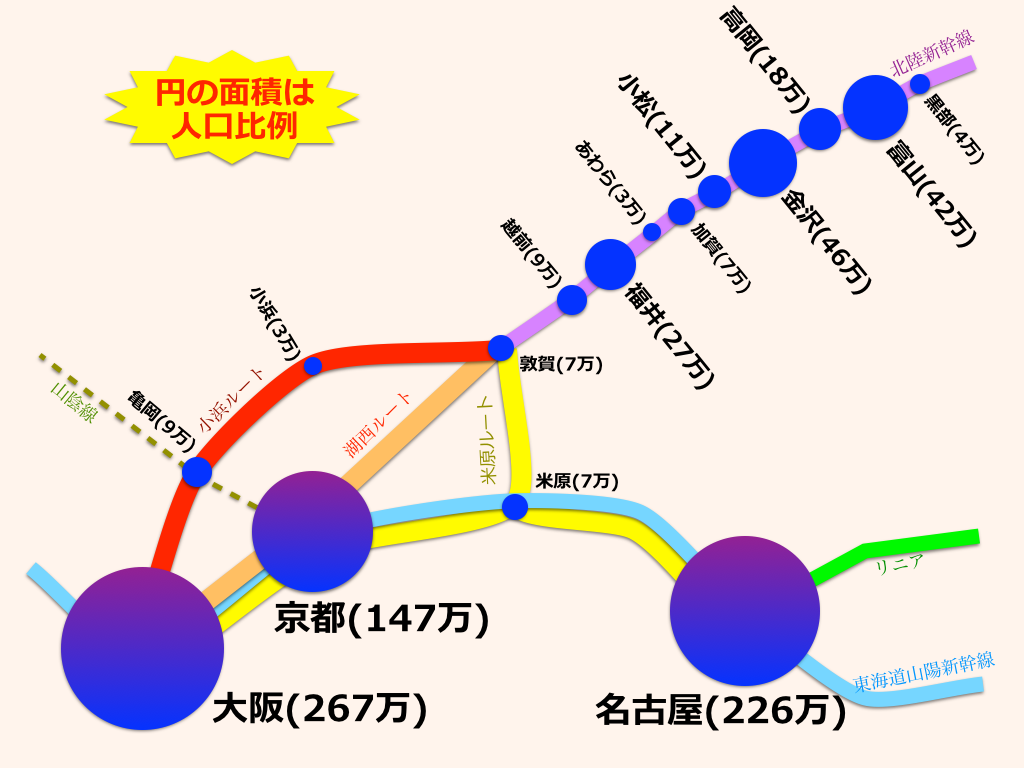

ところで,意外と忘れているのが沿線人口分布である.沿線人口が多ければ交流人口が多く,北陸新幹線の利用客が多くなって,このプロジェクトが成功しやすい.航空機と違って,終点だけ気にしていればよいというわけではないのが新幹線である.

簡単に言うと,原案である小浜ルートは敦賀から先にあるのは大阪のみ,湖西線沿いに建設すると言われる湖西ルートは京都と大阪,実質的には北陸・中京新幹線になる米原ルートは京都と大阪と名古屋であり,名古屋の先には40分で東京がある.

北陸新幹線の線路が欲しいのか,それとも,その線路を使って多くの客に使って欲しいのか,どっちが大事か,よーく考えてみよう.

なお,高度経済成長の頃と違って,沿線に人口や産業が純増として張り付くご時世ではないことにも気をつけよう.

CANADIAN RAIL (大きな公園には引込み線)

アントワープ中央駅(BEFORE & AFTER)

アントワープというと,日本人には「フランダースの犬」だが,鉄道関係で言うと「立派な駅舎」で有名な駅である.

アントワープの中央駅に限らず,欧州の多くの駅は頭端式,つまり行き止まり式のホームで構成されており,その駅で終点の場合はいいのだが,さらに遠くに行くような場合には進行方向が変わったり,場合によってはその頭端式ホームの駅には停まらずに1つ手前の駅までしか来ないというようなことが起こる.

アントワープ中央駅の場合は,増加する列車回数に対応するとともに,頭端式の駅をスルーする列車に対応するために,大改良工事を行った.

10年以上前の工事中の様子は,下の写真のような感じ.

地平のホームのすぐ下に地下ホームを設けて2層式にするとともに,さらにその下をも掘って最下層に2面4線のスルー運転用の地下線を設けている.つまり,都合3層構造.地下線はそのまま市街地の地下を抜けて郊外に抜ける.

完成後はこんなかんじで,Thalysや運行中止になってしまったFyraなどが発着.日本なら「新××」駅を郊外に設けてしまいそうだが,中心駅に発着することを重視した改良工事だ.

アントワープ中央駅(BEFORE & AFTER)

アントワープというと,日本人には「フランダースの犬」だが,鉄道関係で言うと「立派な駅舎」で有名な駅である.

アントワープの中央駅に限らず,欧州の多くの駅は頭端式,つまり行き止まり式のホームで構成されており,その駅で終点の場合はいいのだが,さらに遠くに行くような場合には進行方向が変わったり,場合によってはその頭端式ホームの駅には停まらずに1つ手前の駅までしか来ないというようなことが起こる.

アントワープ中央駅の場合は,増加する列車回数に対応するとともに,頭端式の駅をスルーする列車に対応するために,大改良工事を行った.

10年以上前の工事中の様子は,下の写真のような感じ.

地平のホームのすぐ下に地下ホームを設けて2層式にするとともに,さらにその下をも掘って最下層に2面4線のスルー運転用の地下線を設けている.つまり,都合3層構造.地下線はそのまま市街地の地下を抜けて郊外に抜ける.

完成後はこんなかんじで,Thalysや運行中止になってしまったFyraなどが発着.日本なら「新××」駅を郊外に設けてしまいそうだが,中心駅に発着することを重視した改良工事だ.

車両と構造物の”限界設計”

構造物の限界状態設計法のお話し,ではありません.

英国ロンドンの地下鉄は,ご存じの人も多いように変な形をしている.ここまで切り詰めれば,無駄なしという感じの形状で,まずトンネルあり,それに合わせて電車ありという断面である.特に屋根の形状が特徴的で,出入り口の上方は丸く湾曲している.

おそらく初期の路線で建設費を抑えること,電車がここまで大量輸送に使われることを想定していなかったことなどから,小型車両が使われ,その後,電車の大型化に伴ってトンネルぎりぎりまで大きくなったのではないかと思うが,何かあった場合には逃げ道は前後方向以外存在しないなとも思う物理形状である.

日本では近年,工事費を抑えた地下鉄としてミニ地下鉄が建設される場合があるが,トンネル断面積ではこのロンドン地下鉄の方が小さい.ということは,日本でもここまで割り切ることが出来れば,さらに地下鉄の建設コストを下げることが出来る可能性はあるが,「安全性がー」と言う話になって,実現しないだろうなぁ.ロンドンで実用になっているのだから,日本でも問題ないと思うのだが.

レールだらけ(近鉄編)

レールだらけと言えば,この駅.結構有名であるが,2つ写っている電車がなければ,どのレールとどのレールが組になっているのかわからないほどである.ヨーロッパの駅は構内配線が複雑であるが,日本の駅は路線系統ごとに線路が別々になっていて,拠点駅では客の足で乗り換えさせるケースが多い.あるいは,駅を出てから立体交差.そういう点では,この駅は例外的かもしれない.

この駅は近鉄の大和西大寺駅で,奈良駅方面,大阪・神戸方面,京都方面,橿原神宮方面の4方向に路線が伸び,複雑な運行が行われるとともに,同駅が終点の列車もあり,さらに電車の車庫も併設という超絶ヤヤコシイ駅である.

この駅は近鉄の大和西大寺駅で,奈良駅方面,大阪・神戸方面,京都方面,橿原神宮方面の4方向に路線が伸び,複雑な運行が行われるとともに,同駅が終点の列車もあり,さらに電車の車庫も併設という超絶ヤヤコシイ駅である.

- 奈良方面↔大阪・神戸方面

奈良方面↔京都方面

京都方面↔橿原神宮方面

京都方面↔当駅終点

橿原神宮方面↔当駅終点

運行管理や線路保守等々,気が狂いそうなくらいヤヤコシイ駅だと思うが,おそらく便利さでは奈良県下で一番である.高架化の構想もあったと思うが,線路そのものが超絶ヤヤコシイ上,この駅の東隣には平城宮跡があり,工事も超絶ヤヤコシイことになりそうで,話は全く具現化していないようである.

リニアの奈良駅も奈良県下で揉めているが,工事が可能ならこの駅併設が奈良県民には最もhappyである可能性が高いが,地平線路はおろか,地下線であっても「地下水位が変化すると,木簡の保存状態が・・・」などという地区なので,かなり難しそうである.

Views Today : 124

Views Today : 124 Views Last 7 days : 2620

Views Last 7 days : 2620 Views Last 30 days : 12253

Views Last 30 days : 12253