ずいぶん昔に書いた話の蒸し返しで恐縮である.カナダの首都はオタワであり,トロントやモントリオールでは無いので念のため,

オタワに行くと…って,あんまり行く人はいないか…写真のような道路+駅のような施設がある.中央部の往復4車線道路はバス専用道路であり,左端に写っている2車線道路が一般道である.バス専用道路,名付けて,Transitway.

写真の場所的には,このへん

駅部分が4車線で,駅間は2車線道路になっている.Googlemapでオタワを表示させておいて,「transitway」を検索すると最寄りの道路が示される.

ここまでするなら,確かに「Bus Rapid Transit」だ.日本の「BRT」の定義って何だったっけ???

「線路」タグアーカイブ

トラム変幻自在(地下鉄直通編)

アムステルダムのLRTというか,低床でもないので,ほぼ郊外電車.床が高い以外は外観も内装もほぼLRTで,市の郊外住宅地を走り,線路も路面併用軌道ではなくて専用の軌道が準備されている.

これが都心方向にしばらく走ると,屋根上の集電装置(パンタグラフ)をたたんでしまう.そして,地下線区間へ.

地下はちょっと車体が小さめの地下鉄として走行し,終点へ.パンタグラフはたたんだまま.

車体が小さいので,ホームとの隙間は,こういった風に自動で埋められる.

電気は地下線区間では台車横のシューから取り入れられている.

こういった形態の乗り物は日本でもあっていいのだが,残念ながら存在しない.通常の架空線から電気を取り入れたり,第三軌条から電気を取り入れたりといった両対応の電車については,「開発費用が高くついてペイしない」というのが理由で実現していない.だが,彼らはその「高い」はずの開発コストの壁をずいぶん前に越えてるんだが,このままでは日本人は劣っているということを証明してしまっていることになるんじゃないかな.

青函トンネル対応の新幹線電車考

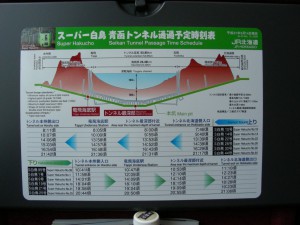

北海道までもう間もなく新幹線が走ろうとしているが,皆様ご存じのとおり,困った問題がまだ解決されていない.青函トンネルでの運転速度の問題だ.

青函トンネルそのものは新幹線規格で設計されており,時速260キロ,いや昨今の強力なモーターなら,騒音のことを気にしなくても良いので,(誰も話題にしようとしないが)もっと高速で運転できる(はず).おそらく架線等の設備を対応させれば時速320キロ運転もできるんじゃないだろうか.

ところが実際の運転速度は時速140キロにまで抑えるという.反対側の線路を走る貨物列車が風圧で転倒しないようにするためらしい.本来の高速運転をするために,トンネルをもう一本掘ろうか,などという話さえある....がしかし,これは今になって判明した話ではなく,東海道新幹線の開業前からある程度わかっていた話である.

東海道新幹線の建設時には(建設の遂行のための方便という話もあるが)貨物列車の運転が検討されていた.そのために,実際に風圧の影響が検討され,実験もされ,時速150キロくらいまでなら何とかなりそうだが,それ以上になるとヤバそう,解決は先送りね...となって,実際に貨物列車の運転そのものが先送りになると,問題解決も先送りになり今に至る,という感じである.要するに,50年以上前からわかっていた話.

そんなわけで,(連続勾配もあるということもあり,)青函トンネルの新幹線の通過速度は青函トンネルを掘り始めた当初ですでに時速160キロ運転想定になっていたのではないかと思う(ちょっとうろ覚え).

さて,風圧で車両が転倒する可能性が高まる理由は,日本の新幹線の線路規格に起因している.上下線路の間隔が欧州の高速鉄道線路よりも小さく,車両と車両の壁面の間隔が小さい.ドイツの高速新線などでは,貨物列車の運転を考慮して複線の線路間隔をわざわざ広げている区間もある.

ということは,高速で運転したければ,すれ違う際の車両の間隔を広げればいいということになる.子どもの砂遊びではないので,今さらトンネルを大きくするわけにはいかないが…発想を変えると,トンネルを大きくするんじゃなくて,車体断面の小さな車両を走らせることは出来る.

フルサイズの5列の新幹線電車は幅3.35m,いっぽう秋田や山形に行くようなミニサイズの新幹線だと幅は2.95m,その差は0.4m.左右それぞれ0.2mずつ小さくなるので線路間隔を約0.2m拡げたのと同じ効果があるかもしれない.車両の断面積も15%ほど小さいので,押しのける空気の量もそれだけ少ない.

この差によるすれ違い時の影響の差は…残念ながら分野外で何とも…ではあるが,すれ違い速度向上には役立つ可能性はある.(まぁ下手の考え休むに似たり,の可能性もあり.この程度の検討はしていると思うが.)

#写真は,話の進行とは直接関係ありませんが,青函トンネルの写真です.上から順に,「木古内付近の在来線と新幹線の合流予定部分」「青函トンネル北海道側入り口」「青函トンネル内」「本州側出口」「本州側の在来線と新幹線の分離予定部分」「特急車内のトンネル説明」である.

東北に行ってみた(BRT編)

既にご存じの方も多いが,気仙沼線では被害が大きく,復旧の見込みが立たないことから,使用できる路盤を道路転用し,バス専用道化して「BRT」として運行されている.

拠点の停留所は「駅」として整備されており,それ以外についても屋根付きの停留所になるなど,バス路線の設備としては比較的行き届いているようだ.

下の写真は志津川.元の駅ではなく仮設商店街併設になっている.

こちらは歌津駅と一般道からバス専用道への出入り口.

[map] 歌津駅 [/map]

元々の歌津駅はこのような状態である.

いくつかのトンネルを抜けた後の専用区間北端.

[map lat=”38.736199″ lng=”141.530651″ zoom=”15″] [/map]

ここから先は橋梁等破壊されている.

(2012年12月現在)

(2012年12月現在)

東北に行ってみた(原ノ町編)

鉄道後進国ニッポン(英国快速も225キロ運転)

ずいぶん前に,ドイツの快速列車がめっちゃ速いという話を書いたが,英国の近郊電車もめっちゃ速い.

テレビのCMでみたことのある人も多いと思うが,日立製の電車であり,ロンドン郊外のアシュフォードというところから,ロンドン市内まで走っている.最高速度は公称225km/h. 乗車してみると,内部は特急列車風ではあるが,デッキとの間仕切りはなく,イスもビニール張りの簡素なものである.

英仏海峡を通過するユーロスターの走る高速新線を間借りして走行し,車内の内装さえ気にしなければ走りっぷりは日本の新幹線と寸分変わらない(日立製なので). ロンドンオリンピック期間中は選手村と競技場との間の輸送に使われ,その後は高速通勤鉄道線になっている.

日本にはこういう発想ないんだよなぁ.(昔は首都圏でそういう構想があったが,有耶無耶になった.つくばエクスプレスはその名残.160キロ運転はどうなった>TEX)

東北に行ってみた(亘理→相馬編)

常磐線で行けるのは南側は広野までなので,いったんいわきまで戻り,磐越東線,新幹線を乗り継いで仙台へ.今度は北側からいけるところまで行ってみる.

まずは,仙台→亘理.本数は少ないながら特に問題なく到着.直接電車だけで行けるのはここまでで,ここからはいろいろ乗り継がなければならない.

次は,亘理→相馬.この区間は不通区間なので,バス代行になっている.切符は仙台→原ノ町のものを持っているので,そのまま通しの切符を見せるだけで乗車.乗り継ぐ客は少なく,地元の人の多くはこの駅から先は自家用車で送迎というのが主流のようである.

この区間が不通になっているのは,常磐線の線路が津波で破壊され,流されてしまったからであり,復旧にあたっては線路の位置そのものを内陸側に移設させることになっているようだ.下の写真は代行バスの坂元駅だが,「駅前」の空き地は新駅予定地のようだ.

元の駅位置はここ.

新駅はこの辺.

新地駅の代行バス停駅の海側は,急に市街地が途切れて荒れ地が広がる.元の駅とともに市街地も消滅してしまったのだろうか.

[map lat=”37.881469″ lng=”140.924288″ zoom=”16″] [/map]

相馬駅着.自家用車に比べてかなり時間がかかり,亘理駅まで送迎が多いのはそういうことのようである.

相馬→原ノ町は電車が運行中.線路の右側は原ノ町方面.左側の錆びているのは不通区間.2両編成が行ったり来たり.

(2013年11月現在)

東北に行ってみた(広野駅周辺編)

常磐線がどうなってるのか,気になったのでいけるところまで行ってみた.まずは南側から.上野から列車を乗り継ぎ,途中で一泊していわきまで.そこから先は「広野行き」という珍しい行き先の電車に乗って終点へ.火力発電所があるところ,とか言うよりはサッカー好きの人には「Jヴィレッジ」の最寄りと言えばわかりやすいか.今やJヴィレッジは彼の発電所対応の拠点になっている.サッカー少年達はどこに行ったんだろうか.

広野駅から先はただいま復旧工事中である. 津波で落橋したのであろうか,橋梁部分(カルバート?)も工事中であった.

駅を降りて周辺をぐるっと歩いてみるが,海岸沿いの林は木の下半分だけが枝葉が無くなっており,津波がこの高さまで達したのであろう.駅よりも海側のうち,低地部分は建物も破壊されている.

駅海側のやや標高が高い部分には新たに住宅地が造成中であった.海沿いで被災した方などの移転先であろうか.

(2013年12月現在)

(2013年12月現在)

整備新幹線前倒し「やった方がいい」 : そのとーり

新聞に麻生氏、整備新幹線前倒し「やった方がいい」 という記事があったが,そのとーり.よくわかってらっしゃる.何がもったいないかというと,中途半端につくられた構造物が,何の利益も効果も発揮することなく,長期間野ざらしにされることほど,もったいないものはない.作り始めたら(もちろん借金の利率にも依るが)さっさと完成させて,使い始めるのが一番.

それから,「北陸新幹線については、南海トラフ地震などで東海道新幹線が機能しなくなる可能性を指摘し、危機管理上も早期の整備が必要だとの考えを示した。」という件も,よくわかってらっしゃる.そのとーり.

残念なのは,北陸新幹線の大阪近辺をどうするのかという方針が決まってないこと.大阪近辺はいろいろと幹線鉄道計画の課題がゴチャゴチャと存在しているが,誰も整理できていないというのが,残念なところ.

リニア新幹線整備の理由(東京-名古屋編)

ネタ提供したことのある話題なので,すでに本などで読んだことがある人も多いお話し.ただし,彼の本の記述よりはちょっと詳しい.

すでに整備計画が策定されたリニア新幹線であるが,その意義について法律に従って再検証してみよう.まずは,間もなく工事が開始されるであろう名古屋から東側区間である.

新幹線整備に必要な考慮事項は以下の三点であったが,1番目と3番目をまとめると経済合理性とも言えるので,結局主要な論拠は,1)経済合理性がある,2)国土整備の方向性と合致している,の2つになる.名古屋から東側区間については1)は株式会社がすることなのでともかく,2)はそれなりに理由がつく.

- 輸送需要の動向

- 国土開発の重点的な方向

- 効果的な整備を図るため必要な事項

1962年に始まった一連の全総計画は,1987年の四全総まで形を変えながら「開発」を掲げ,国土の均衡ある発展を目指してきた.その後,五全総相当の21世紀の国土のグランドデザインでは「開発」の看板を下ろし,2008年には根拠法そのものを改正して法律名からも開発が消えた.震災後は,正式な国土計画ではないが具体的な国土整備の方向性として「国家のリスクマネジメント」を掲げた「…国土強靱化基本法」に基づいて各種整備が進められつつある.

こういった国土整備の方向性から考えると,内陸に幹線を整備するという方向性は一定の合理性はある.

東海道新幹線の脆弱な箇所は明確にはされていないが,数ヶ月単位では収まらない決定的な被害を受ける可能性のある区間としては浜名湖を渡る部分が考えられる.いちおう,国土交通省鉄道局は大丈夫といっているらしいが,外洋から15-20m近い津波がやってきたらどうなる? 今切れ口付近に6m程度の防潮堤があるとはいえ,無傷で安全,とは考えにくい.

そもそも,500年ほど前の明応地震(1498年)に地盤沈下して集落が海中に没しているような地区である.

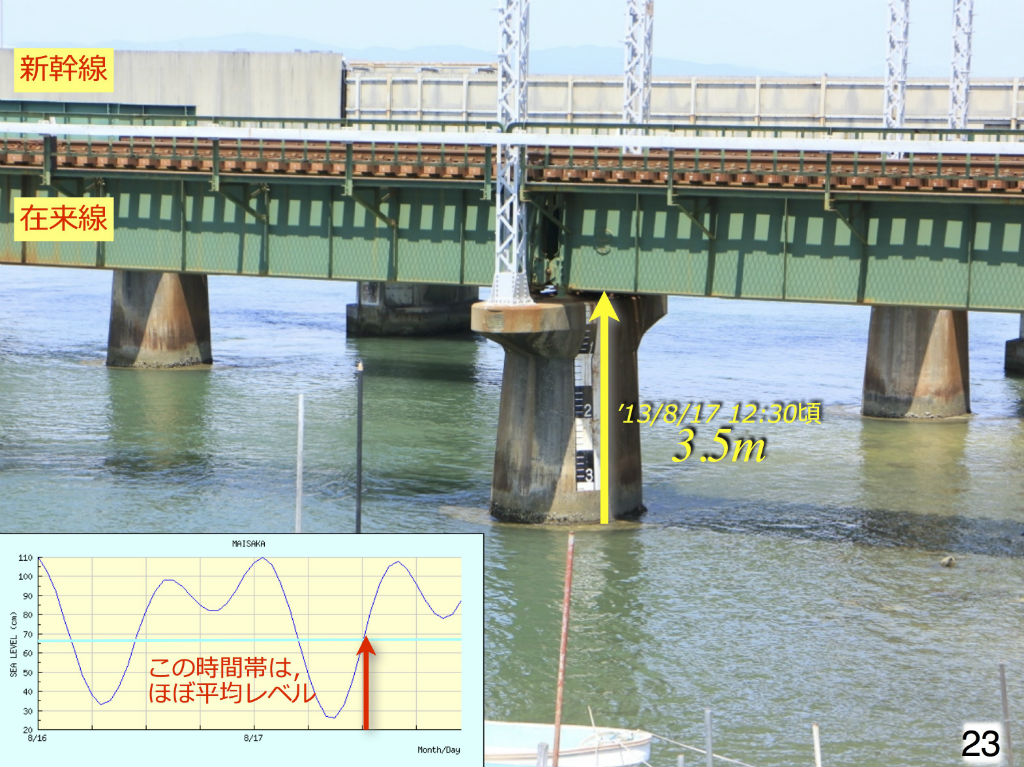

さて,下の写真は昨年夏に撮った写真であるが,ちょうど干満の中間,平均的な海面の写真を撮ったようである.最近は便利なことに場所と日時を指定すれば,海面の高さの計算値を表示してくれるサイトがある.

さらに便利なことに鉄橋には目盛りがついているので,写真から,平均海面から在来線の橋梁の下部までの距離が約3.5mだということも簡単にわかる.

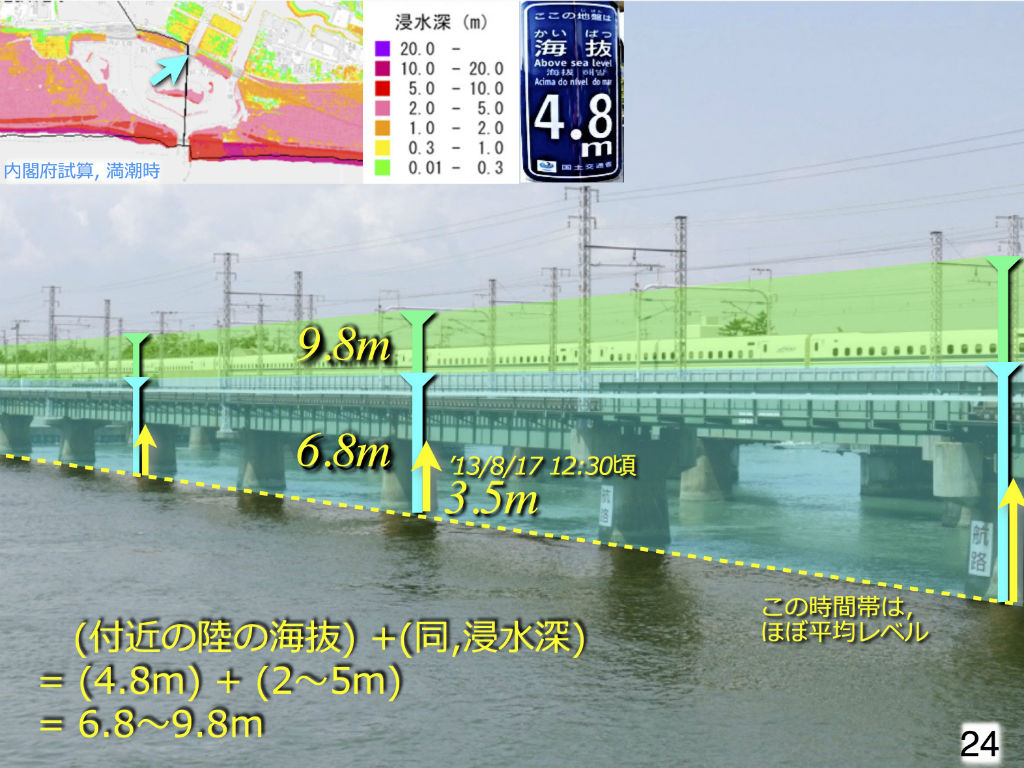

加えて便利なことに,現地に行くとあちこちに地面の海抜高度が表示されており,この橋の付近の海抜高度は約4.8mだということもわかる.

もっともっと便利なことに,静岡県のサイトには内閣府が試算した満潮時に津波が襲った場合に,地面が何メートル浸水するかの計算結果も出ている.どうやらこの橋の付近は「2〜5m」の浸水予想である.

そうすると,地盤の高さに浸水予想を加えると,満潮時に津波が来た場合にどの辺まで水面が来るのか計算できてしまう.結果は,少なく見積もって6.8m,最大9.8mになる.この数字は,平均海面からの高さであるので,写真にどの程度か描いてみると,こういう結果になった.ベースの岩盤の沈下は考慮してあるそうだが,砂地盤が液状化して長面浦や500年前の村櫛伝説のようになることは想定していない結果である.低めの計算でも橋桁すれすれくらいまでは水面が上がるようである.(安全率1,もしくは1未満ということ)

なお,津波のことに詳しい先生に「津波が来ても浜名湖のところは安全だと国交省が言ってるんですけど…」と振ってみたら「安全なわけないでしょ」と笑われてしまいましたとさ.(続けて,この手の予測計算法の概略と精度の限界についても解説していただきました.さらに浜名湖よりももっと衝撃的な話についてもお伺いしたが,刺激が強いのでさすがに書けない…)

追記:津波の押し波,引き波の際,こういった水路はかなりの激流になるそうで,河床や橋脚の足下が洗掘されるそうです.ここ,細砂地盤で,新居町付近は建設時に軟弱地盤地帯としてリストアップされてましたよね.静岡県下の新幹線富士川橋梁で,1982年の水害時に河床が7m,橋脚の足下が4m近く,合計10m以上洗掘されたこともありますよね(ただし震度ゼロ).

もし,この区間が500年前の集落水没時のように地面そのものが海中に没し,橋も使えなくなって,浜名湖ではなくて「浜名湾」になってしまったら,東海道新幹線の復旧には湾を迂回するような新線工事が必要になる可能性があり,昭和の東京オリンピック前の突貫工事のように急いでも数年は不通になる.

(まぁ,浜名湖は浅いので,「浜名湾」も浅いと思う.東海道新幹線のルート選定時には現在線の1kmほど北方の浜名湖の湖面上を橋で通す計画も検討された経緯もあるくらいなので,大きく迂回しなくても橋を作り直せばOKという話もある.とはいえ,数ヶ月で開通というのはやはり難しく,作り直すなら津波の影響を受けない足の長い橋を数年かけて,ということになるだろう.)

そういう点では,内陸を通るリニアには一定の合理性はあると思う.少々の被災なら,数ヶ月我慢すればいいだけなので,新線の必要は薄く,北陸新幹線を大阪まで開通させておけば十分であるから,わざわざ新線を整備する合理性が崩れかねない.

聞くところによると,静岡県下では海岸部から内陸に人が移住しはじめているらしく,海岸部の人口が減少しはじめているらしい.

Views Today : 260

Views Today : 260 Views Last 7 days : 2756

Views Last 7 days : 2756 Views Last 30 days : 12389

Views Last 30 days : 12389