ついに,スイスのゴッタルトベーストンネルが開通した模様.

スイス・アルプスを南北に貫く全長57・1キロの「ゴッタルドトンネル」が1日、開通した。日本の青函トンネル(53・9キロ)を抜いて世界最長の鉄道トンネルだ。開通式には、スイス政府首脳や、近隣のメルケル…

情報源: スイスに最長の鉄道トンネル開通 青函抜き全長57キロ:朝日新聞デジタル

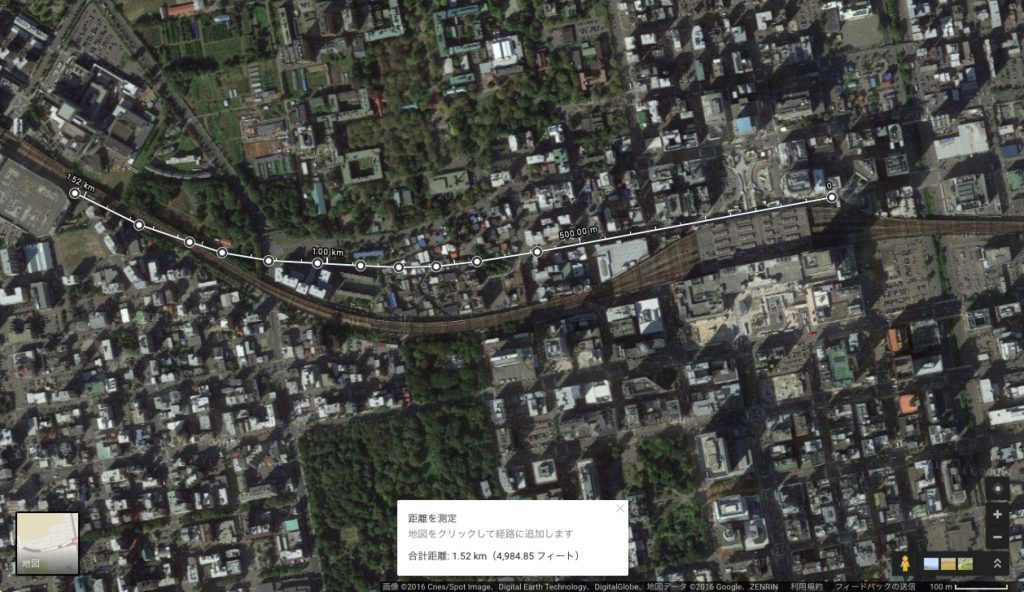

ということは,3日前に通ったこのトンネルは「世界最長トンネル」の”最後の姿”だったということか.

実はスイスは新幹線相当の線路がほとんど無い国であり,その中でもまとまった高速新線相当になるのが今回のゴッタルトベーストンネルである.

何で「ベース」という名前がついているかというと,通常はトンネルをなるべく短くするために線路は山を登って,いよいよ登れなくなると最小限のトンネルを掘る,というのが基本だ.だが,この「ベース」トンネルは山のベース,つまり,下の方をわざわざ長いトンネルで抜けており,山を登らずになるべく緩やかな勾配で山地を抜けることを目的として建設されている.つまり,実は貨物列車対応のトンネルなのである.

スイスの自然豊かなアルプスを自動車の公害から守るため,鉄道貨物を通しやすくしたわけだ.

日本も環境対策を前面に押し出して鉄道建設した方がいいかも.

リンク先の記事には,貨物列車優先だという話は書いてあるが,その背景政策までは追い切れていない模様.

Views Today : 13

Views Today : 13 Views Last 7 days : 4298

Views Last 7 days : 4298 Views Last 30 days : 15808

Views Last 30 days : 15808