北陸新幹線の敦賀ー大阪間の建設の話が行き詰まってる感があるが,京都府市議会市民団体仏教会等々から出されている疑問点については,技術面では,ほぼこの(↓)公式見解で回答されているように見える.(耳をふさいで「あーあーあー 聞きたくない聞こえない」?!)

北陸新幹線の敦賀ー大阪間の建設の話が行き詰まってる感があるが,京都府市議会市民団体仏教会等々から出されている疑問点については,技術面では,ほぼこの(↓)公式見解で回答されているように見える.(耳をふさいで「あーあーあー 聞きたくない聞こえない」?!)

京都府内自治体説明会 (資料)

・地下水の件 → 地下水の流れの上流側ふさいでません,酒造用井戸避けてます,地下水がトンネル内に流れ込むの防ぎます,京都には既にいっぱい地下トンネルあります,これまでの地下工事でも大きな影響出てません

#そもそも,山岳トンネル(例えばリニアのトンネル)は地平より上なので,山の地下水がトンネル経由で自然流下する可能性があるが,地面より下の地下線だと地下水はポンプで汲み上げでもしない限りトンネルから自然流出しないけど・・・

・国定公園の件 → 一番コアな場所は避けてます,似たような事例は他にも既にあります,河川への影響ほとんどありません,地上の工事気を付けます

・残土の件 → 重金属気を付けます,すでに重金属の処理やったことあります,ダンプの渋滞気を付けます,残土は車両基地の盛土に使います

・文化財の件 → 主要な文化財は回避します,地下水位の影響はなさそう,かなり深いところを掘るので地表に影響ありません

#少なくとも寺院の多い左京と東山は工事と全く関係ないけど・・・

・巨椋池の治水の件 → 調節池設けます,詳細解析します

「あーあーあー 聞きたくない聞こえない」

ということなので,基本的には同じ話を100回繰り返すしかないでしょうなぁ > 工事担当機関殿

*–*

さて,説明を求められても「工事担当の関係機関」が答えられない点はある.費用負担の問題だ.

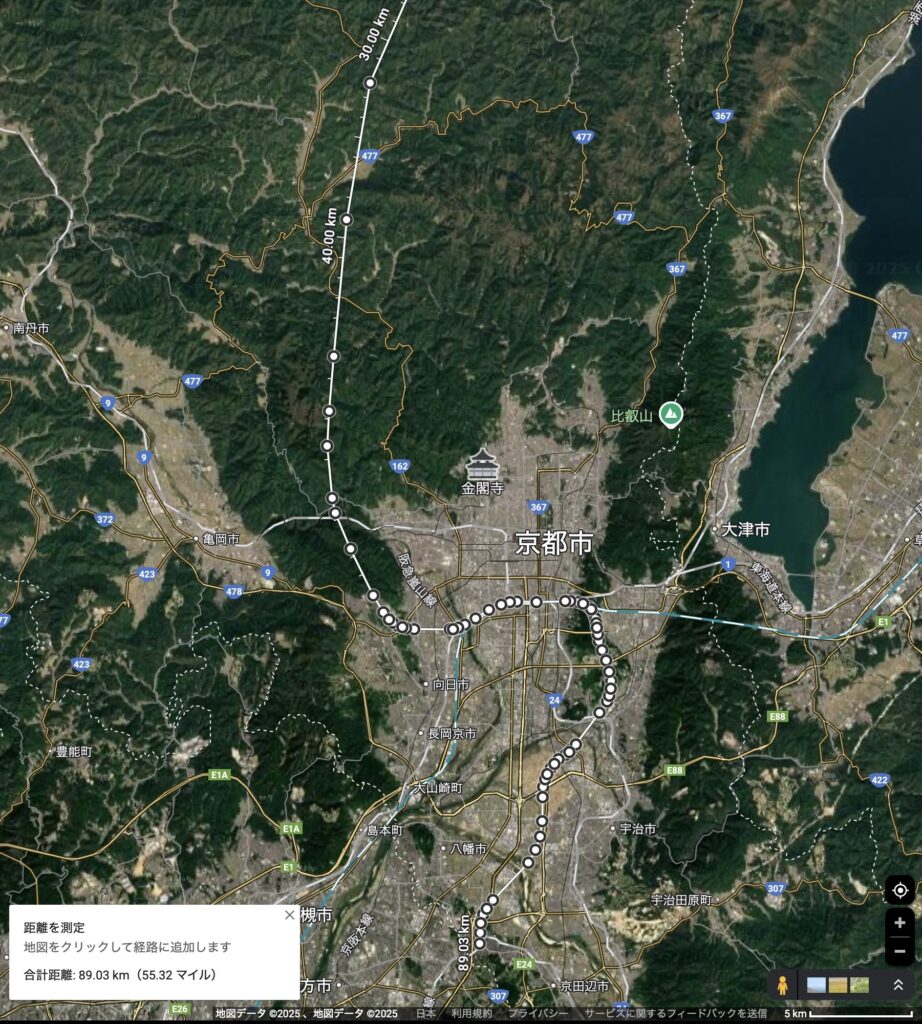

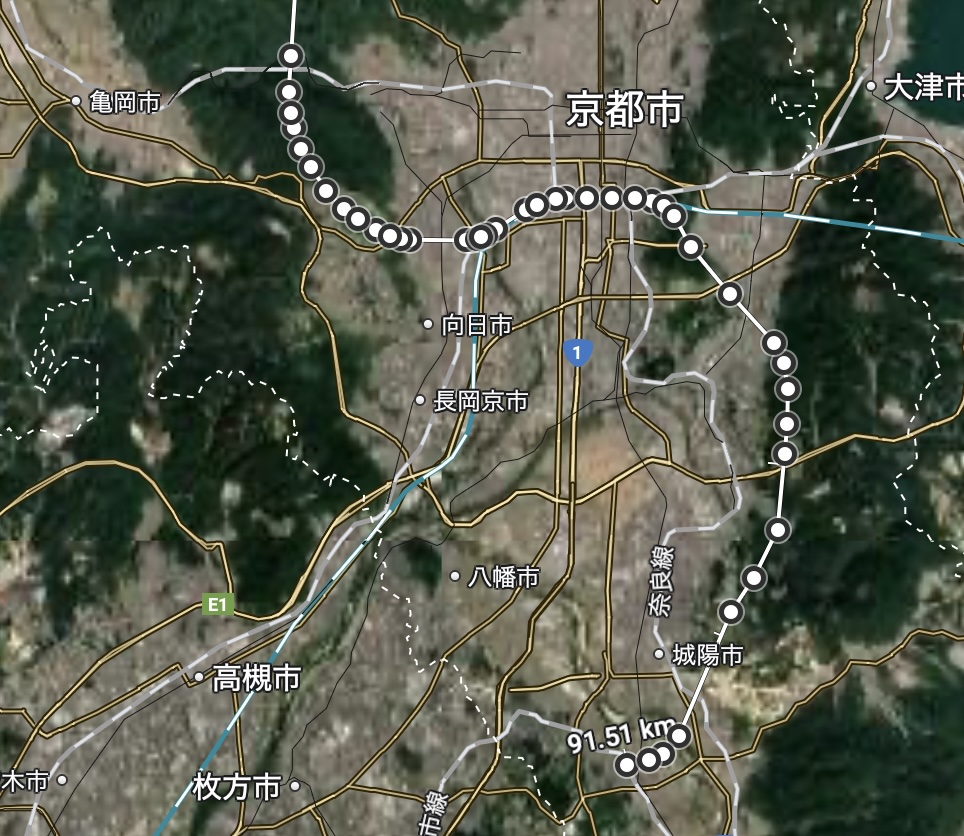

既設の北陸新幹線の駅間距離は平均20kmくらいなのだが,小浜-京都間は60kmくらいになりそうである.平均駅間の3倍くらいだが,ほぼトンネルだけで駅設置予定はない.無理やり駅を設置しても山間部で誰も使わない.「そんな区間に金出せるか!」という主張は一理ある.

これまでの費用負担は「20-30kmほどの建設費負担に対して1駅ゲット」が暗黙の了解だったわけだ.高崎-軽井沢間約45kmの途中に半ば無理やり安中榛名駅が建設されたのも,この暗黙の了解に基づくわけだ.

ところが,小浜ー京都駅間60kmは半ば無理矢理にも駅が・・・設置できそうもない.あるのは山地のみ.

実は別の整備新幹線でも「無理矢理にも駅が・・・設置できそうもない」区間は存在している.それは「奥津軽いまべつ-木古内間」つまり津軽海峡区間(トンネル約54kmを含む約88kmの海峡線)である.北海道新幹線は国と地方の負担で建設されており,地方とは北海道と青森県であるが,青函トンネルの建設費を北海道と青森が出したかというと・・・出していない.

青函トンネルの建設は新幹線建設とは別メニューで建設されており,地方負担分は無く,(国鉄の清算によって結果的に)国費によって建設されている.

整備新幹線の地方負担のルールは変更すべきではないという意見があることは承知しているが,メリットのない負担は不合理でもあるので,「駅の設置できない長大区間については全額国費」という新しい整備スキームが検討されてもいいのではないかと思う.(あと,やたらと工事費の高い区間の費用負担の平準化のスキームも)

#最近,この手の話をすると「コイツは間違っている!成敗せねば」的な人が出てくるんだが,そういう人の主張はほぼFAQに含まれており,話が平行線で時間の無駄なので,電話とかかけてこないでね.新聞記事の感想は新聞社へ.

Views Today : 141

Views Today : 141 Views Last 7 days : 2803

Views Last 7 days : 2803 Views Last 30 days : 12477

Views Last 30 days : 12477