リニア新幹線が整備される理由は,東海道新幹線だけに頼っていると南海トラフの地震で東西間交通が途絶すると困るから,ということになっている.資金の制約から,とりあえず2027年までに東京-名古屋間を開業,というのは今やよく知られているお話し.

一方,その先の大阪までについては,これまた資金の問題から2045年開業予定ということになっている.

ところで,「2020年,東京オリンピックばんざーい」によってすっかり影の薄くなった南海トラフ地震であるが,その発生確率は30年内に70%だとか80%だとか言われている.オリンピック開催が決まったからと言って,発生を数年待ってくれる,なんてことはあり得ない.そういえば,2011年の東北の地震が発生するまでは,次の南海・東南海地震は2035年頃,とか良くいわれてなかったっけ?

実際の発生時期は神のみぞ知る世界であるが,もっとも危惧される事態は,ほんとに2035年頃に南海トラフ大地震が起こってしまうことである.つまり,リニアが名古屋暫定開業状態で,北陸新幹線も大阪まで達していない状態である.

リニア自体はこれから建設される構造物なので,対災害については細心の注意を以て設計され建設されるが,問題なのは東海道新幹線である.補修工事が既に現時点で開始されているとは言え,静岡県下の震度7地帯,愛知県下の震度6地帯を長距離にわたって通過するので,東からリニアで名古屋まで到達できても,その先の西に行くすべがない,という事態が生じうる.

北陸新幹線も中途半端な位置で建設が止まっていたとすると,東西間移動に北陸新幹線と在来線を乗り継がなければならなくなったりで,不便この上ない.

さらに関西とってもっと悲劇なのは,この事態でリニアの西進が大幅に遅れる可能性がある.大地震が発生して東海道新幹線が途絶した場合,誰が復旧させるかというと・・・もしかしたら鉄道会社は「国の災害復旧費用で」と考えているかもしれないが,最大200兆円の被害である.国は各種の復旧工事と支援でカネが無くなるであろう.そうすると「余力があるなら新幹線の復旧は鉄道会社の自力で・・・」という話になりかねない.その東海道新幹線の復旧費用の財源はというと,元々はリニアの関西延伸に使うはずだった資金を転用ということになるだろう.

かくして,2045年リニア全線開通は大幅延期,というシナリオが発生しないでも無い.北陸新幹線を早期全通させるか,リニアを早期全通させるかしない限り,ありそうな事態だと思うのは私だけだろうか.最悪の事態は最悪のタイミングでやってくる・・・かも.

「プロジェクト」タグアーカイブ

完成したのに未使用の超高級インフラ

普通なら,会計検査院がすっ飛んできて大目玉ということになりそうな話のはずだが,完成したのに使っていない超高級インフラが存在する.

それが,これ.

そう,瀬戸大橋.えっ,もう二十数年前には使われはじめてるってか? よーく見てみよう.

わからない? じゃぁ,これは?

線路の左側(外側)の空間が妙に広い.おまけに台座のようなものも見える.つまり,「新幹線用地」(というか新幹線用空間).せっかく確保した新幹線用の空間である.使わないのはもったいない.16両フル編成がすれ違えるだけの荷重設計がなされており,その分,橋自体もゴツくなっている.なのに,使われていない.

何がもったいないかって言うと,せっかくつくったのに,使われずに放置されているインフラほどもったいないものは無い.

意味が分からない人は,明日,かーちゃんが作った食事に手を付けずに捨てたり,他のものを食べたりして見ろよ.身にしみて分かるぞぉ.

おまけ.上の写真は珍しいレールの継ぎ目である.橋の伸縮に合わせて,レールも伸縮する仕掛けである.ここ以外では,広電の「天満橋」で見たっけな.

おまけ.上の写真は珍しいレールの継ぎ目である.橋の伸縮に合わせて,レールも伸縮する仕掛けである.ここ以外では,広電の「天満橋」で見たっけな.

#まだ旅立ってないので,これは「自動投稿」ではありません.

AMBASSADOR BRIDGEと川底トンネル

EUROSTAR(今はなきWATERLOO INTERNATIONAL駅)

かつては英国と欧州大陸を結ぶ特急列車はWaterloo International駅から出発していた.

この駅から海峡トンネルの入り口までは,第三軌条式の在来線をゴトゴトと走るので,超絶遅く,車内にまわってきたアンケートに「遅すぎ〜」と書いた記憶がある.

Waterloo International駅で「出国手続」をして列車に乗って,ベルギーなりフランスなりに行くと,降車駅で再び「入国手続」があって,汽車のマーク入りの日付スタンプを押してくれた.

今は,「遅すぎ〜」の在来線ではなくて300km/h運転対応の高速新線が英国内でも開通し,St.Pancras駅発着になっている,出入国も英国で出発する段階で「出入国手続」を1度するだけである.

このタイプの電車も間もなく置き換えが始まり,いずれはドイツのICEタイプの電車になるようである.

リニア大阪開通で神戸が京都と似たような条件になる件

リニアが大阪まで開通するにあたって,京都が危機感を覚えている状況にあるが,もし原案のままだと東京(品川)から京都へはこう変わる.

- 現在:品川→(のぞみ)→京都,134分,乗換0

- リニア:品川→(リニア)→名古屋,40分

乗換10分

名古屋→(のぞみ?)→京都,35分,計85分,乗換1回- つまり,時間は-49分で乗換が+1回

実は,大阪までリニアができると似たような状況になるのが神戸である.新神戸基準では・・・

- 現在:品川→(のぞみ)→新神戸,161分,乗換0回

- リニア:品川→(リニア)→新大阪,67分

乗換10分

新大阪→(新幹線)→新神戸,13分,計90分,乗換1回- つまり,時間は-71分で乗換が+1回

三ノ宮基準では・・・

- 現在:品川→(のぞみ)→新神戸,161分

乗換10分

新神戸→(地下鉄)→三ノ宮,3分,計174分,乗換1回 - リニア:品川→(リニア)→新大阪,67分

乗換10分

新大阪→(新快速)→三ノ宮,26分,計103分,乗換1回- つまり,時間は-71分で乗換が±0回

京都は所要時間が短くなるけど,乗換が増えてイマイチなのに対して,神戸は元々乗換があるので,時間短縮の効果がそのまま享受できて,結果としてリニアが原案のまま開業すると京都と神戸の,東京方面から見た相対的な位置関係がほとんど同じようになる(新神戸の場合).今は30分の差がある.

武豊線電化工事中(ぱっと見,ほとんど終了)

武豊(たけとよ)線は,東海道線の愛知県下の大府駅から分岐し,知多半島の武豊までの20km弱の路線.中部国際空港開港時にはアクセス線にしようかという話もあったが,延伸が必要だったため,お流れ.

上に「大府駅から分岐し」と書いたが,これは正確な表現では無い.実は名古屋近辺の東海道本線を建設する際,知多半島に資材を陸揚げして武豊線で運搬したので,東海道本線よりも先に建設されたという歴史のある路線である.したがって,「大府駅から分岐し」たのではなくて,武豊から北に延びる線路の途中にあった大府駅に東から来た路線が接続されたといった方が実態に近い.

さて,大府駅停車中の列車であるが,左右どちらが武豊線だろうか?

正解は,右が電車で左が汽車である.つまり,左が武豊線の列車.どう見ても両者の区別が付かない.近年沿線の住宅等の開発が進み,名古屋までの直通客が増えたので都市近郊線として電化することになった模様.

電化開業は2015年春らしいが,すでに大府駅を出ると架線が張られている.

信号機にも電車の電力用の電流と信号機用の電流を分けて通すための装置が付けられている.(でも,自動信号化はしないように見える)

全線30分あまりなので,15分毎に列車交換する.

架線は上側に電力供給を兼ねた太い線,下がパンタグラフと擦れ合う細い線.最近,首都圏や近畿圏で時折見かけるようになったタイプである.

変電所も設置されており,架線と結線されている.もうすぐ試運転始まるかな?

消費税不況(って,前から分かってたよね)

本職の経済学学者に叱られるくらいかなり簡単に書くと,消費税率が上がると,経済活動量が下がるので,A<0

- (経済活動量)=A×(消費税率)+B ・・・[1]

税収は経済活動量が多くて,消費税率が大きいほど大きくなるので,C>0であり・・・

- (税収)=C×(経済活動量)×(消費税率) ・・・[2]

両式から(経済活動量)を消去すると・・・

- (税収)=C×{A×(消費税率)+B}×(消費税率) ・・・[3]

つまり,税収は消費税率の二次関数で,A<0,C>0なので,AC<0,すなわち上に凸(釣り鐘型)である.

- (税収)=AC×(消費税率)^2+BC×(消費税率) ・・・[4]

あとは高校1年生でもグラフが書ける.どういうことかというと,税収を最大にしたいのなら最適な税率が存在して,それ以上の税率だとかえって税収が下がるというわけである.今回,5%→8%にして,概ね3%税率が上がったが,もしも経済活動量が概ね-3%よりもさらに低迷すると,税収そのものも下がる.そのあたりが今回の増税の評価の目安であるとともに,次の増税の是非の目安である.(詳しくは本職のどなたか,よろしく)

税率を上げて社会構造を変化させたいのか,それとも税収を大きくしたいのか,目的をはっきりさせたほうがよさそう.

#追伸: 年率換算前年同期比経済成長率が-6.8%らしいが,最適税率超えてるのかも.少なくとも,税収は「減収」だよね.これじゃぁ「借金返済」からはかえって遠のいたよね.増税による増収については失敗では? 増収か減収かについて,誰もコメントしないのは何故??

北陸新幹線のルートの話(並行在来線の定義って何?)

新幹線を新たに建設しようとすると,しばしば問題になるのが「並行在来線」である.ところが,この並行在来線,定義がイマイチはっきりしないのでどの路線が該当するのか議論になりことが少なくない.

国土交通省のサイトには,こう書いてある.

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000041.html

- 並行在来線とは、整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道のことです。 整備新幹線に加えて並行在来線を経営することは営業主体であるJRにとって過重な負担となる場合があるため、沿線全ての道府県及び市町村から同意を得た上で、整備新幹線の開業時に経営分離されることとなっています。

建設する新幹線が,在来線の真横にある場合で,しかも新幹線化されるであろう特急列車がそこをまさに走っている場合には特段異論は出にくい.ところが,在来線と新幹線が離れていたり,新幹線の横に在来線はあるのだが,新幹線化される特急列車がそこを走っていなかったりすると揉め事の原因になる.

上の文章をよく読むと,在来線の経営分離をする理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.島の三社はともかく,本州三社は株式を全て民間に放出しているので,今やこのような配慮は過保護じゃないかと個人的には思っているのだが,とにかく理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.加えて,公費建設するのに最初から特定の完全民間株式会社に対して経営権を保証しているのにも違和感があるし,新幹線開業後の新幹線の線路のリース料も「受益の範囲内」に設定されて,完全民営会社に利益を確約しているのも違和感がある.

さて,どんな場合に「JRにとって過重な負担となる場合がある」かというと,ほとんどの在来線では特急列車の収益で路線を維持し,その路線上を普通列車や貨物列車を通しているような資金構造になっているので,特急が走らなくなると収益源を失って「JRにとって過重な負担となる場合がある」というわけである.

とすると,並行在来線の定義は上に書いてある「整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道」というよりは, ”新幹線の開業によって特急列車が走らなくなる在来線” と書いた方がより正確である.

例えば北陸新幹線は,敦賀まで工事中,その先はルート案が複数あって確定していないが,どのルートになろうとも終点が大阪である限りかならず発生するのは「湖西線の並行在来線問題」であり,滋賀県は必ずその問題に巻き込まれる.ただし,並行在来線については「経営分離」と書いてあるだけで,在来線の直接の沿線が全てを負担しなければならないとは書いていないことに留意する必要がある.要は,正しく受益者負担を考えるべし,ということである.以外と”忘れている主体”も利益を得ていることがある(しかも確約されてたりして).

#もっともそれ以前にいつも感じるのだが,財政力の弱い地方部での新幹線整備は地元負担がいろいろあり,国土軸付近ではほとんど地元負担がないのは不公平じゃないの,と感じる.

北陸新幹線のルートの話(リニア新幹線との関係編)

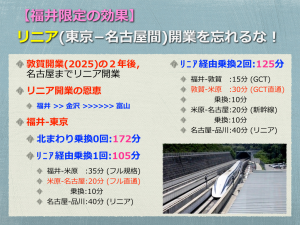

北陸新幹線が金沢までできるのは,もうすぐ.その先,福井県下の敦賀までは公式には2025年完成予定で,現在もっと早くできないかといろいろ案が練られている.

ところで,公式開業予定の2025年というと,リニアの名古屋開業予定の2027年とほとんど同じである.北陸新幹線の敦賀開業が前倒しになっても,せいぜい数年なので北陸新幹線はリニアが少なくとも名古屋まで来ていることを前提に計画するのが適当である.(・・・が,そんな議論はあまり聞いたことがないのが残念なところ.)

ほぼ福井限定のお話しであるが,福井から金沢,富山をまわって東京までは約3時間弱ということになっている.

じゃぁ,リニアができるとどうなるだろう.もしも,北陸新幹線が米原に接続されて,北陸新幹線から名古屋まで直通列車が運転されたら,福井から名古屋まで1時間弱,そうすると,東京まではリニア経由で2時間を切る.

北陸新幹線の接続が米原でなくても(いや,敦賀から先が建設されていなくとも),フリーゲージトレイン(GCT)が米原まで運転されて,米原と名古屋の2回乗換を要したとしても2時間ちょっと.3時間近くになることはない.

わかるかな?

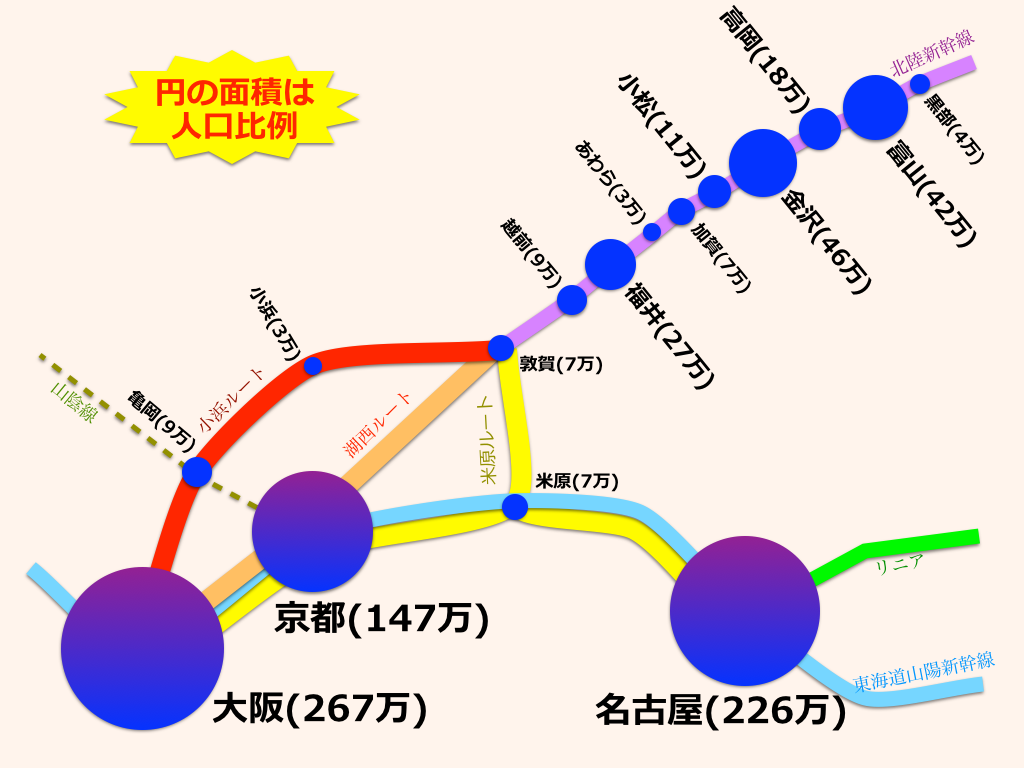

北陸新幹線のルートの話(3案比較編)

北陸新幹線の敦賀から先のルートについて,このルートはどうとかこうとか,関連する鉄道会社の協力が得られるかどうかとか,いろいろな意見がある.建設費と通過するのに必要な時間とかが表になって示されていることもある(・・・その表の「元祖」を探ってゆくと自分のところに戻ってきたりすることもあるのだが・・・).

ところで,意外と忘れているのが沿線人口分布である.沿線人口が多ければ交流人口が多く,北陸新幹線の利用客が多くなって,このプロジェクトが成功しやすい.航空機と違って,終点だけ気にしていればよいというわけではないのが新幹線である.

簡単に言うと,原案である小浜ルートは敦賀から先にあるのは大阪のみ,湖西線沿いに建設すると言われる湖西ルートは京都と大阪,実質的には北陸・中京新幹線になる米原ルートは京都と大阪と名古屋であり,名古屋の先には40分で東京がある.

北陸新幹線の線路が欲しいのか,それとも,その線路を使って多くの客に使って欲しいのか,どっちが大事か,よーく考えてみよう.

なお,高度経済成長の頃と違って,沿線に人口や産業が純増として張り付くご時世ではないことにも気をつけよう.

Views Today : 394

Views Today : 394 Views Last 7 days : 3567

Views Last 7 days : 3567 Views Last 30 days : 12545

Views Last 30 days : 12545