このお話.

北陸新幹線で未着工となっている福井県・敦賀以西の3ルート案をめぐり、滋賀県は28日、県の独自試算と国土交通省が公表した試算との相違点についての分析をまとめた。利…

情報源: 異なる試算結果のなぜ? 滋賀「米原ルート」国「小浜京都ルート」…北陸新幹線敦賀以西ルート(1/2ページ) – 産経WEST

交通計画する人にはほとんど疑問に思わない話でも,一般の人には難解かも.

「(滋賀県は)米原ルートについて、米原駅での乗り換え時間を県が5分と計算したのに対し、国交省は15分としていた。」

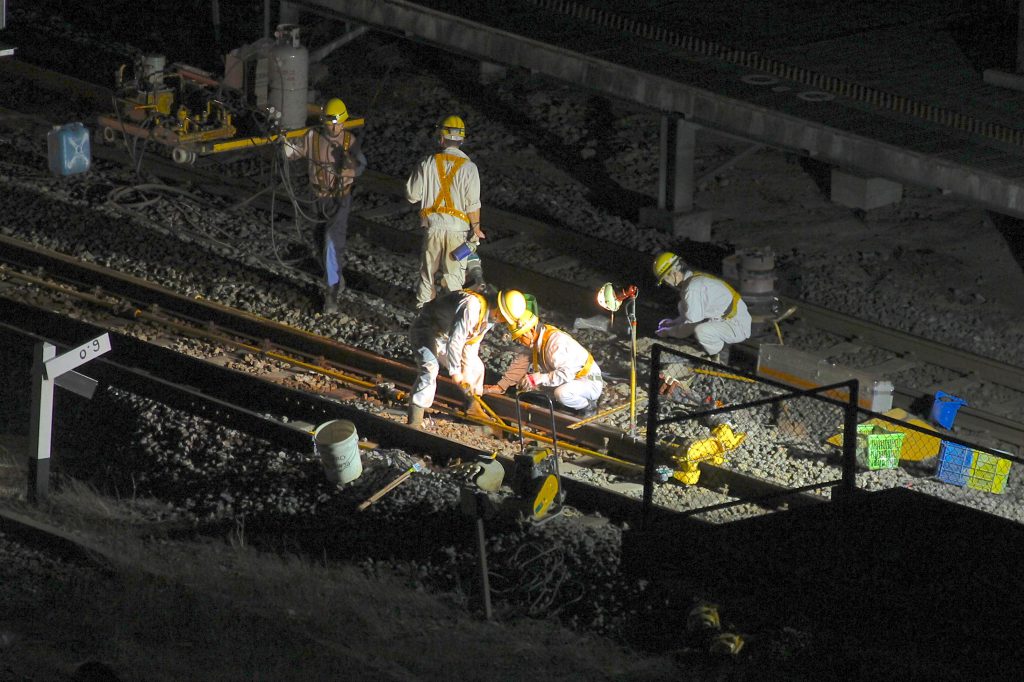

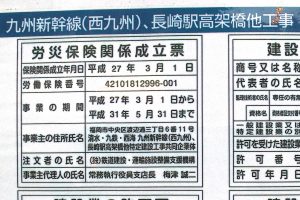

5分というのはラッチ(中間改札)無しでホーム対面の乗換でダイヤが綿密に調整されている場合だとこの程度.確か,九州新幹線の暫定開業時の新八代がこの程度だったかと思う.実際の東海道新幹線のラッチ経由在来線乗り継ぎの駅は7-10分程度を最低限の時間に設定している例が多い.

15分というのは跨線橋を渡ったりする可能性あり,プラス,乗り継ぎのダイヤ調整が完全ではない可能性を考慮するとこの程度かと思う.現状の「しらさぎ」と東海道新幹線の乗り継ぎがこの程度であったかと思う.

どっちが良いかというと,どっちもあり得る.JR会社間の協力次第.現状の雰囲気だと後者になる可能性が高いかな.

「(滋賀)県はいずれのルートも敦賀駅に止まる想定だが、国交省は止まらないと想定」

これも,どっちもあり得る.現状のサンダーバードですら,敦賀停車のものとそうでないものとがある.

「(滋賀県は)列車の速度を県が時速約165キロとしたのに対し、国交省は時速約200キロで試算」

これも,どっちもあり得る.前者は最近建設された新幹線の全駅停車列車ではありそうな値.後者は速達便でよく使う値.

ということで,「じゃぁ,試算結果はどう使えば良いの?」ということになると思うが,今回は「整備計画線」という路線なので,大阪まで建設する(新幹線で結ぶ)こと自体は決まっているため,ルート間の優劣を見るのが試算の重要目的になる.試算結果の数値の絶対値自体は参考情報であり,おそらく現実に開業した場合はどちらの数字でもない.

じゃぁ,どの数字を見ながら優劣を考えるのが適切かというと,それは整備の目的による,ということになる.

お金がないのでとにかく効率重視で整備したいのなら「B/C」の順序.整備の効果の大きさ重視で整備したいのなら「B-C」の順序.特定の地域の開発をねらっているのなら,その特定地域に関する「B」の大きさの順序.とにかく早期開業したいのなら,BやCではなくて工期の数字.

さて,いろいろ議論はあっても良いのだが,北陸新幹線て何のために建設するんだったっけ? 実はそのことを忘れている人が多いので,議論が迷走しているように思える.目的がはっきりすれば,自ずと答えは見えてくる.

#交通計画の授業で学生にこういって説明する.目の前に渋滞している道路があって困っているとしよう.これをなんとかしたい.いろいろ検討した結果ベストな案だといって出てきたのが「これが最も大もうけできる案」だったらどうする? 思わず「いやいやいや,で,その案で渋滞解消するの?」と聞きたくなるだろ? っってね.

Views Today : 286

Views Today : 286 Views Last 7 days : 2948

Views Last 7 days : 2948 Views Last 30 days : 12622

Views Last 30 days : 12622