GCT (= Gauge Changeable Train)というか,FGT (Free Gauge Train) というか,新幹線の広めの軌道と在来線の狭めの軌道を直通運転できる電車の開発が始まって,かなり経過した.

乗ったことはないのだが,実物の初代試験車両はある鉄道車両製造工場で見かけたことがある.写真は…許可が下りなかったので,無い.最新型の試験車両についても,台車だけは別の鉄道車両製造工場で見かけたが,やはり写真は…許可が下りなかったので,無い.

さて,この軌間可変電車であるが,スペインでは営業用車両として走っているにもかかわらず,日本ではなかなか営業車として登場しないのは,1つにはスペインの場合は広軌(1668mm)と標準軌(1435mm)であるのに対し,日本の場合は標準軌(1435mm)と狭軌(1067mm)であり,サイズが小さくて実現しにくいことと,もう一つは日本の軌道,特に在来線の軌道があまり重い電車が高速運転することに耐えられないからであるようだ.

試験車が試運転した路線では,日々の軌道の保守が面倒で・・・という話はネットの噂話かと思っていたら,かなり信頼できる筋からも同じ話を聞いたので,やはり本当のようである.(逆に,重量級高速貨物列車が多数走っている路線なら,さほど問題ないということか?)

ところで,台車が重いとか軽いとかいうお話しでは,最近,こんな製品が開発されつつあるようだ.

まだ営業車を使っての試験段階のようだが,熊本電鉄の電車が履いている川崎重工性のefWINGという台車は炭素繊維強化プラスチック製で,軽いらしい.素人の浅はかな考えでは,この軽い素材と構造が,例の重くて困っている台車に応用されるようになれば,「日々の軌道の保守が面倒で」という軌間可変電車の欠点が克服されるのかなぁと.

新幹線で製品化するには大変かもしれないので,まずは都市鉄道の軌間可変台車にして,近鉄の京都駅から吉野行きとか,阪急電車を関空まで乗り入れるとかやってみるといいかも.

「新幹線」タグアーカイブ

しおかぜ9号松山行き,本日の最終便です(えっ!?)

これを書いているのは9日土曜日.手元にあるのは,岡山駅12:35発のしおかぜ11号の切符.台風接近中.

岡山で乗り継ぐべく,山陽新幹線乗車中に不安になってJR四国のサイトを見ると・・・朝の段階では「12:35発のしおかぜ11号まで運転」とあったのが知らぬ間に「11:34発のしおかぜ9号まで運転」に変わっているではないか.えっ,台風で運休?

今なら間に合う,予定よりも早めののぞみ号に乗れば,岡山駅で4分乗換.隣の親子も4分乗換とか言っている.

そして,・・・何とか間に合った.ただいま,しおかぜ9号松山行き,本日の最終便の中.席が無いので「乗務員室」と書かれたデッキのイスを確保.

紫雲丸事故などをきっかけに瀬戸大橋が本州と四国の間に架けられ,昔に比べれば「海外」感は少なくなったが,こういった異常時には「海外」を実感させられる.橋よりはトンネルの方が(景色はイマイチだが)輸送の安定度は大きいと感じた日であった.

北陸新幹線のルートの話(並行在来線の定義って何?)

新幹線を新たに建設しようとすると,しばしば問題になるのが「並行在来線」である.ところが,この並行在来線,定義がイマイチはっきりしないのでどの路線が該当するのか議論になりことが少なくない.

国土交通省のサイトには,こう書いてある.

http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000041.html

- 並行在来線とは、整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道のことです。 整備新幹線に加えて並行在来線を経営することは営業主体であるJRにとって過重な負担となる場合があるため、沿線全ての道府県及び市町村から同意を得た上で、整備新幹線の開業時に経営分離されることとなっています。

建設する新幹線が,在来線の真横にある場合で,しかも新幹線化されるであろう特急列車がそこをまさに走っている場合には特段異論は出にくい.ところが,在来線と新幹線が離れていたり,新幹線の横に在来線はあるのだが,新幹線化される特急列車がそこを走っていなかったりすると揉め事の原因になる.

上の文章をよく読むと,在来線の経営分離をする理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.島の三社はともかく,本州三社は株式を全て民間に放出しているので,今やこのような配慮は過保護じゃないかと個人的には思っているのだが,とにかく理由は「JRにとって過重な負担となる場合がある」である.加えて,公費建設するのに最初から特定の完全民間株式会社に対して経営権を保証しているのにも違和感があるし,新幹線開業後の新幹線の線路のリース料も「受益の範囲内」に設定されて,完全民営会社に利益を確約しているのも違和感がある.

さて,どんな場合に「JRにとって過重な負担となる場合がある」かというと,ほとんどの在来線では特急列車の収益で路線を維持し,その路線上を普通列車や貨物列車を通しているような資金構造になっているので,特急が走らなくなると収益源を失って「JRにとって過重な負担となる場合がある」というわけである.

とすると,並行在来線の定義は上に書いてある「整備新幹線区間を並行する形で運行する在来線鉄道」というよりは, ”新幹線の開業によって特急列車が走らなくなる在来線” と書いた方がより正確である.

例えば北陸新幹線は,敦賀まで工事中,その先はルート案が複数あって確定していないが,どのルートになろうとも終点が大阪である限りかならず発生するのは「湖西線の並行在来線問題」であり,滋賀県は必ずその問題に巻き込まれる.ただし,並行在来線については「経営分離」と書いてあるだけで,在来線の直接の沿線が全てを負担しなければならないとは書いていないことに留意する必要がある.要は,正しく受益者負担を考えるべし,ということである.以外と”忘れている主体”も利益を得ていることがある(しかも確約されてたりして).

#もっともそれ以前にいつも感じるのだが,財政力の弱い地方部での新幹線整備は地元負担がいろいろあり,国土軸付近ではほとんど地元負担がないのは不公平じゃないの,と感じる.

北陸新幹線のルートの話(リニア新幹線との関係編)

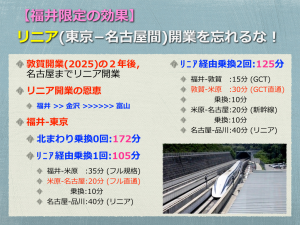

北陸新幹線が金沢までできるのは,もうすぐ.その先,福井県下の敦賀までは公式には2025年完成予定で,現在もっと早くできないかといろいろ案が練られている.

ところで,公式開業予定の2025年というと,リニアの名古屋開業予定の2027年とほとんど同じである.北陸新幹線の敦賀開業が前倒しになっても,せいぜい数年なので北陸新幹線はリニアが少なくとも名古屋まで来ていることを前提に計画するのが適当である.(・・・が,そんな議論はあまり聞いたことがないのが残念なところ.)

ほぼ福井限定のお話しであるが,福井から金沢,富山をまわって東京までは約3時間弱ということになっている.

じゃぁ,リニアができるとどうなるだろう.もしも,北陸新幹線が米原に接続されて,北陸新幹線から名古屋まで直通列車が運転されたら,福井から名古屋まで1時間弱,そうすると,東京まではリニア経由で2時間を切る.

北陸新幹線の接続が米原でなくても(いや,敦賀から先が建設されていなくとも),フリーゲージトレイン(GCT)が米原まで運転されて,米原と名古屋の2回乗換を要したとしても2時間ちょっと.3時間近くになることはない.

わかるかな?

北陸新幹線のルートの話(3案比較編)

北陸新幹線の敦賀から先のルートについて,このルートはどうとかこうとか,関連する鉄道会社の協力が得られるかどうかとか,いろいろな意見がある.建設費と通過するのに必要な時間とかが表になって示されていることもある(・・・その表の「元祖」を探ってゆくと自分のところに戻ってきたりすることもあるのだが・・・).

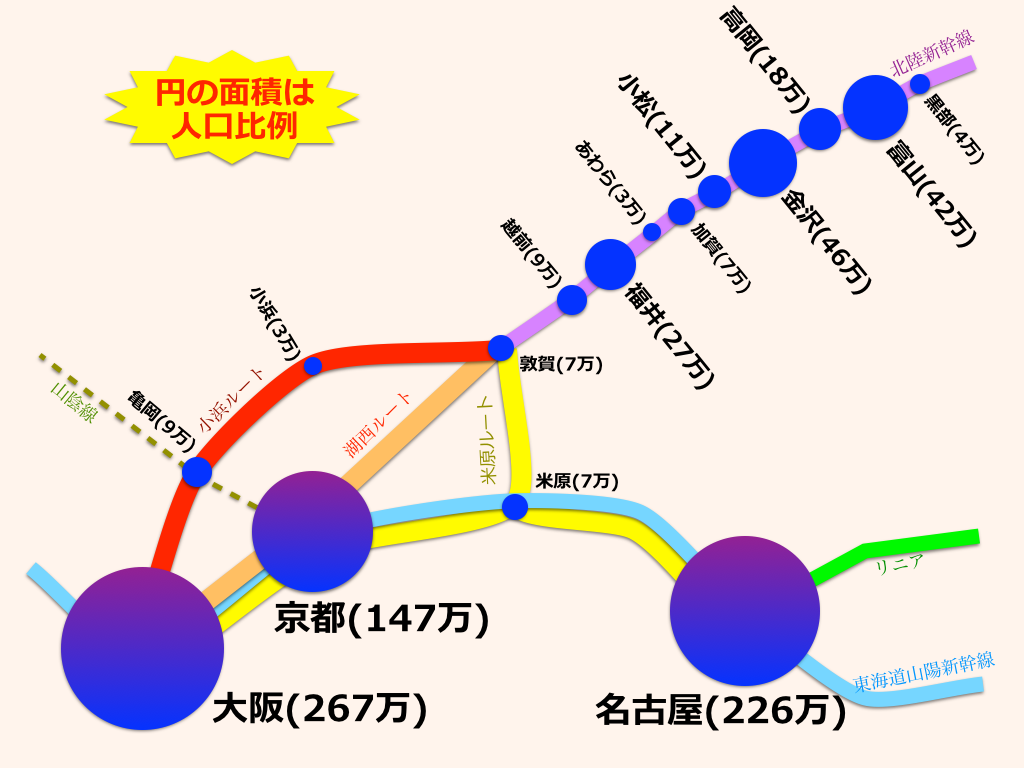

ところで,意外と忘れているのが沿線人口分布である.沿線人口が多ければ交流人口が多く,北陸新幹線の利用客が多くなって,このプロジェクトが成功しやすい.航空機と違って,終点だけ気にしていればよいというわけではないのが新幹線である.

簡単に言うと,原案である小浜ルートは敦賀から先にあるのは大阪のみ,湖西線沿いに建設すると言われる湖西ルートは京都と大阪,実質的には北陸・中京新幹線になる米原ルートは京都と大阪と名古屋であり,名古屋の先には40分で東京がある.

北陸新幹線の線路が欲しいのか,それとも,その線路を使って多くの客に使って欲しいのか,どっちが大事か,よーく考えてみよう.

なお,高度経済成長の頃と違って,沿線に人口や産業が純増として張り付くご時世ではないことにも気をつけよう.

国土強靱化における幹線鉄道網最大のネック

最近の国土整備の方向性として「国土強靱化」とか「国家のリスクマネジメント」などといったキーワードが聞かれるようになってきているが,日本の幹線鉄道網については,40年前の計画から基本構想が更新されておらず,この図の路線を建設費の目処が付いた順に着工しているに過ぎない.

時々,”建設の新しいスキーム”などと称しているが,単なる資金計画である.民間が出資する場合も同じ.この図が金科玉条になってしまっている(40年前の国土整備方針なのに).

どこがネックかというと,実は「大阪」である.東海道山陽新幹線も,リニア新幹線も,北陸新幹線も山陰新幹線も四国新幹線も「大阪」が結節点になっており,ここが機能不全になると幹線鉄道網を使っての東西往来が出来なくなる.それ以外にも「東京」「名古屋」は要注意箇所であるが,それでも一応迂回ルートは存在している.

困ったことに,「大阪」は(事実上新大阪駅になるのだが)大津波時には新大阪駅は浸水被害の可能性が指摘されている.高架なら大丈夫かって? 浸水するような状況だと,鉄道を支える各種機器類や電源供給等に支障が出て,線路が無事でも機能不全に陥る可能性がある.「名駅」も津波はともかく(水害のイメージがあり)地元民は眉をひそめて大丈夫かと必ず言うし,「品川」はそもそも海岸地帯で埋め立て地である.

もちろん,この図は(いつ出来るかわからないレベルの)完成予想図であるが,在来線特急であっても事情はほとんど同じである.山陰本線は京都から分岐していると思ったあなた,あなたの頭の中の路線図は古い.京都から鳥取に向かう特急は,大阪経由の「はくと」であり,「特急あさしお」は今や昔である.

山陰新幹線を敦賀発着に,などという意見もあるかもしれないが,それがいいのかどうかはともかく,昔の「列島改造論」ベースの全体構想は,早急に見直す必要がある.

ちなみに,国土強靱化政策大綱には,「PDCA サイクルの徹底 」という項目が基本的な考え方として登場する.新幹線をはじめとする幹線鉄道もこの国土強靱化の取り扱い範疇であるが,例のごとく何もしないのかなぁ.

東海道新幹線の能力

日本で最も輸送能力が高い幹線鉄道は,言うまでも無いが東海道新幹線である.1編成16両で,1300人以上の座席定員がある.

さて,東海道新幹線の運転可能本数は,以前は4分間隔の毎時15本であったが,これは東京駅の処理能力,もっと厳密に言うと,東京駅のすぐ横浜側の分岐器の能力に依るところが大きかった.他の駅が駅構内への進入速度が70キロで設計されているのに対し,ここの分岐器だけが60キロ制限になっており,列車が構内に入りきるのに他の駅よりも時間がかかったからと思われる.東京駅付近での列車の最小運転間隔は3.75分であったが,新大阪駅付近ではそれよりも短かったようである.新幹線の列車検知はレールに特殊な電流を流して検知する方法(軌道回路)が原則だが,東京駅および一部の駅には光学式の装置が併設されており,列車の進入完了の検知精度を向上させているのではないかと思われる.

写真の右上の小箱が光学式の検知器,左側の箱2つが軌道回路用の装置.(東京駅)

2006年からは保安装置がデジタル化されて,ガクンガクンと何度も急なブレーキをかける方式から滑らかにブレーキをかける方式に改良されるとともに,運転間隔が3分間隔以下になっており,京都駅や名古屋駅ではピーク時間帯には時刻表上であるが,2分間隔で列車が雁行することもある.米原や岐阜羽島などで各停タイプの列車がのぞみ号にゴボウ抜きされる場合の運転間隔も,実測すると2分台になっている.

2006年からは保安装置がデジタル化されて,ガクンガクンと何度も急なブレーキをかける方式から滑らかにブレーキをかける方式に改良されるとともに,運転間隔が3分間隔以下になっており,京都駅や名古屋駅ではピーク時間帯には時刻表上であるが,2分間隔で列車が雁行することもある.米原や岐阜羽島などで各停タイプの列車がのぞみ号にゴボウ抜きされる場合の運転間隔も,実測すると2分台になっている.

東海道新幹線には,まだ潜在能力がありそうである.

東北新幹線西側のナゾの空間(いろいろ妄想編)

東北新幹線の埼玉県内,大宮から南については,線路に沿って西側に今なお「鉄道用地」が残っている.環境のための緩衝地なら,地元に引き渡しても良さそうなものだが「鉄道用地」なのである.

前回のお散歩は「中浦和」駅で終わったが,googleの航空写真によるとこのような空間はさらに南にも続き,「武蔵浦和」駅を超えて南下し,「北戸田」も超えて「戸田公園」までは空間が確認できる.

今さら住宅地に高架橋を建設して新幹線を通すのは難しそうだが,既に用地があるのでオープンカット工法で地下線をつくるのならさほど難しくは無さそうである.これなら速度向上も期待できる.戸田公園からは概ね国道17号に沿って南下すれば池袋は近く,さらに5kmほど南下すれば新宿副都心に到達できる.大宮-戸田公園間約13kmは安いオープンカットで150億/kmとすると1950億円ほど.残り15kmほどをシールドなどでつくって250億/kmとして3750億円,新宿地下駅が2000億円として計7700億円ほどで新宿への新幹線支線が出来上がるかな.

そのまま南進すれば品川に達するが,線路に沿って10kmほど,250億/kmとして2500億円,品川新駅が2000億円として計4500億円ほど.ここまで到達できればリニアへの乗換が便利そう.総計38kmで1兆2000億円ほどかかるか.(かなりどんぶり勘定)

工期10年ほどとすると,オリンピックには間に合わないが,2027年のリニア開業には間に合うかも.(資金的なことを考えても)

東北新幹線西側のナゾの空間(歩いてみた編)

東北新幹線を東京から乗って北上すると,進路右側に埼京線が併走する区間があるが,同時に進路左側には未利用地がしばらく続く.簡素な建物が建っている箇所もあるが,高度な土地利用が求められる首都圏にしては,もったいない土地のようにも見える.元々,東北・上越新幹線は大宮以南は大宮以北10km程と同様に複々線として建設され,新宿にもターミナルが設けられる構想があったが,この空き地のある区間では沿線からの騒音に対する懸念から構想は見送られ,公式にはこの空き地は環境のための緩衝地帯ということになっていたかと思う.

その未利用地に沿って歩いてみる.スタートは南与野駅で,そのまま南下してみる.

|

|

|

|

|

|

こういった掲示もあるのだが,注目ポイントは赤で書かれた下の部分の文章.鉄道会社名で「無断で,鉄道用地に入ってはいけません.」と書いてある.つまり,ここは今も「鉄道用地」.環境のための緩衝地なら,地元の自治体にでも引き渡してしまって公園にでもするのがいいはずなのだが,「鉄道用地」のようである.

|

|

|

|

|

疲れてきたので,中浦和駅でお散歩終了.

どうしてできない新幹線(国道指定できへんかなぁ編)

都市内交通では,Light Rail TransitことLRTが注目され,これを日本にも導入しようとあの手この手である.(が,なかなか本格的なものは実現していない)

ところで,このLRTであるが,市街の土地を買収して軌道を敷設して,新しい電車を買ってきて走らせて200円くらいの料金を取る,というのでは企業会計的には絶対にペイしない.あくまで企業会計的に,である.都市全体としては投じた資金に見合うだけのメリットがあるとされている.

そこで,公設民営という方法がとられており,街路整備の一環として軌道整備までやってしまい,その上のを走る電車の部分だけ企業会計的な観点でペイするように事業を設計しようとしている.つまり,こういうことだ.

- (市街の通路+専用軌道)+LRT用車両=LRTシステム

バスベースのシステムだと,こういうことになる.

- (市街の通路+舗装されたレーン)+バス=BRTシステム

じゃぁ,都市間交通だとどうなるかというと,こういうことにならないかな.

- (都市間の通路+専用軌道)+高速鉄道車両=新幹線

通路概念を導入した段階で,都市内交通も都市間交通も基本は同じじゃ無いかと思うんだが.”都市間の通路”を国道として整備できないのかな.よく受益者負担というが,これだけ自動車が普及してしまえば,ほぼ自動車保有者と国民は同じ集合になるので,明確な区別は不要じゃ無いかなと思うんだが.みんな迅速な移動したいのであって,自動車を運転したいわけじゃ無いので,利便が向上するのなら納得を得やすいんじゃないかと思うが.都市内の新交通システムやモノレールへの建設費補助は,それらを整備することで結果として道路を本当に必要とする利用者の利便が上がるという発想が根底にあるが,この考え方の延長で新幹線整備が出来ないかな.

- (市街の街路+専用のガイドウェイ)+専用車両=新交通システム

(市街の街路+専用の走行桁)+専用車両=モノレール

同じようなもんじゃ無いのかな.

Views Today : 195

Views Today : 195 Views Last 7 days : 2560

Views Last 7 days : 2560 Views Last 30 days : 14144

Views Last 30 days : 14144