すり減ったレールは交換される.

じゃぁ,交換されたレールはその後どうなるかというと…

拡大してみよう.

再利用されている.この継ぎ目の手前の方がすり減った再利用レールの模様.

希なケースだと思うが,1)すり減ったのが片側の角部分だけで,2)全体のすり減りは少なくて,3)新品レールを買うお金がない鉄道会社,という条件の時にこうなる模様.

もちろん,すり減った部分が車輪にあたらないように向きを入れ替えているとともに,本線ではなくて列車の通過の少ない側線で使われている.

すり減ったレールは交換される.

じゃぁ,交換されたレールはその後どうなるかというと…

拡大してみよう.

再利用されている.この継ぎ目の手前の方がすり減った再利用レールの模様.

希なケースだと思うが,1)すり減ったのが片側の角部分だけで,2)全体のすり減りは少なくて,3)新品レールを買うお金がない鉄道会社,という条件の時にこうなる模様.

もちろん,すり減った部分が車輪にあたらないように向きを入れ替えているとともに,本線ではなくて列車の通過の少ない側線で使われている.

ドイツの有力週刊誌「デア・シュピーゲル(DerSpiege)」が報じたところによると、ドイツ連邦参議院(Bundesrat)が、2030年以降にガソリンやディーゼル機関など内燃機関を使用した自動車を禁止する決議を採択した。同じくこのニュースについて報道した米フォーブス誌によれば、決議採択はただちに法的効果を有するわけではないが、ドイツの規定がEU全体の規定になる場合が多いため、今回の採択が今後、欧州の環境対策の大きなターニングポイントになる可能性が高いという。

情報源: 自動車から「エンジン」が消える!? ドイツで2030年以降の搭載禁止決議が採択(1/3ページ):nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

10年前に半分冗談で書いたこの話が,ついに現実になりつつあるのか?

パリ協定の日本の削減提案は-26%らしいが,この程度の削減で温暖化が止まるんだろうか.

日本では相変わらず「運輸部門は自動車の燃費向上で」とかなんとか考えてそうだが.自動車社会が醸し出す低いエネルギー効率は自動車の燃費向上だけでは如何ともしがたい.

******************************約10年前の当サイトの記事******************************

★06/11/24号:

チームマイナス6%(ほんとは50%や80%削減だと言われたら・・・編)

先日、沖縄で研究発表をした際、webmasterの1つ手前の発表が交通や都市分野の研究者ではなくて、エネルギー分野の研究者の発表であった。そのプレゼンテーションの中に、やはり欧州では50%あるいはそれ以上のCO2削減が検討されている旨の内容が含まれていた。マイナス6%などという生ぬるい設定では、会議の面目が保てても、温暖化が止まる保証はないのかもしれない。

さて、運輸部門でこの面目を保つには、22%の排出削減が必要であり、結構たくさん自家用車の削減をしなければならないという丼勘定は先日お見せした。もし、22%じゃなくて、上のような50%が必要であるといわれたら、果たして自動車交通はどの程度の削減が必要だろうか。

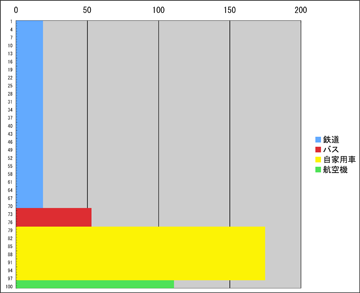

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。

| 交通機関 | 旅客輸送のシェア | 1人1km運んだときのCO2排出量(g) |

|---|---|---|

| 鉄道 | 69.6% | 19g-CO2 |

| バス | 7.0% | 53g-CO2 |

| 自動車 | 20.6% | 175g-CO2 |

| 飛行機 | 2.7% | 111g-CO2 |

鉄道のシェアが、32から69になるので2.18倍、自動車は0.38倍になるので、62%減ということである。

さらに、削減量に関するいろんな数字を見ていると、最も強烈な数字としては80%削減が必要などというものも見かけることがある。

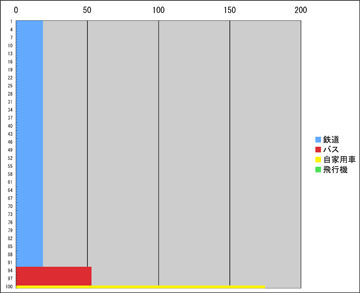

この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

| 交通機関 | 旅客輸送のシェア | 1人1km運んだときのCO2排出量(g) |

|---|---|---|

| 鉄道 | 92.3% | 19g-CO2 |

| バス | 7.0% | 53g-CO2 |

| 自動車 | 0.6% | 175g-CO2 |

| 飛行機 | 0.08% | 111g-CO2 |

こうなると、自家用車使用禁止令でも発動しないと実現不可能である。だが、場合によってはこういうシナリオも存在しうるという点で、頭の隅にちょっと置いておいてもいい話だと思うが、いかが?

たまには鉄分ゼロのお話.

最近,日本でも導入が開始された「ラウンドアバウト」.ドローンでこういう撮影も出来るわけやね.Youtubeで発見.「主人公」は1:50過ぎに下側の道路から登場.

https://www.youtube.com/watch?v=1YnDqNaHB9Y

想像するに,どの道路から退出するのか分からなくなってぐるぐる回ってしまったんだと思う.カーナビもデータが更新されてなかったかな.

ところで,英国のカーナビだと,ラウンドアバウトに差し掛かると,いくつ目の道路で退出するかが,画面上のラウンドアバウトのそばに数字で示されていたかと思う.

日本ではまだラウンドアバウトの歴史が浅いので,そういった機能はまだないんだろうな.

最近,国政では「二重国籍」が話題である.まぁそら,あかんわな.国家公務員や警察官では外国人じゃぁあかんわけで,ましてや立法府や行政府トップに立つ人ならなおさらだな.

さて,そういう騒動を見ながら振り返ってみると,日本の鉄道会社ってのは会社なので「法人」.つまり法の下の「人」なわけだな.日本国憲法下の日本人.

ところが,株式会社だと一部の株主が外国人だったりするわけで,そういう点では鉄道会社は純然たる日本人とは言えないのかもしれない.二重国籍? 多重国籍?

民間会社なら別に良いじゃ無いか,という話もあるが,単純に利益追求目的の会社ならそうでもいいのだが,結構地域の生殺与奪の権を握っている場合も少なくない.

そうすると,議員や国家公務員レベルの立場とそう変わらないかもしれないわけで,インフラ企業の多重国籍はどの程度まで許されるのか,という議論はもっとあってもいいのかもしれない.

あと,利益追求の程度が激しい企業はともすると「法さえ守ればOK」という行動に陥りがちだが,「法の下の日本人」だと考えると,生身の日本人は法律さえ守っていればOKという行動規範は持っていないという点で,「法の下の日本人」の行動規範はどうあるべきかという議論はもっとあってもいいのかもしれない.特に,30年くらい前まで日本国政府組織の一部だった鉄道会社はその程度が強いはずなんだが,さーてどうかな.

例の「トラム代行バス」だが,よく見ると,「連節バス」で運転されているものと「連結バス」で運転されているものがあるようだ.意味不明なこと言うなって?

これは連節バス.

これは連結バス.

違いが分かっただろうか.

「連結バス」は通常のバスに運転席の無い客室だけの車両を牽引させているものである.いちいち運転席の横の運賃箱を通過させる日本では不可能な方式であり,信用乗車方式が導入されている都市だけで許される交通形式だ.

昔の東欧だけの交通かと思ったら,現代の「西」ドイツでも使われている模様.たぶん,臨時運行路線なので連節バスの台数が足りなくなったんだろうと思う.

日本でもこういう形式のバスが許可されるようになれば運転手不足が多少緩和できるかもしれないが,「各方面」の理解を得るのに時間がかかりそう.

#なお,「連結バス」はトレーラーバスというのが正式名称らしい.

ミュンヘンでトラム16番か17番に乗ろうとすると,工事で運休のようである.ありゃぁ.歩くにはちと遠いなぁ.とりあえず中心街用の3日券をゲットし,運休になっているトラム線に沿って歩くことにする.

しばらく歩くと,どうやらその運休になっているトラムに沿って,運休になっている系統と同じ番号を掲げた連節バスが走っているではないか.

これはもしかして,「列車代行バス」ならぬ「トラム代行バス」か?

おそるおそる臨時停留所とおぼしきところから乗ってみる.もしあらぬ方向に曲がったら降りれば良い(都市交通の専門家であっても,バスに乗るのは勇気がいるという話はよく聞く).なんてったって「市内3日券」だ.トラムバス地下鉄等々乗降自由.

一応スペック的には連節バスとトラムの車両サイズはほぼ同じなのだが,明らかに狭い.デカいスーツケースがかなり邪魔だ.

加減速,横方向Gもトラムに比べるとかなり乗り心地が悪い.やはり似て非なるものかな.数分乗って目的地とおぼしき停留所で降車.どうやらトラム代替便であっていたようである.

日本では連節バスのことを「BRT」などと呼んで「LRT」と混同させようとする作戦が進行中だが,本当に「BRT≒LRT」ならば,ミュンヘンではトラムの軌道が引きはがされて「BRT」とやらに変更されていても不思議ではないのだが,さにあらず.

せいぜい運休時の代替品程度の扱いのようである.

ほとんど撮影に失敗しているが…ドイツ南部のニュルンベルクを過ぎてインゴルシュタットまでには高速新線がある.その高速新線をボーッと眺めていると小駅が設置されているではないか.

日本に例えると,「新幹線を走っていたら”保津峡駅みたいな駅”発見」レベルの違和感である.

調べてみると,ニュルンベルクからインゴルシュタットを経由してミュンヘンまでの区間には200km/h運転の快速電車が走っているようだ.

日本に例えると「米原から西明石まで新快速に乗ったら途中は新幹線の線路走ってた」レベルの感じである.

欧州の鉄道では(時々であるが)信じられない高水準のローカル列車に出くわすことがある.200km/h運転はさすがに例は少ないが,160km/h運転はごく当然のサービスだ.

快速電車の120km/hや130km/hで喜んでる場合ではないですよ.

西ヨーロッパでは鉄道のインフラ保有と運営が上下分離されており,特にドイツでは訪れるたびに見たことの無い鉄道会社を「発見」できる.

多くは近郊鉄道で,車両はピカピカ.補助金投入されているからだろうか.

レールパスでも乗れる鉄道がほとんどだ.逆に旧来のドイツ鉄道の活躍が縮小されているように思われる.

日本では上下分離されずに地域分割され,幹線系からの内部補助を前提に地域交通を維持する方式だ.だが,民間会社故に採算の原則は厳しく,ローカル線は基本的にはお古の車両で,抜本的なテコ入れが成されることも無く,ジリ貧の構造だ.

経営方式の転換の工夫があってもしかるべき時期に来ているという見方をする人もいるが,今のところそういう具体的な動きはない.

ドイツ鉄道の車内雑誌には主要列車の使用車両が載っている.ICE,ICE2,ICE3,…見慣れない車両が載っている.この「Inter City 2」って何だろう?

その答えは翌日やってきた.DüsseldorfからMünsterまでInterCity,つまり長距離急行列車に乗ろうとした.通常はInterCityというと,機関車がこういう古い客車を引っ張ってくるんだが…

そういうのを期待していたら,こんな列車が入ってきた.車内広報誌で見た「Inter City 2」だ.電車?

白い色の二階建て車両だ.側面はこんな感じ.

どこかで見たような,いや,乗ったことがあるような.反対側はこんな感じ.

んんん? これはもしかして…

…近距離急行列車,というか快速列車の色塗り替えバージョンじゃないか.RExxxxとか,そういう列車番号のやつね.格下列車の車両を使い回してるわけやね.昔のエーデル鳥取みたいなもんか?

なお,車内のイスは一応取り替えている模様,と思ってたら,よく見るとRExxxxの車両のイスも新しいのに交換してあるので,KeyPointはそこでは無さそう.

飲み物の車販があることと,車内にこういう表示器があることくらいしか違いが無さそう.

一応160km/h運転するので,新幹線のこだま号程度のサービスレベルには達している.それから,一番最初の写真のInterCity用の古い車両は200km/h運転対応だったりするので,侮れない.