別途書くと言った浜名湖の件である.

南海トラフ系地震に対する東海道新幹線の浜名湖付近の線路の置かれた状況については,ずいぶん前に書いた.詳しくは,以下の各リンク参照.

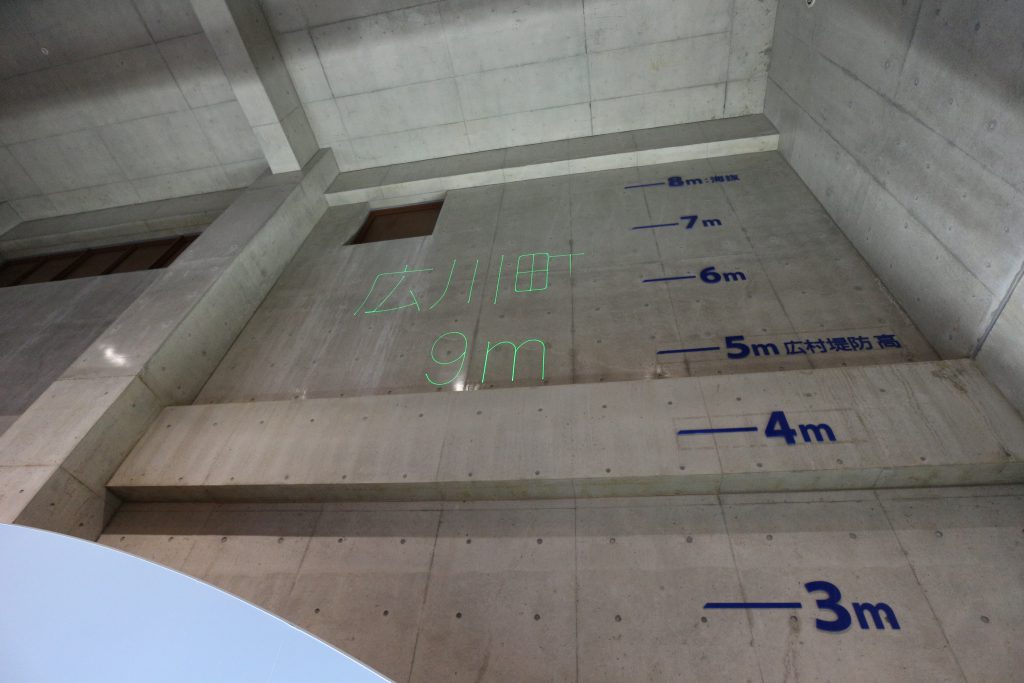

東北に行ってみた(水没した地区編)

リニア新幹線整備の理由(東京-名古屋編)

浜名湖を渡る鉄道(今切れ口編)

浜名湖を渡る鉄道(村櫛伝説編)

浜名湖を渡る鉄道(鉄橋観察編)

これに対して当該鉄道会社は公式には「津波の影響はない」と言っており,上のリンクの2つ目の内容を国交省にお知らせした後も内容の訂正は無いようなので,安全だと思い込んでいるようである.2-3年前の時点では『静岡文化芸術大の磯田道史准教授が浜名湖上を通過する東海道新幹線の津波に対する安全性に疑問を投げ掛けていることに関して「どういう根拠で言っているか分からない」』などと少々小馬鹿にした発言をしていたかと思うが,この歴史学者先生,映画「武士の家計簿」の原作者だとか,NHK教育の歴史番組の司会者だと言った方が分かりやすかっただろうか.

さて,今回は浜名湖付近の東海道新幹線が安全かどうかという点の議論ではなく,南海トラフ系の大地震で津波が新幹線の線路を襲うことを前提としたお話である.

東海道新幹線が大地震で不通になることに対しては,東西間交通の確保の観点では中央新幹線が有効であろう.だが,たとえ中央新幹線が開通した後であっても,リニア新幹線の輸送能力が低いであるとか,静岡から愛知県にかけての地域が全国的に見て重要な産業地帯であるという点を考慮すると,東海道新幹線はなおも重要な新幹線である.中央新幹線が完成しさえすれば壊れて消滅してもよいというわけではない.

これに対して鉄道会社は古くなった新幹線インフラの更新を徐々に進めるとともに高架橋の橋脚に鉄板を巻いたりするなどの対策を進めているところである.

だが,浜名湖をわたる線路については流失の可能性があり,国鉄末期にはせめてこの部分だけ線路を付け替えることができないかということで,当時の国鉄総裁が調査を開始しようとした,という話を耳にはさんだことがある.

対津波という点では,橋脚がしっかりしており,橋梁部分が最大波高よりも上ならば東日本大震災においても流失を免れていることから,現線路の北方の湖面上を新橋梁で通過するという方法は有効ではなかろうか.この現線路の北方を通過するというルートは,東海道新幹線建設時に当初計画されたルートであるとともに,国鉄末期に線路付け替えのルートとしても候補になったルートのようである.

じゃぁ,どの程度の費用がかかるのか,勝手に試算してみよう.現線路の北方約1kmを通すとすると,こんなライン取りか?

工事延長約13.3kmなので,工費をちょっと高めの200億円/kmと仮定すると,約2700億円かな.

まさかとは思うが,「津波でこの線路が被災してから,国費で直してもらおう」なんて考えてないよね.もし現線路が津波で被災したら「浜名湖の入り口を新幹線が通るなんて危険きわまりない.線路を直す際には迂回させるべきだ」という議論になるんじゃないだろうか.そうすると常磐線の復旧工事のように内陸迂回路線になり,浜松市の動物園付近から東名高速の付近を経て三ヶ日湖南岸,二川駅付近に達する工事延長30km超の大工事になりかねない.工期は調査を含めて突貫工事で10年か?

いろいろ後手だね.

Views Today : 24

Views Today : 24 Views Last 7 days : 2870

Views Last 7 days : 2870 Views Last 30 days : 12072

Views Last 30 days : 12072