ネバネバした緊縮財政から,もしかしたら,かなり久しぶりの積極財政政権になりそうな気配が出てきたわけだが,もしも積極財政が実現したら整備新幹線の地元負担問題は解決するかも,と思っている.

現行の整備新幹線の建設スキームでは,新幹線の建設費のうち,アチコチやりくりした残りの額を「国:地方=2:1」の割合で負担することになっている.そんで,この見かけ上「1/3」負担を巡って,難色を示す自治体が少なくないわけだ.

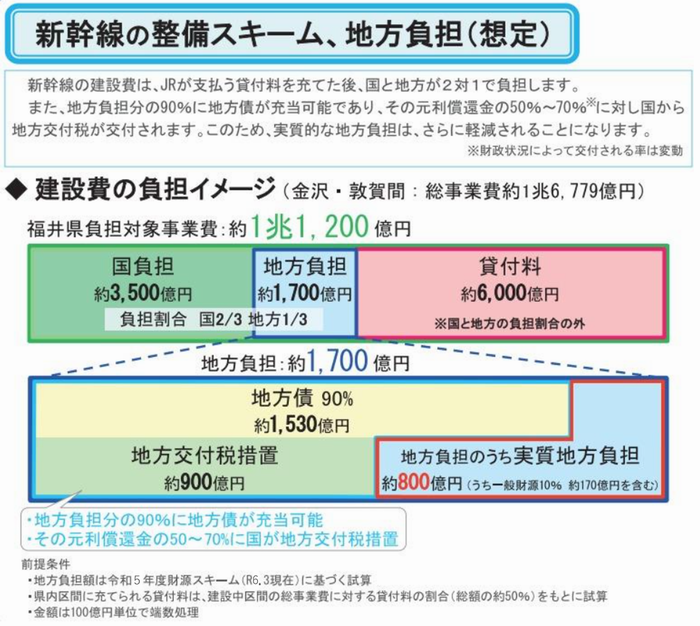

「見かけ上」と書いたのは,新幹線の財源構成はかなり複雑で,わかりやすいのは福井県庁のこの図である.

建設費のうち,「国:地方=2:1」の対象にならない分が少なくなく,残り部分の地元1/3負担についても,半分くらいはこっそり国が穴埋めしてくれるというシステムになっている.この結果,実質負担は800億円÷1兆1200億円=約7.1%ということである.33%ではない.ホントはこのレベルだが,地元県民に向かって建設費の1/3(33%)だというような説明をする首長さんがいたりして,困ったもんである.

さて,積極財政権限定の解決策とは,ズバリ「全額国負担」である.現状でも地方負担は10%以下なので,この際,全額国負担でもいいじゃないかという話である.その方が合意形成的にもシンプルだ.

こういう話をすると,特に大都市圏から「受益者負担ガー」という声が出てきがちであるが,輸送は起点があって終点がある.片方の端だけが受益者ということはなく,もう一端も受益者である.その「もう一端」とはどこか.大都市圏にほかならない.

大都市圏はこれまで,1円の建設費負担もなしに新幹線の恩恵を受けてきている.東海道新幹線の地元負担はいくら払った? 山陽新幹線の地元負担はいくら払った? 東北・上越新幹線は?

じゃぁ,すでに開業した整備新幹線の沿線は払い損ではないかという話になる.整備新幹線の建設費は,(年次間のデフレータの操作はしていないが)以下の表のとおり.

| 億円 | km | 億円/km | ||

| 北海道新幹線 | 新青森-新函館北斗 | 5,783 | 149 | 38.8 |

| 東北新幹線 | 八戸-新青森 | 4,547 | 81 | 56.1 |

| 盛岡-八戸 | 4,565 | 97 | 47.1 | |

| 北陸新幹線 | 金沢-敦賀 | 16,779 | 125 | 134.2 |

| 長野-金沢 | 16,988 | 228 | 74.5 | |

| 高崎-長野 | 8,282 | 117 | 70.8 | |

| 九州新幹線 | 博多-新八代 | 8,794 | 121 | 72.7 |

| 新八代-鹿児島中央 | 6,401 | 126.1 | 50.8 | |

| 西九州新幹線 | 武雄温泉-長崎 | 6,197 | 66 | 93.9 |

建設費を単純合計すると,約7.8兆円.単純に1/3にすると2.6兆円だが,上の「地元負担は実質7.1%」だとすると5,500億円.これくらいのオーダーの額なら,沿線に「返却」してもいいじゃないか.

単年度で返すのがしんどいなら,10年かけて返却なら年額550億円にしかならない.国の年間予算の0.05%レベルである.

ネバネバ政権では実現しそうに無い案だが,積極財政政権ならこれくらいはあってもいいんじゃないかな.

これで,西九州新幹線も,四国の新幹線も,北陸新幹線も,かなりやりやすくなるのでは?

Views Today : 13

Views Today : 13 Views Last 7 days : 3087

Views Last 7 days : 3087 Views Last 30 days : 12210

Views Last 30 days : 12210