コラムサイトをリニューアルしてだいたい1年経った.

最近の人気の記事をピックアップしてみると,こんな感じである.(なお,最もアクセスが多いのはトップページ)

- 2014/05/29 青函トンネル対応の新幹線電車考

- 北海道までもう間もなく新幹線が走ろうとしているが,皆様ご存じのとおり,困った問題がまだ解決されていない.青函トンネルでの運転速度の問題だ…302 point

- 2014/09/21 鉄道後進国ニッポン(気動車1両でも140KM/H)

- もう,段々感覚が麻痺してきたが,フランスの超閑散線区向け気動車1両編成列車.通称マッコウクジラとかシロナガスクジラ,と言うらしい…248 point

- 2014/07/08 茨城県のBRT(かしてつBRT編)

- 2007年に廃止になった鹿島鉄道の代替バスは「かしてつバス」と呼ばれる.運行はかしてつではなく,関鉄グリーンバス.その路線の一部が鹿島鉄道線の路盤を転用したバス専用道になっており,「かしてつBRT」と呼ばれているらしいので行ってみた…209 point

- 2014/07/11 茨城県のBRT(ひたちBRT編)

- 日立にもBRTがあるようなので,立ち寄ってみた.日立駅ではなく,大甕(おおみか)駅発着.ここも日立電鉄線の廃止線路跡をバス専用道として活用している.廃止路線の代替バスというわけではないようである…184 point

- 2014/10/11 ロングレールの継ぎ目

- ロングレールというと,レールを溶接して継ぎ目を無くしたレールであり,高速鉄道や住宅地等々,騒音や振動を嫌う箇所で使われる.それでも完全に継ぎ目無しというのは珍しく,信号用の回路の関係等が理由で所々に継ぎ目がある.標準的なものはこんな感じ…149 point

- 2014/10/16 近鉄瓢箪山駅の不思議な配線

- どーでもいいお話しに近い話.下の写真は近鉄瓢箪山駅の構内配線であるが,よく考えると不思議な配線である.一見,安全側線だが…149 point

- 2014/10/10 弾丸列車計画の駅選定とリニア計画

- 東海道新幹線計画の祖先こと弾丸列車計画.正式には「新幹線計画」と言ったらしいが,最近刊行された書籍を読んでいると,どの都市とどの都市を結ぶべきか,つまり駅選定の際に考慮した事項が載っている…139 point

- 2014/10/05 この踏切に引っかかると留年

- ほんとかどうかは知らないが,この踏切に引っかかると留年したらしい…138 point

- 2014/10/02 予讃線のトンネル

- 予讃線は県間を結ぶ幹線鉄道なのに,なぜか単線のままで特急列車が向かいから来る特急列車を待ち合わせ...などということもある.この日は向かいから来る列車がちょっと遅れているようだ.ちょっとクスッとくるような理由で(内緒)…137 point

- 2014/08/16 軌間可変電車(FGT)の台車のお話し

- GCT (= Gauge Changeable Train)というか,FGT (Free Gauge Train) というか,新幹線の広めの軌道と在来線の狭めの軌道を直通運転できる電車の開発が始まって,かなり経過した…133 point

- 2014/10/18 あれ?何かいた!?

- 大阪モノレールに乗っていると,大阪の鳥飼というところにある新幹線の車両基地のすぐ近くを通る…132 point

- 2014/10/09 PARK & RIDE (SKY TRAIN編)

- バンクーバーのスカイトレインのお話し…128 point

- 2014/09/25 エアロトラン

- エアロトレインとも言うが,リニアの宮崎実験線跡で研究しているあれではない…121 point

- 2014/04/16 鉄道後進国ニッポン(非電化急行は160KM/H)

- 非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,日本だと(もう絶滅したけど)山の中をゴトゴトとゆっくり走るイメージだけど,ドイツの非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,こんな感じ…120 point

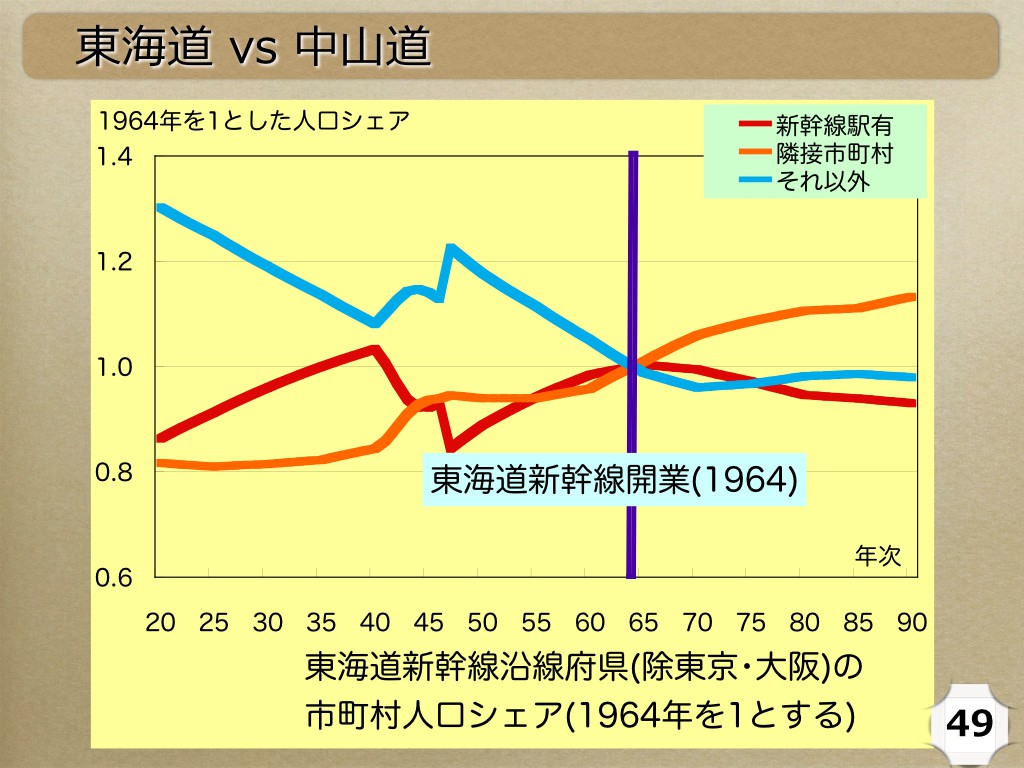

- 2014/07/16 東海道新幹線の能力

- 日本で最も輸送能力が高い幹線鉄道は,言うまでも無いが東海道新幹線である.1編成16両で,1300人以上の座席定員がある…117 point

- 2014/10/07 ミニ地下鉄

- ミニ地下鉄という地下鉄がある.交通システムの教科書では,中量輸送機関に分類されている小型地下鉄である…116 point

- 2014/12/27 【祝】片町線減便決定!

- もちろん【祝】な訳ないだろ.今度の3月改正で,昼間の運転状況がこうなるらしい…115 point

- 2014/10/03 AMTRAK(振り子式列車編)

- カナダのVIA鉄道だけでなく,米国のAmtrakにも振り子式列車がある.シアトルとカナダのバンクーバーを結ぶ列車である…105 point

- 2014/11/17 姫路駅前の「トランジットモール」

- 姫路駅前が「トランジットモール」になるらしいと言うので,立ち寄ってみた.夏以来なので,2度目.若干工事が進んでいる…104 point

- 2014/05/26 東北に行ってみた(BRT編)

- 既にご存じの方も多いが,気仙沼線では被害が大きく,復旧の見込みが立たないことから,使用できる路盤を道路転用し,バス専用道化して「BRT」として運行されている…99 point

それぞれのページがなぜよくアクセスされているのかは不明.

Views Today : 78

Views Today : 78 Views Last 7 days : 3232

Views Last 7 days : 3232 Views Last 30 days : 12908

Views Last 30 days : 12908