続きである.

北陸新幹線「高架の」京都駅の西側方向のうち,今回は平面の検討であり,特に大宮通と堀川通の狭隘部の話である.北陸新幹線京都駅付近の「地上案」最大の難問がここにある.

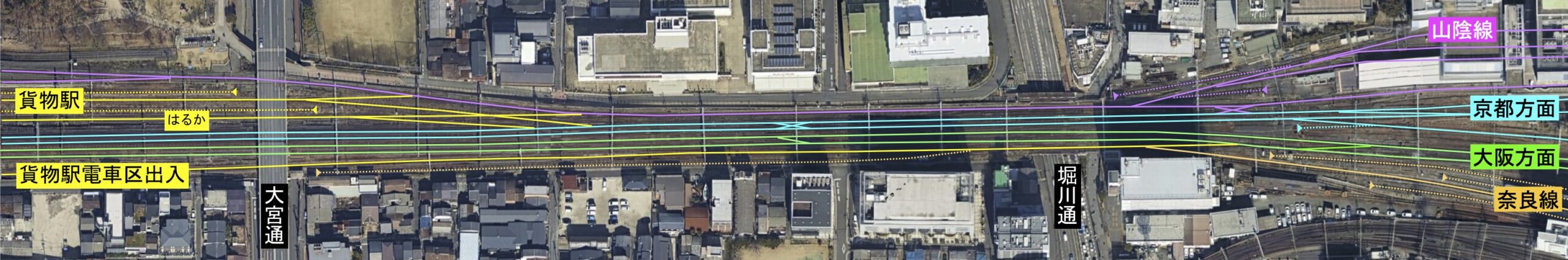

まずは,現状の京都駅西側の線路の使い方であるが,上から順に紫色が嵯峨野(山陰)線,黄色が京都貨物駅と向日町電車区への出入り用,空色が京都線(京都方面),緑色が京都線(大阪方面),薄茶色が奈良線関係,点線は引上線等である.

堀川通と大宮通りの間が最も厳しい状況であり,複線化が進められている山陰線もこの区間だけは単線である.

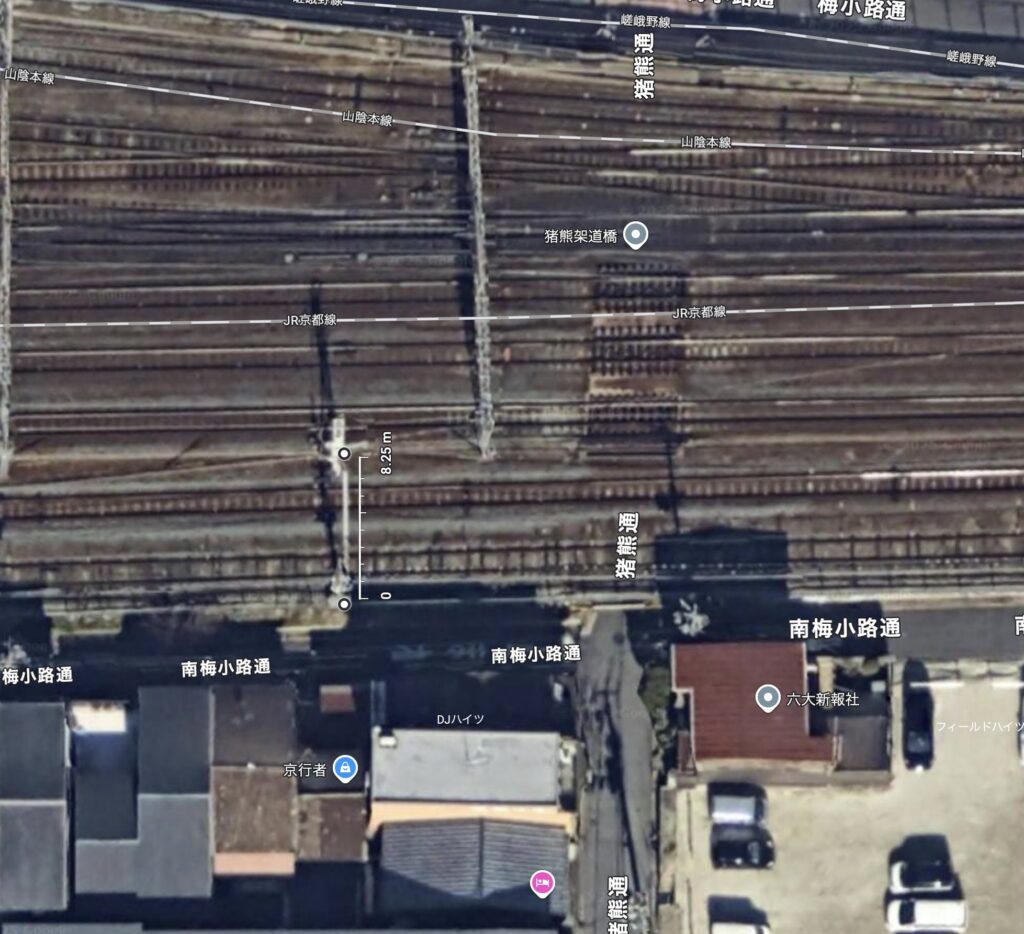

京都駅西の貨物駅(梅小路)への出入りだけを考えるなら,「貨物駅電車区出入」と書いた黄色の線路は東側からやってくる貨物列車が貨物駅に進入する際だけに使うので,大宮通りと堀川通の間に専用の線路を設ける必然性はない.黄色の線路は京都線大阪方面から大宮通りの東側で分岐するように変更すれば,さらにその下に点線で示した引上線の分と合わせて2線分の空地が確保できるので,ここ(幅8m程度)に太めの一本足の橋脚を立てれば,ギリ新幹線の高架橋を建設することはできるかもしれない.

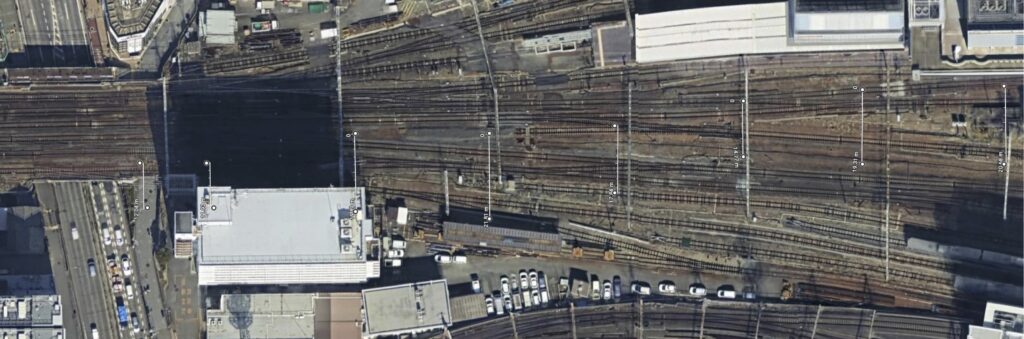

下の写真は浜名湖を渡る新幹線橋梁の橋脚であるが,左右の架線柱が12m程度の間隔なので,足の太さは6.5m程度である.ギリ行けるか? これは橋脚に対して上部の橋梁が左右対称だけど,3mほど片方に寄っても何とかなる・・・よね?

ところで,「貨物駅電車区出入」と書いた黄色の線路は貨物駅への進入だけではなく,もしかしたら向日町にある電車区(吹田総合車両所京都支所,昔の向日町電車区)から奈良線へ電車を送り込むような使い方もされているかもしれない.信号機の向きは京都駅→貨物駅方向しかなさそうなので,そういう使われ方はされてなさそうだが,一応考えてみる.

電車区から奈良線への経路としては,「電車区→貨物駅の南側の線路(“はるか”と書いた線路)→京都線京都方面外側線→内側線→4番線→(構内逆線運転)→奈良線奈良方面」というルートはある.だが,電車区から出してきた電車を京都駅始発の列車として仕立てにくい.

渡り線を新設して「電車区→(“はるか”と書いた線路)→京都線京都方面外側線→内側線→(新設渡り線)→(大阪方面構内逆線運転)→(新設渡り線)→奈良線ホーム」という方法もある.追加設備投資無しなら,「電車区→(“はるか”と書いた線路)→京都線京都方面外側線→山科駅の引上げ線→大阪方面外側線→奈良線ホーム」かな.

まぁ,電車区からの送り込み用に使われているとしても,何とかならないこともないかなぁ.

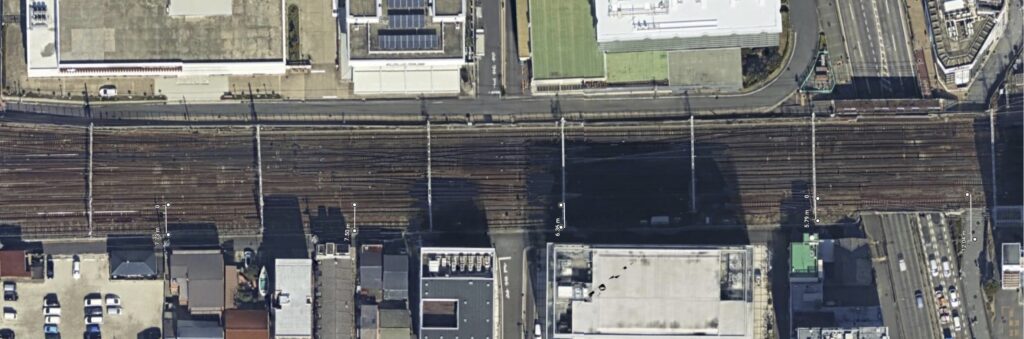

では,この狭隘部に(直上高架を基本として,幾分の既存線路の整理をした上で)新幹線の高架橋の足をどこに設置できるか考えてみる.

・・・ということで,ギリ何とかなるかなぁ.

※こんなことしなくても,在来線と東海道新幹線の間の土地を買収すれば比較的簡単に解決するが,専門学校が建っていたりするし,東海道新幹線の建設時には京都駅付近で用地買収で揉めた実績があったりするし,いろいろヤヤコシい.

では,続いて貨物駅付近をどう通すか考えてみる.(つづく)

Views Today : 20

Views Today : 20 Views Last 7 days : 2516

Views Last 7 days : 2516 Views Last 30 days : 12149

Views Last 30 days : 12149