最近はテレビにCM打たなくても,動画の配信という手があるわけね.紙製のパンフレットを印刷するよりも広報効果ありそう.

ダイジェスト版

ロングバージョン

フランス東部のストラスブールの中央駅の地下から,D系統のトラムに乗って約30分.

ストラスブール市の郊外までやってくると,路面電車は橋を渡る.

橋を渡ったところはドイツのケールだ.

電停は多くの客で賑わっている.オレンジ色のはっぴのような服を着たおじさんは,どうやら券売機の操作方法を教えているようだ.まだ延伸開業して半年経過していないので,慣れない利用者が多いようだ.

この多くの客は何の目的でケールにやってきたのか不思議だったので,後をついて行ってみた…

この多くの客は何の目的でケールにやってきたのか不思議だったので,後をついて行ってみた…

しばらく歩くと,そこには,ケール市の中心商店街があった.

ここの「国際列車」は日常生活レベルでケール市とストラスブール市を結びつけたわけやね.

ここの「国際列車」は日常生活レベルでケール市とストラスブール市を結びつけたわけやね.

鉄道工事の失敗でエラいことになっているドイツ西部の南北幹線鉄道ルートであるが,何が行われてるんだろうか.

全体の路線としては,フランクフルトからマンハイム,カールスルーエ,フライブルクなどを経由してスイスのバーゼルに至る路線である.

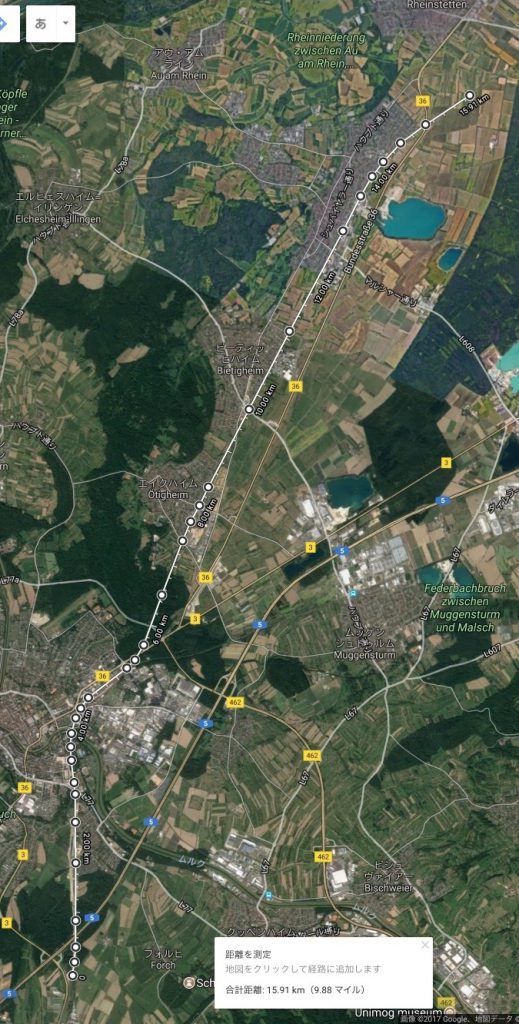

そんで,工事の事故の発生したラシュタット附近では,左のような現在線の線形を右のように約15kmにわたって付け替えようとしている模様.変更する部分の北部では,住宅地付近の路線を高速道路の横に付け替えるとともに,急曲線のあるラシュタット駅については,附近の市街地の地下をトンネルで抜け,そして件の陥没事故のあった附近で現在線に戻すという工事のようである.

そんで,工事の事故の発生したラシュタット附近では,左のような現在線の線形を右のように約15kmにわたって付け替えようとしている模様.変更する部分の北部では,住宅地付近の路線を高速道路の横に付け替えるとともに,急曲線のあるラシュタット駅については,附近の市街地の地下をトンネルで抜け,そして件の陥没事故のあった附近で現在線に戻すという工事のようである.

|

|

ラシュタット駅はICEが停まる必要のない駅なので,こういう路線改良(というかバイパス線の線増)ができる.

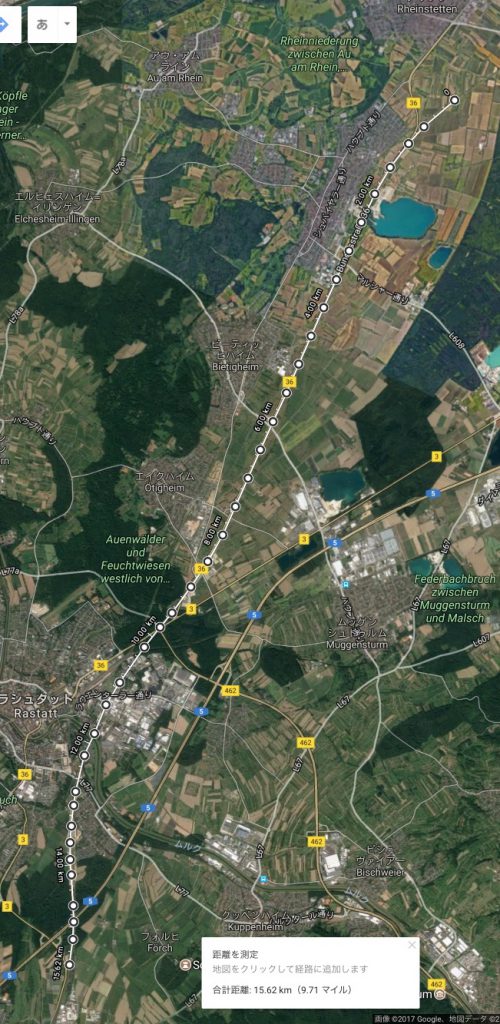

実は南部ですでに似たような改良工事が行われており,左のような旧線に対しライン川の沿ったぐねぐねの区間をバイパスするように,約5kmのトンネルでバイパスし,走行距離も約3km短縮するという事業が実施され(右),既に供用されている.

|

|

こうやって,ドイツでは日本の新幹線の線路のような高速新線の建設工事が行われなくても,ふと気がつくと200km/h以上で走行できる路線が徐々に増えてゆくという具合である.地図だけ見て「ドイツはICE用の新線整備が少ない」などと思っていては実態の認識を誤る.

日本は…方策が硬直化してるよね.

このお話…

新潟県政の長年の課題となっている新潟空港(新潟市東区)のアクセス改善策をめぐり、米山隆一知事が年内に一定の方向性を打ち出すことに意欲をみせている。焦点は、下りの…

情報源: 新潟空港アクセス改善策、焦点は上越新幹線の延伸 年内に方向性 知事が意欲 – 産経ニュース

在来線を伸ばすか,新幹線を伸ばすか,という議論のようだが,延長が数キロしかないので,新潟駅を基準にするとどっちを伸ばしても大した差はない.

問題はその先(新潟駅以遠)で,新潟空港にはどこから客を集めたいのか,という点が重要.在来線だと新潟空港からあまり遠くからは集客しにくいが,比較的こまめに客を拾える可能性がある.新幹線だと燕三条,長岡,湯沢の各駅周辺が主な対象かな?

新線整備するなら,最初から狭軌と標準軌の三線軌を敷いておいて新幹線も在来線も両方走行できるようにしておくという手もないではない.(電源や信号が面倒そうだけど.)

なお,うまいことやれば,ホームは共用できる可能性はある(↓).

フル規格新幹線と在来線車両に関するトリビア

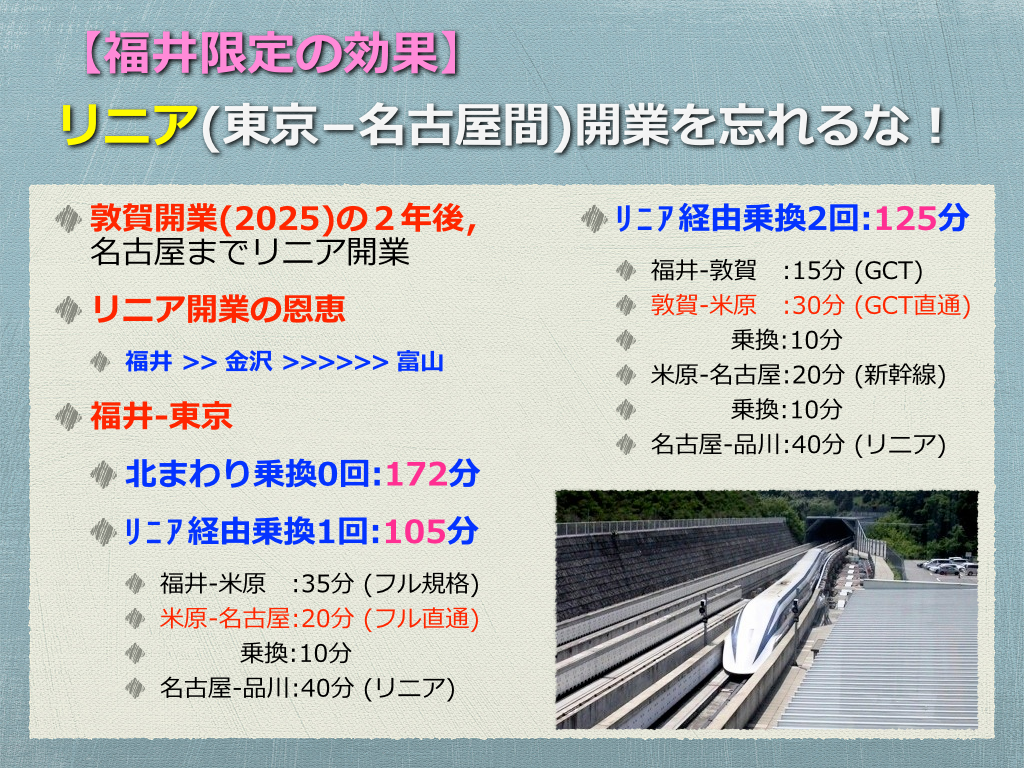

フリーゲージトレインの話である.

検証走行試験やコスト削減策の検討を進めてきたようで,資料によると,FGTの経済性の検討結果は一般の新幹線と比較して製造コストが1.9倍,メンテナンスコストが2.7倍,全体では2.3倍らしい.

以前がひどかっただけに改善したように見えるが,まだまだ倍以上である.

ところで,FGT導入に関するコストアップは車両そのものもさることながら,軌道に関する面も課題であったかと思う.以前は興味を示していた鉄道会社が試験走行以降は全く興味を示さなくなった原因は,導入前の軌道強化費用が馬鹿にならなかったことと,導入後の軌道保守の手間の煩雑さ(コストアップ)であったかと思う.さらに導入後の在来線の走行速度は現行車両以下で乗換が減ってもあんまり便利にならないことも課題ではなかったろうか?

導入時の軌道強化費用はどの程度低減できたのだろう.あるいは導入後の軌道保守はどの程度低減できたのだろう.在来線走行時の曲線通過性能の改善はいかに? 脱線係数の改善はいかに?

車両だけ注目していても,トータルとしてのシステムの課題が解決できていないと,導入は道遠し,なのだが.

#やはり新幹線ではない鉄道線(例えば近鉄の京都-橿原神宮前-吉野,とか,関空-天下茶屋-河原町,とか)で実績を積んでから高速鉄道に導入するのが安全だと思う.

JR○州:「フリーゲージトレインて,導入するのヤダなぁ.メンテ費用は高そうだし,そもそも,もし事故があったら人柱や.非難されるのは我々や.やめとこっと.」

J□西:「うちも…」

マスコミ:「JR○州が長崎新◇線へのフリーゲージトレイン導入を見送る方針」

鉄○局:「なんだとぉ.勝手に見送られたら,俺たちの立場がねえ無いじゃねえか! 財△省にも顔向けができん!! (会計検査院に目ぇ付けられたらどうするんだ) 許さん!!! JR○州が非協力的ならこっちにも考えがある!! 少しはSONTACしろ!」

JR○州:「ひえぇぇ〜」

J○西:「ひょぇ〜」

国○交○大臣:「JR○州から『フリーゲージトレインの導入を断念 する方針を固めたとの事実はない、評価委員会に向けて引き続きフリーゲージトレインの 開発に協力する』との回答があった」

#登場人物や団体は実在するものかどうか不明です.話の流れは想像です.

最近,基礎的財政収支を黒字化することを目標にすべきか,それとも,GDP比を下げるべきか,といった議論が見られる.

前者は,国の会計についての差,つまり引き算についての議論である.後者は比率なので,割り算である.判断には考え方により,2とおりの基準があるということであろう.

一方,事業を実施するかどうかを決める際の判断基準として費用と便益を比較する方法があり,費用便益比という割り算が使われることが多く,B/Cが大きいほどいい事業だと見なされる.こっちにも費用と便益の差分をとって比較する方法もあり,2とおりの基準がある.

引き算を使うか,割り算を使うか,流儀があるようだが,どちらを使うかについては目的によりけりだろう.

「昨今は公共事業を増やしても乗数効果はそんなに増えません」などとテレビで発言する経済学者もいるようだが,じゃぁPBを黒字化すれば経済効果が発揮されるかというと…それにはナゼか言及しないのね.支出を削れば乗数効果が例え1でも確実にGDPは下がるよねぇ.

公共の支出を占める割合が最も大きいのは福祉関係である.これは人口が減らない限り減りようがない.じゃぁ減らない食い扶持をどうやって稼ぐかという議論があってしかるべきなのだが,使わないことを美徳とする経済学者がいるようである.「使わない」戦略は,基本的には蓄えがなくなったら終了である.日本経済の場合は,「メシの種」が無くなったら終了と言うこと.適切な投資は必要だよね.

サラリーマンは入ってくる給料は基本的には定額なので,使わないことは美徳になるのかもしれないが,国の経済活動は使わないと停滞すること必死である.サラリーマン経済学者は自分の周囲3mの範囲で考えてみたのだろうか.

経済学者を名乗りながら,こっそり会計学を語る人が多い今日この頃.どうやったら経済が活性化するのか経済学者の積極的意見を聞いてみたいものである.本来は経済学って,そこらへんに関する学問じゃないのかなとは思う.

#IMFから「消費弱すぎる 構造改革を」などと言われているようだが,PBを黒字化すれば消費が増えるのか? 発想が老人化している人が多くないかい? 家でじっとしているのがベスト,なのかい?

#いつまでも,あると思うな,メシの種

…ということらしいが,ほとんど北陸新幹線米原ルートと同じ特徴を抱え込むことになる.つまり,「JR東海が東海道新幹線に乗入れを認めるか」という難題に直面することになりそう.もしJRがこっちには「理解」を示すとすると,そりゃぁ二枚舌だ,ということになってしまう.

それから,「米原ルート」は関西と中京の両方の客を取り込めたが,「中京」は名古屋方面だけなので,「米原ルート」に比べると客数は20-30%程度になってしまい,「B/C」が基準だと着工にこぎ着けるのは厳しそう.ほかの基準を考えた方がいいかも.リニアが開業した後は北陸の一部から東京へは北陸中京経由の方が早いと試算しているようだが,試算では乗換抵抗を無視しているようにも見えるので,その一部に該当するのは,ほぼ福井だけかも.過度な期待は禁物.

でもまぁ,毎時1本の在来線特急が走るような路線は今後どうすべきか,というのは,重要な議論なんだよね.

#国が調査予算2億8千万円計上しているらしいが,「調査しましたけどダメですね」といわれてしまう可能性もあるので要注意ですよ.(北陸中京以外も同様)