以下の一連の話の続きである.まだ続く.

第1話-新幹線偉大なり編,第2話-産業振興vs交流編

第3話-他の交通機関編,第4話-東海道vs中山道編

第5話-新幹線駅が都市圏形成編,第6話-駅アリ>駅ナシ編

卒論-修論-博士論ベースの話が続く.前回のお話は,人口増加率がかなり昔から「駅アリ>駅ナシ」だという内容で,前々回はそれの新幹線版だった.

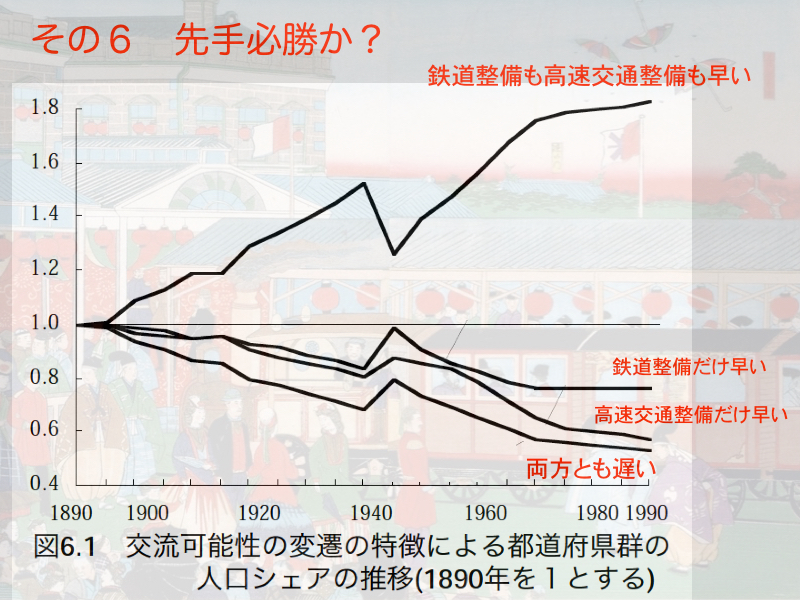

例えば,駅アリの都市の人口増加が年率1%で,駅ナシが年率0.1%だったとしよう.最初がもし10万人だったとして,1年後は10万1000人と10万100人,2年後は10万2010人と10万200人………100年後は27万481人と11万512人.長期の間には明らかな差が付く.

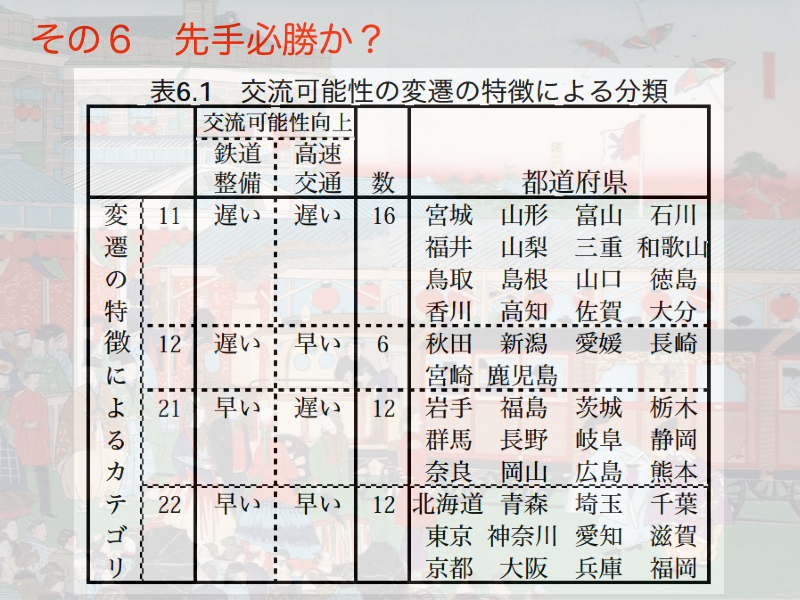

つまり,駅アリと駅ナシという有無の差が生じている期間が長ければ長いほど,その結果としての人口の差も大きくなるということなので,鉄道整備するなら,あるいは新幹線を整備するなら,速やかに全体計画を実現する方が国土構造への影響が少ないということなのである.

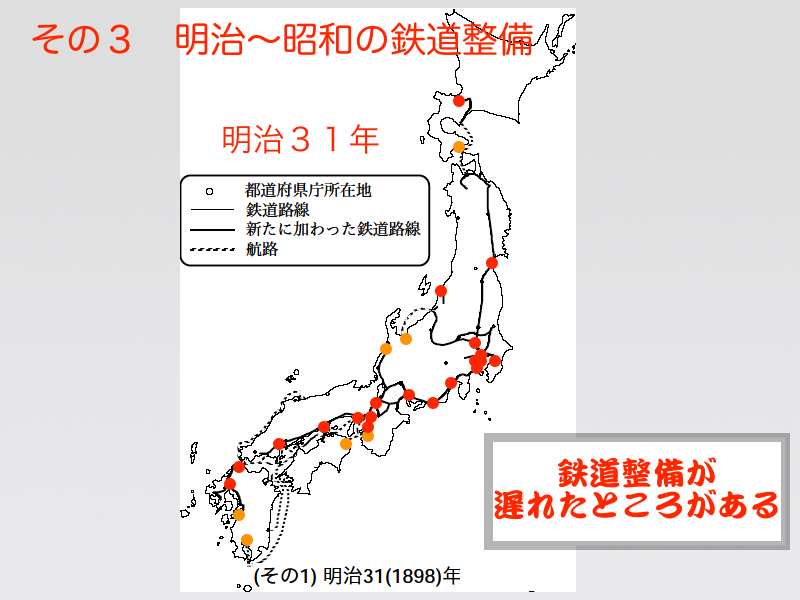

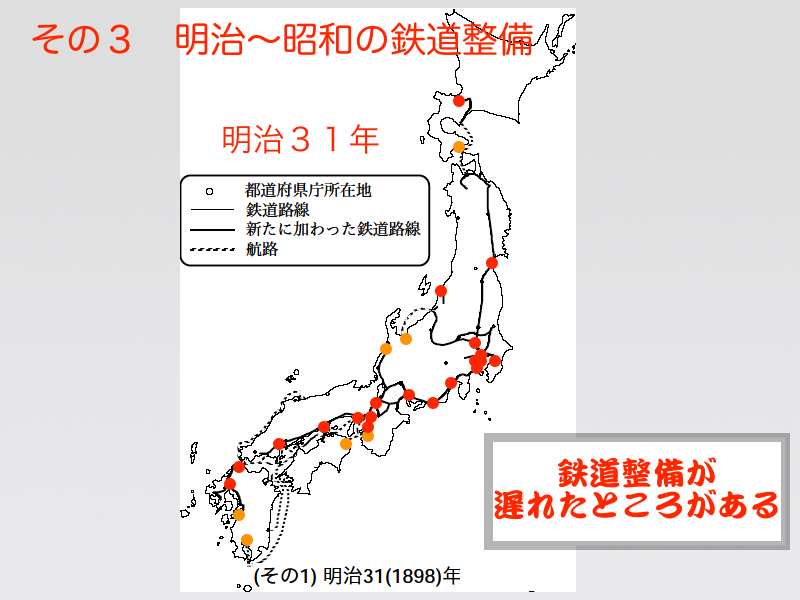

さて,下の図は再び近年の人口ベスト15+新しい政令指定都市の分布図であるが,書き込んである線は新幹線ではなくて1898年当時において開業していた幹線鉄道である.100年の時を超えて,なぜか明治の鉄道と現代の大都市分布が(新幹線ほどではないが)似ている.どういうこと?

下の図は上のカラフルな図と全く同じである.明治期に日本全国に鉄道網を建設するにあたって,初期にできたのが下の図の太線の各線である.東京-大阪間を結ぶ鉄道は今でこそ海沿いの東海道本線が当たり前であるが,実は当初は外国艦船からの艦砲射撃が怖くて内陸の中山道経由で建設しようとしていた.

だが,案の定というか,難工事でそのルートはあきらめざるをえなくなり,比較的つくりやすかった東海道ルートになった.もし中山道経由ルートが先に実現していたら,日本の様子はかなり違っていただろう.

日本海側へのルートは信越線が直江津付近まで到達,西の方では北陸線がまずは敦賀まで開通,あとは船で各地を連絡というスタイルであった.東海道本線ですら琵琶湖沿岸は最後まで開通せず,一時は滋賀県下の長浜から大津まで船で連絡という時期があった.当然舟運が便利だった瀬戸内海は最大限活用され,四国方面は船が基本,山陽本線も途中から船で九州まで連絡という状況であった.

この「船+鉄道」というネットワーク形成が結果としては日本海側や瀬戸内海沿岸西部,四国,九州東側などの鉄道の整備を遅らせてしまった面があり,後々100年にわたって尾を引いてしまったわけである.そして舟運の要に位置したのが大阪であったわけで,江戸時代まではその恩恵を最大に受けて日本最大の経済圏を形成していた.

だが明治以降は,中途半端に便利な交通機関である舟運に頼りすぎたため,大阪のその後の悲劇の遠因にもなっている.

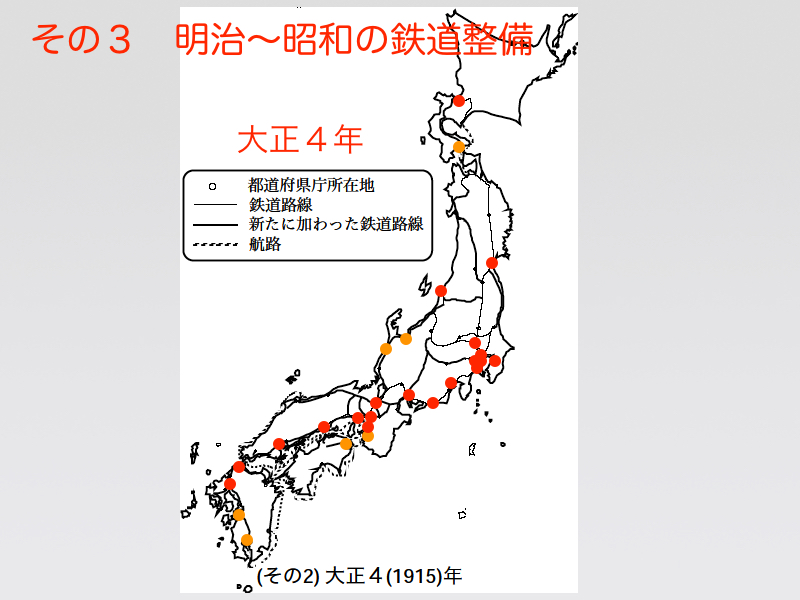

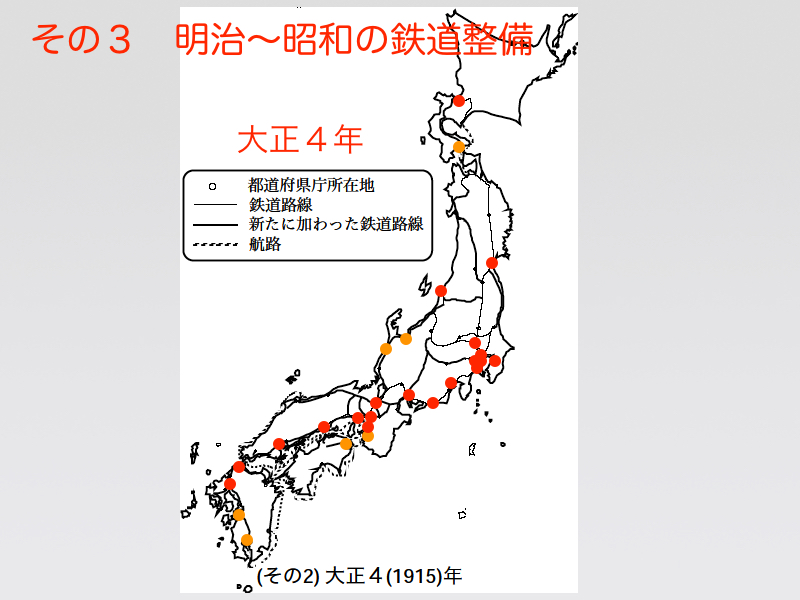

どういうことかと言うと,鉄道はこの後20年ほどで全国展開が概ね完了し(下の図),大正時代には全国的な鉄道のレベルの差は無くなるのだが,この時期に至る20年間については鉄道の有無の差のある状態だった.しかも全国的な人口が大きく増加していた時期であったので,差が付きやすかった.

わずか20年,この期間に近代日本の大都市圏の基礎が形作られてしまったため,100年前の鉄道網と最近の大都市の分布が似ているという状況になってしまったのである.

なお,大正期に至っても四国や九州東側ではまだ鉄道が到達しておらず,差が開き続けるという状況である.

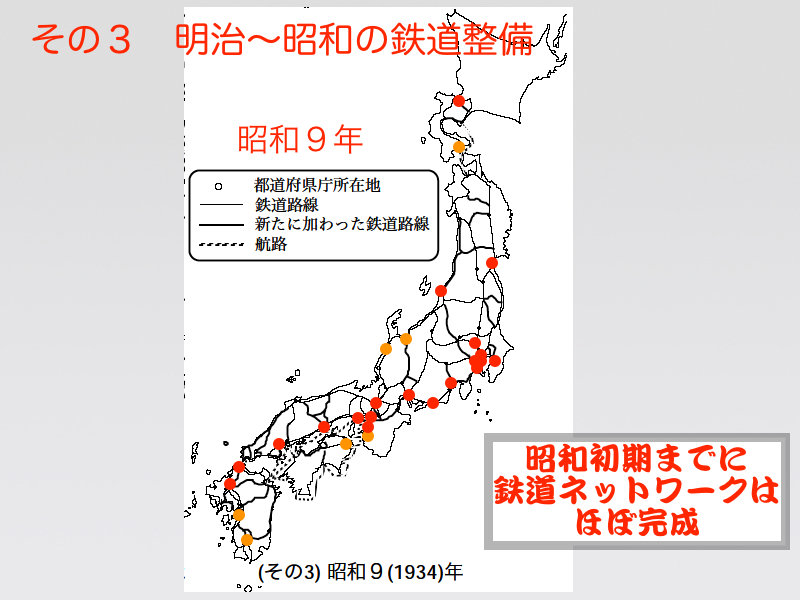

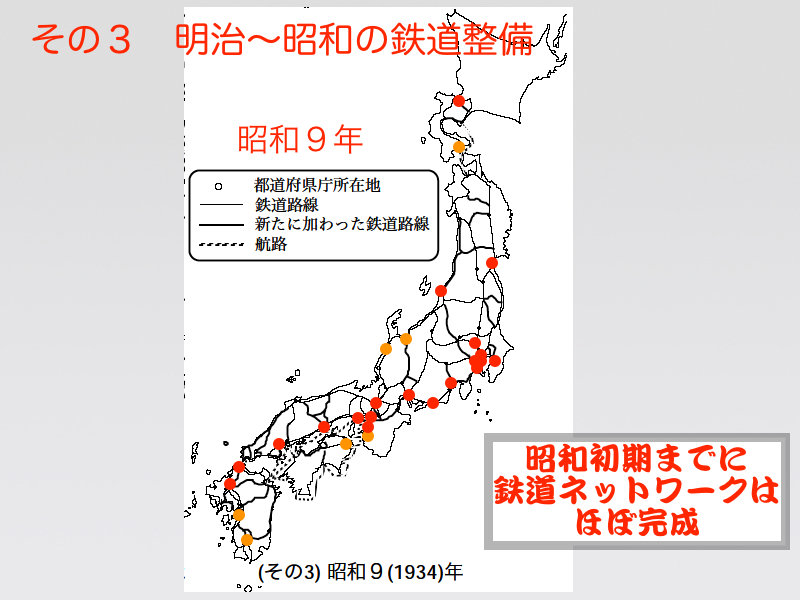

大正以降も鉄道は整備され続けたが,細かな路線網が充実しただけで基本はあまり変わらず,整備が遅かった九州東部や四国がようやく鉄道でつながり始める.昭和初期になってほぼ完全に鉄道網が完成したが,完成したからといって遅れをキャッチアップして追い抜く,などということは無く,差が開いた状態が固定化されただけである.

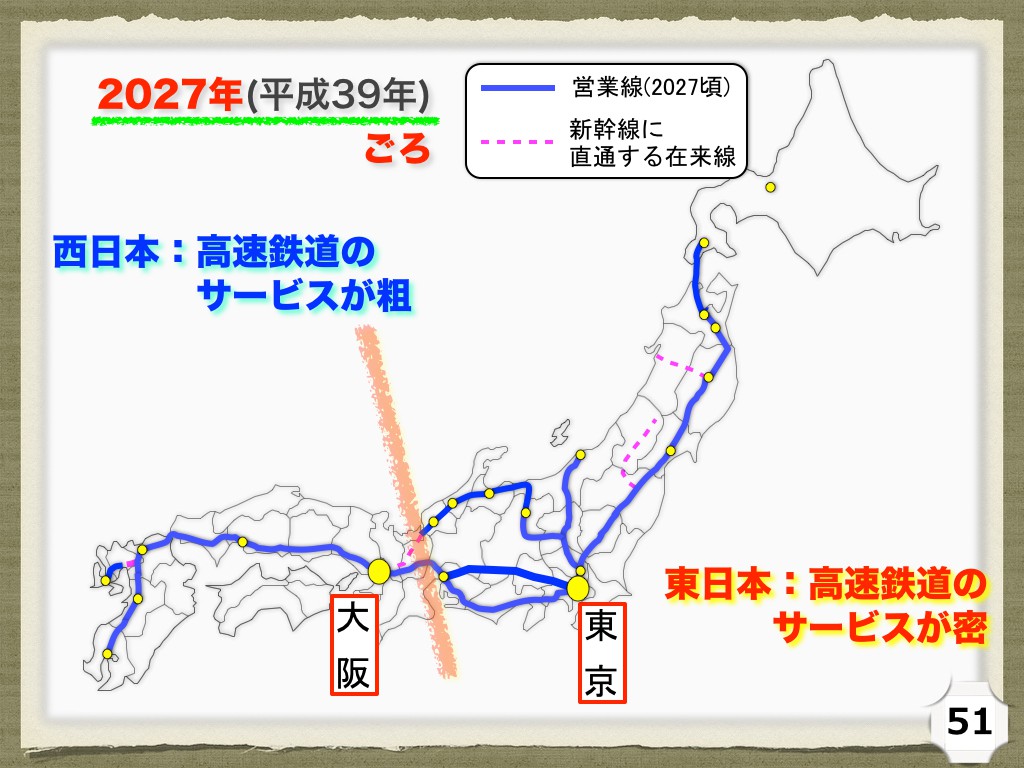

戦後になって新幹線が整備されるわけだが,新幹線による全国ネットワークの構想は未だ一部しか整備されておらず,明治〜大正〜昭和にかけての駅有り無しの差のある状態が続いているといえる.つまり,差が開き続けている状態.

東京一極集中についても,このあたりの状況が大きく影響し続けているわけだが,この偏在した状況が当然になってしまっており,「是正」しようという動きも鈍くなってしまっている.「是正」どころか,新たに超々高速鉄道のリニアが出現しようとしており,より高次なレベルでの駅アリ駅ナシの有無の格差状態が生み出されようとしている.

ということで,今の状況は日本の国土構造にとっては「当たり前の状態」ではないんですよ.ここでモタモタしていると,エライことになりますよ.リーダーの皆さん.

つづく

Views Today : 200

Views Today : 200 Views Last 7 days : 3120

Views Last 7 days : 3120 Views Last 30 days : 12246

Views Last 30 days : 12246