そして,閉店を待たずして…

福井の人が手土産で持ってくる羽二重餅.

元々人気で,夕方には完売していることも珍しくはなかったが,「朝から行列」は流石になかった.

新幹線開業で,ついに東京方面の人々に見つかってしまった模様.

#たくさん買うと,切り落としをおまけで付けてくれるサービスは健在の模様.

積極財政の高市政権が発足したが,「鉄道政策の進展に期待する」「インフラ整備が進む」等々の期待の声が大きい.

ところが実は,1年ほど前に買って読んだ実質的な政策集と言われる本には,あんまりインフラのことは書かれていない.もう一冊買ってみたが,やはり同じで,セキュリティ関連やエネルギ政策は詳しいものの,インフラ関連は手薄に見える.

連立政権を組むうえで「大阪副首都構想」に賛意を示してはいるものの,これも日本国のBCPとしての首都機能のバックアップという観点の延長で,インフラ整備政策というよりはセキュリティ関連である.国土強靭化の観点にも触れられてはいるが,これもセキュリティの延長である.

内閣の布陣を見ると,手薄なところは詳しい人に任せる方針のようにも見えるので,特に心配はしていないが,インフラ関連で具体論に入る前に最初に手を付けるべき点は,「rの見直し」である.

「r」って何?…ということだが,社会的割引率(social discount rate)のrateの「r」である.

今のところ,日本で計画されるプロジェクトを事前評価する場合の社会的割引率は4%に設定されている.

年間換算レートみたいな数値であり,一応,授業や教科書では,「世の中,経済成長とかするので1年後の1万円は今年の1万円と価値が違うだろ? その変化率を社会的割引率といって例えば10%なら,来年の1万1千円と今年の1万円は同じ価値ということだ」みたいな説明をする.

この割引率という数値は,現金で持っているよりも公共投資をしたほうが社会的に有利だ,という指標計算に使う率なので,経済成長率とか,公定歩合(現在は基準割引率および基準貸付利率)とか,そういう値を設定するというのがセオリーである.事実,諸外国での計算上の社会的割引率はそうなっている.

ところが日本では平成初期の基準貸付利率に相当する「4%」のままである.30年以上前の社会に合わせた値のままである.今は「0.75%」であり,経済成長が「目標2%」で実際にはマイナス成長していることもあるかもしれない国が,である.

この「r」の値で,計算上の総費用は大きく変化するし,将来得られるメリット(便益)の総額も大きく変わるので,プロジェクトの事前評価結果も大きく変わる.例えば,ざっくりした計算ではこんな感じ.

交通インフラプロジェクトに限らず,すべてのインフラ整備にこの「r」が関係してくるので,具体的に何を作るのかという話を進めるのと合わせて,「rの見直し」が必須である.

# 実態に合わせるのなら,r=1%くらい.成長目標ベースとするにしてもr=2%くらいが妥当かな.

ネバネバした緊縮財政から,もしかしたら,かなり久しぶりの積極財政政権になりそうな気配が出てきたわけだが,もしも積極財政が実現したら整備新幹線の地元負担問題は解決するかも,と思っている.

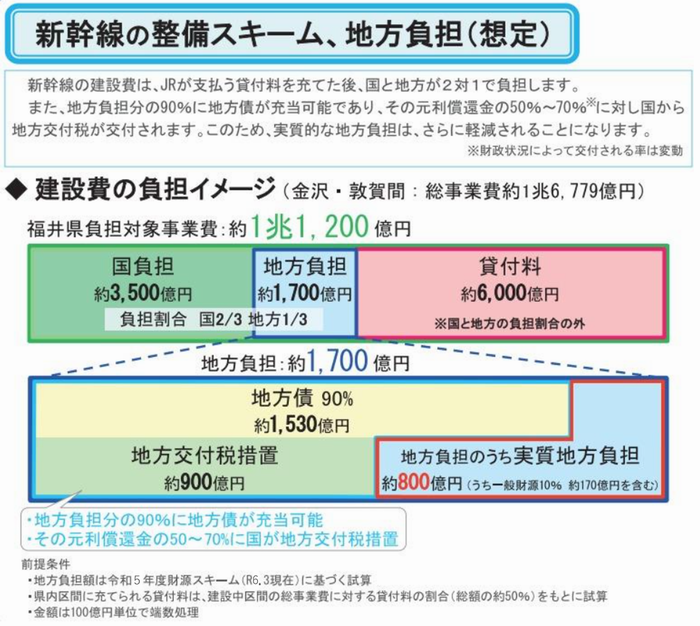

現行の整備新幹線の建設スキームでは,新幹線の建設費のうち,アチコチやりくりした残りの額を「国:地方=2:1」の割合で負担することになっている.そんで,この見かけ上「1/3」負担を巡って,難色を示す自治体が少なくないわけだ.

「見かけ上」と書いたのは,新幹線の財源構成はかなり複雑で,わかりやすいのは福井県庁のこの図である.

建設費のうち,「国:地方=2:1」の対象にならない分が少なくなく,残り部分の地元1/3負担についても,半分くらいはこっそり国が穴埋めしてくれるというシステムになっている.この結果,実質負担は800億円÷1兆1200億円=約7.1%ということである.33%ではない.ホントはこのレベルだが,地元県民に向かって建設費の1/3(33%)だというような説明をする首長さんがいたりして,困ったもんである.

さて,積極財政権限定の解決策とは,ズバリ「全額国負担」である.現状でも地方負担は10%以下なので,この際,全額国負担でもいいじゃないかという話である.その方が合意形成的にもシンプルだ.

こういう話をすると,特に大都市圏から「受益者負担ガー」という声が出てきがちであるが,輸送は起点があって終点がある.片方の端だけが受益者ということはなく,もう一端も受益者である.その「もう一端」とはどこか.大都市圏にほかならない.

大都市圏はこれまで,1円の建設費負担もなしに新幹線の恩恵を受けてきている.東海道新幹線の地元負担はいくら払った? 山陽新幹線の地元負担はいくら払った? 東北・上越新幹線は?

じゃぁ,すでに開業した整備新幹線の沿線は払い損ではないかという話になる.整備新幹線の建設費は,(年次間のデフレータの操作はしていないが)以下の表のとおり.

| 億円 | km | 億円/km | ||

| 北海道新幹線 | 新青森-新函館北斗 | 5,783 | 149 | 38.8 |

| 東北新幹線 | 八戸-新青森 | 4,547 | 81 | 56.1 |

| 盛岡-八戸 | 4,565 | 97 | 47.1 | |

| 北陸新幹線 | 金沢-敦賀 | 16,779 | 125 | 134.2 |

| 長野-金沢 | 16,988 | 228 | 74.5 | |

| 高崎-長野 | 8,282 | 117 | 70.8 | |

| 九州新幹線 | 博多-新八代 | 8,794 | 121 | 72.7 |

| 新八代-鹿児島中央 | 6,401 | 126.1 | 50.8 | |

| 西九州新幹線 | 武雄温泉-長崎 | 6,197 | 66 | 93.9 |

建設費を単純合計すると,約7.8兆円.単純に1/3にすると2.6兆円だが,上の「地元負担は実質7.1%」だとすると5,500億円.これくらいのオーダーの額なら,沿線に「返却」してもいいじゃないか.

単年度で返すのがしんどいなら,10年かけて返却なら年額550億円にしかならない.国の年間予算の0.05%レベルである.

ネバネバ政権では実現しそうに無い案だが,積極財政政権ならこれくらいはあってもいいんじゃないかな.

これで,西九州新幹線も,四国の新幹線も,北陸新幹線も,かなりやりやすくなるのでは?

このお話.

まぁ,アカンといえばあかんが,こっちのほうがすごいぞぉ.

↓

↓

(なお,日本国有鉄道時代には客席と運転席の間は遮光幕で常に仕切られており,隙間から覗くと週刊漫画雑誌を読みながら運転しているのを目撃したことあり.)

東急田園都市線で回送列車と営業列車が接触事故を起こした件.

下のYoutube動画の開始早々(1秒),下側の回送電車の最後尾運転席の直下に分岐器があり,その分岐器の前方すぐのところのレールに白色の継目板が左右ともにあてがわれているのが見える.

この白色は,おそらく営業列車の走る本線側の軌道回路と回送電車の走る側線の軌道回路を分離するための絶縁だろう.(この写真が分かりやすそう)

ということは,軌道回路という「列車の在線センサー」的には回送列車は営業線から離脱したという検知をしており,営業列車側に「進行」現示のGOサインを出した原因.

一方,ちょっと見にくいが,下の航空写真の中央の「東急田園都市線」の「急」の字の下に白い点が見える.これが接触限界(車両接触限界標).上のビデオだと,回送電車の右から2枚目のドア付近.ここよりも合流する分岐器側(右側)だと電車同士がぶつかるという位置.

回送電車の運転席はこの白い点よりも右側に出ており,分岐器の真上にある.つまりぶつかる位置で停車してしまった.

要するにまとめると,「センサー」は本線にはないと判断していたけれど,実際には本線の走行を支障する位置に回送電車が止まってしまったということ.

事故調査委員会がなかなか「営業再開!」と言ってくれないのは,このシステム的なバグ(軌道回路の境目と実際の接触限界のズレ)が解消されない限り,事故が再度起こる可能性があるから,ではなかろうか.

(…がしかし,こんな箇所は全国各地にアチコチありそうなのが悩ましいところ)

なお,「見習い運転士ガー」とか騒いでいるマスコミは,お門違いの可能性大なので無視しましょう.調査能力が無い可能性大.

予想だが,「バグが解消されるまで,回送電車の入っていった引き上げ線の使用は停止」という条件で復旧が認められ,さらに全国の鉄道会社に「同様のバグがないかどうか調査せよ」というお達しが出るのでは.

(復旧した模様)

(予想通りお達しが出た模様)

この話.

https://www.47news.jp/13219902.html

https://www.sankei.com/article/20250929-SWQE3TCXZFP5FJZO5KDJI3LSDA/

前原誠司代表は29日、北陸新幹線敦賀(福井県)―新大阪延伸を巡り、滋賀県を通る「米原ルート」は、「実現が難しい感触だ」との見解を示した。

選挙の公約に掲げる前に,ちょっと考えればわかる話なんですけどね.公約,軽いよね.

「…第3の案をまとめ、提示する取り組みに移りたい」と話した。

第3の案ありますよぉ〜.

副首都への特例措置としては、①国から税源を移譲②規制の特例措置③首都機能の代替に必要なインフラ整備のための財政措置④国会や中央省庁の機能を一部移転-とした。

情報源: <独自>維新「副首都法案」の骨格概要判明 「二重行政」解消、税源移譲や省庁一部移転も – 産経ニュース

「副」って「正」が機能しない場合のサブのはず.市長が機能しない場合の副市長,大臣が機能しない場合の副大臣,社長が機能しない場合の副社長.

とすると,副首都というのは首都が機能しない場合のサブ.日本国のBCP(事業継続計画).つまり,国の機能であって,地方政府のプロジェクトではない.

①国から税源を移譲

副首都は国の機能であって,大阪をはじめとする自治体の機能ではないので,どうして国から地方に税源移譲しないといけないのか理由がなさそう.

②規制の特例措置

国の統治システムを複線化する必要があれば,制度整備はなされると思われるので,何を規制緩和するんだろう.この際の便乗?

③首都機能の代替に必要なインフラ整備のための財政措置

副首都は国の機能なので,国の負担でインフラ整備されるのが基本.地方のインフラ整備で地方負担があるのは,受益者が地方だから.

副首都の受益者は国全体なので,基本は全額国庫負担のはずなので,地方政府への「財政措置」は不要では?

④国会や中央省庁の機能を一部移転-

どこに何を移転するか…だが,副首都プロジェクトは最悪ケースを想定するのがスジ.

最悪ケースとは,首都直下地震と富士山噴火と南海トラフ大地震の三連コンボ.過去には元禄関東地震(1703),宝永地震(1707),宝永大噴火(1707)という三連コンボがあったので,備えるべき.

首都直下地震で首都東京が機能不全中に,副首都が南海トラフでアウトというのは避けなければならない.ところが,大阪市の西半分は南海トラフでアウトの可能性アリ.

少なくとも副首都の適地は大阪市ではない.

…ってわかってんのかな.