かつて東海道新幹線が建設されたとき,一応,未開発の技術ではなく当時使用実績のあった技術を集めて開業に至った.

その後の整備新幹線は言わずもがな.

スーパー特急方式は,狭軌200キロ運転は実績がないが,160キロ運転程度なら試験列車の実績があった.

ミニ新幹線は,車両だけ狭軌広軌両用で,(細々とした部分はともかく)特に新規の技術はなかった.

リニア新幹線も技術開発が一定水準に達したことを確認してから建設することになった.

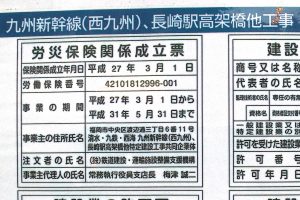

ところがFGTはというと,技術開発が現在進行形である.にもかかわらず,まだ完成していない技術を九州新幹線長崎ルートで使うことが予定されている.まるで実験線だね.一時期,北陸新幹線の敦賀以西でも使用が想定されていた.

なんか違和感あるなぁ.まだ実用になるのかどうか分からないので,FGT採用を前提とした路線計画は,技術開発が要求水準に達したことを確認してからあらためて立案した方がいいかも.

つまり現時点で路線計画をたてるのなら,これまでの例に倣うと,FGTの使用を前提とせずに計画した方が適切かも.などと思う今日この頃.

Views Today : 134

Views Today : 134 Views Last 7 days : 3003

Views Last 7 days : 3003 Views Last 30 days : 12185

Views Last 30 days : 12185