北海道までもう間もなく新幹線が走ろうとしているが,皆様ご存じのとおり,困った問題がまだ解決されていない.青函トンネルでの運転速度の問題だ.

青函トンネルそのものは新幹線規格で設計されており,時速260キロ,いや昨今の強力なモーターなら,騒音のことを気にしなくても良いので,(誰も話題にしようとしないが)もっと高速で運転できる(はず).おそらく架線等の設備を対応させれば時速320キロ運転もできるんじゃないだろうか.

ところが実際の運転速度は時速140キロにまで抑えるという.反対側の線路を走る貨物列車が風圧で転倒しないようにするためらしい.本来の高速運転をするために,トンネルをもう一本掘ろうか,などという話さえある....がしかし,これは今になって判明した話ではなく,東海道新幹線の開業前からある程度わかっていた話である.

東海道新幹線の建設時には(建設の遂行のための方便という話もあるが)貨物列車の運転が検討されていた.そのために,実際に風圧の影響が検討され,実験もされ,時速150キロくらいまでなら何とかなりそうだが,それ以上になるとヤバそう,解決は先送りね...となって,実際に貨物列車の運転そのものが先送りになると,問題解決も先送りになり今に至る,という感じである.要するに,50年以上前からわかっていた話.

そんなわけで,(連続勾配もあるということもあり,)青函トンネルの新幹線の通過速度は青函トンネルを掘り始めた当初ですでに時速160キロ運転想定になっていたのではないかと思う(ちょっとうろ覚え).

さて,風圧で車両が転倒する可能性が高まる理由は,日本の新幹線の線路規格に起因している.上下線路の間隔が欧州の高速鉄道線路よりも小さく,車両と車両の壁面の間隔が小さい.ドイツの高速新線などでは,貨物列車の運転を考慮して複線の線路間隔をわざわざ広げている区間もある.

ということは,高速で運転したければ,すれ違う際の車両の間隔を広げればいいということになる.子どもの砂遊びではないので,今さらトンネルを大きくするわけにはいかないが…発想を変えると,トンネルを大きくするんじゃなくて,車体断面の小さな車両を走らせることは出来る.

フルサイズの5列の新幹線電車は幅3.35m,いっぽう秋田や山形に行くようなミニサイズの新幹線だと幅は2.95m,その差は0.4m.左右それぞれ0.2mずつ小さくなるので線路間隔を約0.2m拡げたのと同じ効果があるかもしれない.車両の断面積も15%ほど小さいので,押しのける空気の量もそれだけ少ない.

この差によるすれ違い時の影響の差は…残念ながら分野外で何とも…ではあるが,すれ違い速度向上には役立つ可能性はある.(まぁ下手の考え休むに似たり,の可能性もあり.この程度の検討はしていると思うが.)

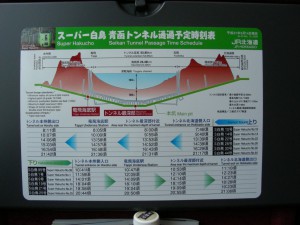

#写真は,話の進行とは直接関係ありませんが,青函トンネルの写真です.上から順に,「木古内付近の在来線と新幹線の合流予定部分」「青函トンネル北海道側入り口」「青函トンネル内」「本州側出口」「本州側の在来線と新幹線の分離予定部分」「特急車内のトンネル説明」である.

「車両」タグアーカイブ

トラム変幻自在(CAR-GO-TRAM編)

トラム変幻自在(ディーゼルトラム編)

路面電車というと「道路に線路を敷き,その上を電車が走る」というのが標準スタイルであるが,中にはちょっと変わった路面電車も存在する.

「ディーゼルトラム」というが,要するに電車ではなくてディーゼルエンジンで走る気動車である.路面軌道ならぬ路面気動車である.

比較的有名なのは旧東独のZwickauという都市であるが,実はここの路面電車は「電車」が基本である.郊外から来る鉄道線から路面に直通する系統があり,それだけが路面気動車で,あとは電車になっている.市内の電車は狭軌,乗り入れる「路面気動車」は標準軌なので,一部区間に路面の三線軌があり,そこをゴトゴトと「路面気動車」が走ってくる.

実はZwickau以外にも「路面気動車」は存在する.厳密には「シリーズハイブリッド車」と言った方が正確かもしれないが,路面電車区間は電車として走り,郊外鉄道線で非電化区間を走る場合だけエンジンを吹かして発電して走るものがある.それが,これ.ドイツのカッセルの電車で,郊外線から乗り入れる系統である.カッセル大の先生に教えていただくまで,全く気付かなかったが,駅で観察すると確かにエンジンの音がしているものもある.

屋根の上をよく見ると,電車らしからぬ「排気口」があり,周辺がススで汚れている.

日本でも似たような形式の電車の試作車があるんだったっけ?

リニアモーターカー発達史

ML100試験車(1972〜)

研究所の構内を走行し,初の浮上走行に成功.速度は60km/h.人の乗車を想定して設計していないようだが,一応,座席があり,開発者の方がこっそり乗って走行したことがあるらしい.

ML500試験車(1977〜)

宮崎実験線で使われ,517km/h走行成功.ただし,座席はなく,コイルの装置にカバーを被せたようなもの.

MLU001試験車(1980〜)

はじめて客室を設置し,宮崎実験線で運用.405km/h運転に成功.

MLX01試験車(1996〜)

中央新幹線の基本計画策定時の試験車は「ML100」,公式に「中央新幹線=リニア」になったのは四全総(1987)からなので,その当時の試験車は「MLU001」.担当者の胸の内ではかなり早期の段階から「500km/hの中央新幹線を」と思っていたかもしれないが,公式にはこういう時代背景であった.

鉄道後進国ニッポン(非電化急行は160KM/H)

ディーゼルトラム(独:ZWICKAU)

システムの動作確認をかねて,ちょっと説明.

システムの動作確認をかねて,ちょっと説明.

ドイツ東部のZwickauを走るトラムだが,電気運転ではなく,ディーゼル運転である.

詳しくは,また,後日.

非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,日本だと(もう絶滅したけど)山の中をゴトゴトとゆっくり走るイメージだけど,ドイツの非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,こんな感じ.

非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,日本だと(もう絶滅したけど)山の中をゴトゴトとゆっくり走るイメージだけど,ドイツの非電化,単線,4両編成のディーゼル急行というと,こんな感じ.

Views Today : 51

Views Today : 51 Views Last 7 days : 2076

Views Last 7 days : 2076 Views Last 30 days : 12894

Views Last 30 days : 12894