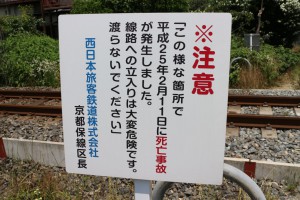

踏切で良く見かけるセンサー.

覗き込むとこんな感じ.横断する道路の向こう側の機器とセットで,道路上の物体を感知し,踏切が鳴っているにもかかわらず線路上に物体があると信号機を赤にしたり,専用の警告信号機を点灯させたりする.

ただ,このセンサーは自動車程度の大きさのものの感知を前提に設計しているそうで,人がいても感知できないそうである.足腰の悪い老人などが取り残されても,感知できないらしい.

だが世の中探してみると人を感知するセンサーというのは存在していて,最近時々見かけるこの横断歩道マークの道路標識,下部にライトが仕込まれていて,歩行者の接近だけを感知して点灯する.自転車で通過したりクルマが来たりしても点灯しない.

だが世の中探してみると人を感知するセンサーというのは存在していて,最近時々見かけるこの横断歩道マークの道路標識,下部にライトが仕込まれていて,歩行者の接近だけを感知して点灯する.自転車で通過したりクルマが来たりしても点灯しない.

たぶん,精度の問題でまだ踏切には採用できないんだと思うが,将来的には踏切も人感センサーの設置が望まれるところである.

Views Today : 728

Views Today : 728 Views Last 7 days : 3892

Views Last 7 days : 3892 Views Last 30 days : 15078

Views Last 30 days : 15078