Youtubeで北陸新幹線の運転席からの映像を見ることができるが,なかなか興味深い(画質がイマイチなのがちょっと残念).

まず長野駅を出発した直後(1:34)に差し掛かる分岐器である.長野駅は現時点では全列車停車であるので,長野駅構内の分岐器は高速運転仕様である必要はなく,他の新幹線路線でも全列車停車の駅は通常タイプの分岐器が標準である.ところが,長野駅の分岐器はわざわざノーズ可動式にしているように見える.分岐器を通過する際にも,ガタゴトという音は記録されていないようだ.将来的には長野駅通過列車が設定されることも考慮してあるのだろうか.しばらくして差し掛かる両渡りの分岐器(2:27)も高速通過対応である.車両基地への出入り口(4:48)は,もちろん高速通過対応の分岐器になっている.

トンネルに入ると,雪で見えなかった軌道構造がわかるが(6:40),九州新幹線あたりから採用されているローコストタイプの梯子形のようだ.映像だとずいぶんゆっくりに見えるが,長野-金沢間の映像が68分なので,ほぼ「かがやき」と同程度の運転のようだ.

飯山駅(10:38)は棒線駅でホームがあるだけ.そういえば,ずいぶん前に卒業生が,ただいま飯山駅付近軌道敷設中,と言ってたっけ.この附近は連続する急勾配があるが,特に遅くなるわけでもなく,淡々と走行.トンネル長いな.そして,East-iとすれ違い(14:27).

トンネルを出ると雪景色なのに軌道に雪は無く(16:33),このあたりは温水の融雪装置が付いているのかな.民家に近い区間では防音壁が一段高くなるが(17:37),透明で景色が見えるタイプ.これも九州新幹線にあったかと思う.

そして,新潟県知事が通過することを前提に設計していることについて激怒したという例の上越妙高駅にさしかかるが,駅の手前の両渡り分岐器は(17:51),もちろん高速通過に対応したものになっている.そして,通過後の片渡り(18:05)も高速対応.

そして再びトンネルだが,短い明かり区間は覆いで次のトンネルと連結されてしまっている(19:17).なぜか,断面が四角のトンネルと,丸のトンネルが接続されている(20:59).四角部分は雪覆いか?

糸魚川駅(27:01)も棒線駅.列車の運転本数が少なく,速達便を各停形が待避する必要が少ないため,設備の簡略化が行われているようだ.

トンネルを抜けて,黒部宇奈月温泉駅が近づくと,複線の軌道間の「谷」が深いようだ(34:56).ここに雪を貯める構造かな(貯まった雪はどうするんだろう).側壁が二重になっており,この間に雪を飛ばして下に落とす構造かな.そして高速通過対応の片渡り(36:23)を過ぎて,黒部宇奈月温泉駅を通過.ここも棒線駅.

しばらく走って入るトンネルの土被りが異様に浅い(38:21).

富山平野を突っ切って,富山駅へ.よく見ると,ちゃんと勾配標あるのね(43:35).それから,風速計(43:38).

新幹線にしては結構急な曲線をとおり(43:58)進路を南へ.減速しながら再び西へ.駅手前の分岐器はノーズ可動式ではなく(46:35),低速運転が前提のようであり,長野駅と違って通過は想定していないか,もしくは低速通過しかできないようである.富山駅を出た直後の分岐器には覆いがしてあるが,これは雪覆いというよりは左隣にマンションがあるため,分岐器や新幹線そのものに起因する騒音対策ではないかと思われる.富山駅の金沢方の両渡り(49:13)は長野や上越妙高とは異なり,フランジウェイのある切欠き付き通常タイプであり,高速走行は想定外.

さらに西へ.新高岡駅(55:06)も棒線駅.この設備は何だ?保守基地?(56:30)

そして,富山石川県境へ.このトンネルは計画変更に伴って掘り直したトンネルだったっけ(59:00).入ってしばらくは雪覆い兼サイレンサーか?

ここも保守関係?(1:03:20)

長野から1時間あまり.金沢着.駅手前の両渡り分岐器(1:06:25)は,やはり通常タイプで高速通過は想定外.通過時にカカンカカンと音がする.

ここまで.おわり.

#(騒音対策の可能性もちょっとあるが)長野駅が通過列車を想定して設計されているのは意外であった.

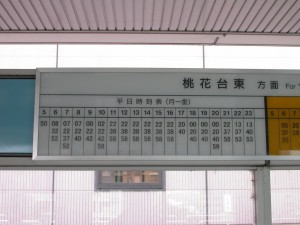

小牧駅の発車時刻表.減便のためだろうか,中途半端な運行間隔で,覚えにくい上に実際にも使いにくい.

小牧駅の発車時刻表.減便のためだろうか,中途半端な運行間隔で,覚えにくい上に実際にも使いにくい.

Views Today : 102

Views Today : 102 Views Last 7 days : 2971

Views Last 7 days : 2971 Views Last 30 days : 12153

Views Last 30 days : 12153