琵琶湖疎水というと,京都の(そして明治期の)一大インフラ事業であり,琵琶湖から導水トンネルを使って水を琵琶湖から京都盆地に導くとともに,高低差を利用して水力発電が行われた.

電力は日本初の路面電車の動力源として使われたことは有名である.

さて,その琵琶湖疎水を使った観光開発が京都市で進みつつあり,お試しツアーに参加させていただいた.

琵琶湖側の疎水はこんな感じ.

そして,琵琶湖側の水路トンネルの入り口はこんな感じ.

そして,琵琶湖側の水路トンネルの入り口はこんな感じ.

ここを小さな船で川下り,ならぬ疎水下りをするわけだ.

行程のかなりの部分はトンネルで,ほとんどこんな風景.

案内のお兄さんの説明が楽しいので,退屈はしない.

この琵琶湖疎水ができたのは明治なので,後から出来た湖西線が一部でルートが交錯する.このため,湖西線建設時に疎水には新しいトンネルが掘られている.

https://www.google.co.jp/maps/@34.9944013,135.8231731,17z

山沿いの疎水公園というところが旧水路跡地であり,南端部分で湖西線の線路と重なっている.

…とまぁ,ここまでは案内のお兄さんが教えてくれるお話.

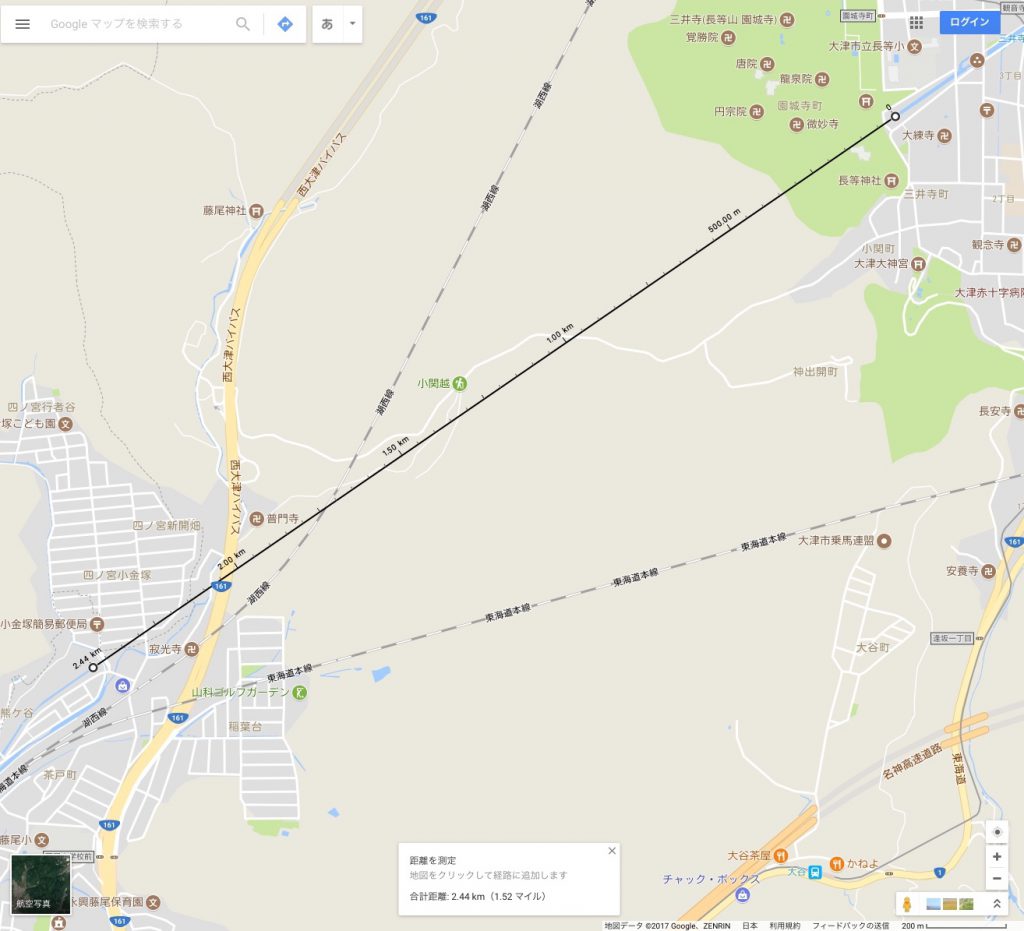

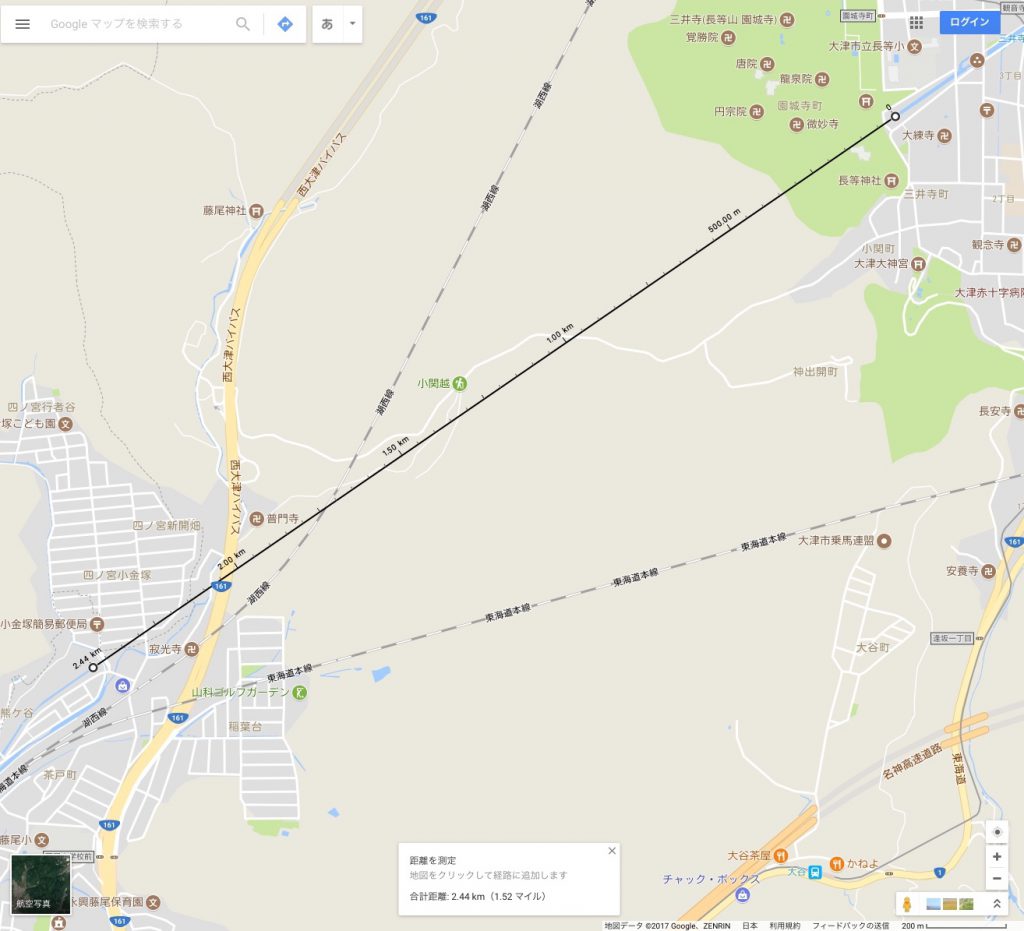

実は疎水と湖西線はもう一カ所でも交差している.地図の上で確認すると…

直線で結んでいるのが琵琶湖側からの最初の疎水のトンネルで,トンネル内で湖西線と交差している.水には動力源はないので,導水トンネルはほぼ水平であり,湖西線と疎水の高低差もあまりないはずなので,トンネル内でごく近接した状態で立体交差しているはず.

ということで,トンネルの内壁をよーく観察してみると…

小さなプレートがあった.おそらくこの直下を線路が走っているはずだ.

小さなプレートがあった.おそらくこの直下を線路が走っているはずだ.

インフラ整備って既存インフラへの影響を最小限に抑えながら整備するので,結構面倒なことも多そうだな,と感じた瞬間である.

なお,お試し乗船客でこんなことに気づいている人は他にはいなさそう.

琵琶湖通船事業は,今のところ関係者だけしか参加できないが,そう遠くない将来に一般参加も出来るようになる模様.

こうなっている模様.

こうなっている模様. こうなっている模様.

こうなっている模様.

Views Today : 242

Views Today : 242 Views Last 7 days : 3643

Views Last 7 days : 3643 Views Last 30 days : 13901

Views Last 30 days : 13901