例の出張の日になった.列車は東京駅を出る段階で全席完売の盛況ぶり.どうやら私は団体客の多い車両の空き席に収まってしまったようだ.完全に観光列車状態.チョコあげようかとか言われたりするワケだな,これが.

新青森を出ると北海道新幹線区間に入るが,どうも遮音壁が多くて景色があまりよろしくない.せっかくの車窓が,壁だらけ.

新青森から新函館北斗までは約1時間であり,概ね毎時1本運転されているので,この区間では2度新幹線とすれ違う.

中小国の信号場で在来線と合流する.

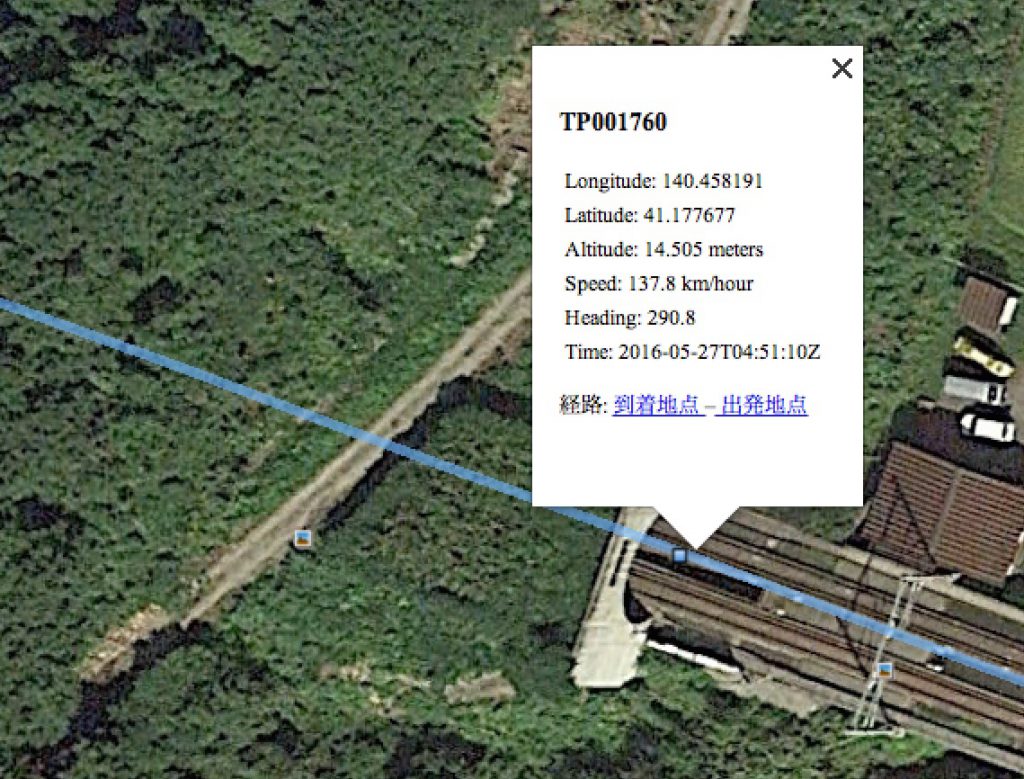

ここからしばらくは狭軌と標準軌の三線軌だ.残念ながら,速度はずいぶん遅い.在来線特急なら「がんばって走っている」レベルだが,新幹線としては「徐行?」というレベル.

車内放送でいくつかの小さなトンネルの後,青函トンネルに入ることが告げられた.その直後に「奥津軽今別」に停車したので,「あら,もう北海道? 早かったわね.」などと隣の席の観光のおばさま方がのたまわってらしたが,この直後,現実を体験することになる.

時速約140キロで青函トンネル突入.スピードはもちろんずっとそのまま.トンネルを通過するための所要時間は約25分.

例の観光おばさま方,「えっ! ・・・」・・・ゴォーーーーーーー

ゴォーーーーーー.竜飛海底駅と吉岡海底駅も非常用設備として稼働中の模様.

ゴォーーーーーー.トンネルの中では,新幹線と1回,貨物列車と1回すれ違った.

ゴォーーーーーー.30年ほど前に初めて快速「海峡」で通過した際には,全4名のうち2名は途中で意識不明.青函トンネル恐るべし.あの時は140キロも速度は出ていなかったので,40分近くかかったと思う.それを考えれば速くなったものだ.

ゴォーーーーーーッ.やっと出た.例のおばさま方「・・・・・・」

新幹線で北海道上陸!

木古内手前で在来線と分離して…

木古内からさらに15分ほど走って,新幹線の車庫が見えたら終点.

現時点では,ここが新幹線の北限.

Views Today : 225

Views Today : 225 Views Last 7 days : 4490

Views Last 7 days : 4490 Views Last 30 days : 16162

Views Last 30 days : 16162