タブロイド紙の件の続きである.コメントまだ1面だが,この面以外は独自の内容は書かれていないので,1面だけコメントすれば充分なレベルの内容である.

駅建設関係部分についても,市が噛みつかれているようだ.ポイントは,駅建設に関する費用負担である.この紙に限らず,公共事業の費用が発生することは,これ即ち全て悪であるという前提で記事が書かれることが多い.この記事も例にもれていない.

公共事業が是か非かを判断するのは,費用に見合った効果が生じるか否かであって,支出が生じることが全て悪ではない.支出ばかりで何の効果も出なければ悪い事業,支出に見合った効果が出ればいい事業.非難する場合は,何の効果も出ないということを(悪魔の証明にならない範囲で)それなりに説得力のある理由を述べてから非難する必要がある.・・・で,この記事はというと,市がまだ説明していないことだけを以て「マイナス」と結論づけている.論が飛んでますが.現時点で非難できるのは,”説明を”までですね.「マイナス」かどうかは調べたり検討したりしてないので,言えないよね.

残りの8面,9面にも記事が続くらしいが,8面は主に以下の話のダイジェスト,9面はリニア計画に反対している学者のお話のダイジェストなので,以下省略.

詰まるところ,このタブロイド紙は,茶化した記述+浅い分析+他記事のダイジェストの構成のようで,的確な独自分析には至ることが出来なかったようである.(まぁ,週刊誌なら,そんなもんか.)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(輸送力編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(失敗尻ぬぐい編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(地震対策・復興編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(環境編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(安全確保編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(番外編+まとめ)

「安全」タグアーカイブ

日本に本物のBRTは出来るか?(優先信号)

フランスのナント市のLRT4号線ことBRTシステム「Busway」である.郊外方向に行くと,一般道の中央に専用レーンが設置されているところがある.ただし,見てのとおり,明らかに専用であることがわかるようなインフラである.視覚効果を狙ったものというよりは重量級のバスが通過することに対応して舗装が強化されているのではないかと思われる.分離帯が無いが,一般車の走る車線よりは若干路面そのものが高くなっているようである.

さて,写真は交差点部であり,鉄輪式のLRTと同じく赤青黄色の信号機とは別に縦棒横棒式の専用信号機が設置されているが,おもしろいのは交差する側の道路に対して「踏切警報器」があることだ.2枚の写真の違いがわかるだろうか? 縦に2灯並んだ赤色灯が交互に点滅している.ナントのBRTには踏切がある.つまり,BRT側が完全な優先権を持っているということであろう.それに比べて日本のPTPSは何と控えめなことか…

確かに,これほど確実な優先信号なら平均速度は高いだろう.これならBus Rapid Transitである.そういえば,日本の「BRT」ってどういう定義だったっけ?

トラム変幻自在(架線レス編)

路面電車は電車なので,エンジンで電気を発電しながら走るような特殊なものを除くとどこかで電気を集電しなければ走れない.ところが,場所によっては街路上空に電線がぶらんぶらんしているのは好ましくない場所がある.

例えば観光地や景勝地などの都市景観を気にするような場合であるが,こういうところに対応したLRTもある.下の写真はフランスのボルドーで,ワインで有名な都市である.

特別な場所でなくとも,街路上空はスッキリしており,日本でも中心街の景観を気にしている場合はこういった方法が参考になる.

では,電車の電気はどこから調達しているかというと,左右のレールの間にもう一本,集電用のレールというか金具があり,電車の床下の集電用の装置から電気を取り入れている.

もちろん,この集電用のレールを触っても感電しない.電車がやってきたことを感知して,電車の下になった場合だけ通電し,電車が行ってしまうと自動でスイッチを切っている.難点は,装置が複雑になるので,やや費用が割高になることと,複雑な装置が地面下に埋設されることになるので,街路が冠水しやすい日本の都市にはあまり向かない(あるいは,改良の余地がある可能性あり)ことであろうか.

もちろん,この集電用のレールを触っても感電しない.電車がやってきたことを感知して,電車の下になった場合だけ通電し,電車が行ってしまうと自動でスイッチを切っている.難点は,装置が複雑になるので,やや費用が割高になることと,複雑な装置が地面下に埋設されることになるので,街路が冠水しやすい日本の都市にはあまり向かない(あるいは,改良の余地がある可能性あり)ことであろうか.

この電車は,郊外部にゆくと屋根上の集電装置(パンタグラフ)から電気をとることも出来るようになっており,切り替え地点ではパンタグラフの上げ下げの光景を見ることができる.

津波を避けて引っ越しした話

最近,巨大津波をおそれて,静岡県などで内陸に引っ越す人が増えているらしいが,それを聞いて思いだした話がある.うちの実家がそうだった.実家は海沿いの町にある.今は海は見えない位置に引っ越したが,かつては海まで道を挟んで5-6m(5-6kmではありません)という位置にあった.海-道-家-ミカン山.外洋に面しているわけではないので,干満はあるが波はほとんどなく,普段は至って平穏.海というよりは川の河口に実態は近い.

昭和の南海地震の際に津波が家の中まで入ってきて,畳が浮き始めたので,婆さんが小学校に上がる前の父を抱いて裏山に駆け上がったらしい.その後,30年くらい経ってから孫が生まれたのを機に内陸に引っ越し.どうして周囲に親戚の少ない,学校の校区も違う場所に来たんだろうと思っていたが,最近の公表されいる浸水予想図を見て納得した.

引っ越し元はもちろん浸水実績有りだが,現実家の位置は浸水予想図では浸水高0m.どうやら,まぁ,そういうことなのかなと.なお,昔の引っ越し前の家は,今もミカンの貯蔵小屋として使用されている.

写真は実家から徒歩10分ほどの所.ここは左から順に国道-線路-市街地になっているが,数メートルの浸水が予想されており,国道については付け替えが計画されている.付け替え後の国道は現実家のほぼ真横を通るようである.線路(JR)についても,津波に関する訓練はここで行われたらしい.

青函トンネル対応の新幹線電車考

北海道までもう間もなく新幹線が走ろうとしているが,皆様ご存じのとおり,困った問題がまだ解決されていない.青函トンネルでの運転速度の問題だ.

青函トンネルそのものは新幹線規格で設計されており,時速260キロ,いや昨今の強力なモーターなら,騒音のことを気にしなくても良いので,(誰も話題にしようとしないが)もっと高速で運転できる(はず).おそらく架線等の設備を対応させれば時速320キロ運転もできるんじゃないだろうか.

ところが実際の運転速度は時速140キロにまで抑えるという.反対側の線路を走る貨物列車が風圧で転倒しないようにするためらしい.本来の高速運転をするために,トンネルをもう一本掘ろうか,などという話さえある....がしかし,これは今になって判明した話ではなく,東海道新幹線の開業前からある程度わかっていた話である.

東海道新幹線の建設時には(建設の遂行のための方便という話もあるが)貨物列車の運転が検討されていた.そのために,実際に風圧の影響が検討され,実験もされ,時速150キロくらいまでなら何とかなりそうだが,それ以上になるとヤバそう,解決は先送りね...となって,実際に貨物列車の運転そのものが先送りになると,問題解決も先送りになり今に至る,という感じである.要するに,50年以上前からわかっていた話.

そんなわけで,(連続勾配もあるということもあり,)青函トンネルの新幹線の通過速度は青函トンネルを掘り始めた当初ですでに時速160キロ運転想定になっていたのではないかと思う(ちょっとうろ覚え).

さて,風圧で車両が転倒する可能性が高まる理由は,日本の新幹線の線路規格に起因している.上下線路の間隔が欧州の高速鉄道線路よりも小さく,車両と車両の壁面の間隔が小さい.ドイツの高速新線などでは,貨物列車の運転を考慮して複線の線路間隔をわざわざ広げている区間もある.

ということは,高速で運転したければ,すれ違う際の車両の間隔を広げればいいということになる.子どもの砂遊びではないので,今さらトンネルを大きくするわけにはいかないが…発想を変えると,トンネルを大きくするんじゃなくて,車体断面の小さな車両を走らせることは出来る.

フルサイズの5列の新幹線電車は幅3.35m,いっぽう秋田や山形に行くようなミニサイズの新幹線だと幅は2.95m,その差は0.4m.左右それぞれ0.2mずつ小さくなるので線路間隔を約0.2m拡げたのと同じ効果があるかもしれない.車両の断面積も15%ほど小さいので,押しのける空気の量もそれだけ少ない.

この差によるすれ違い時の影響の差は…残念ながら分野外で何とも…ではあるが,すれ違い速度向上には役立つ可能性はある.(まぁ下手の考え休むに似たり,の可能性もあり.この程度の検討はしていると思うが.)

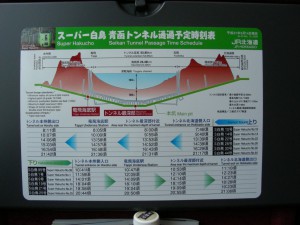

#写真は,話の進行とは直接関係ありませんが,青函トンネルの写真です.上から順に,「木古内付近の在来線と新幹線の合流予定部分」「青函トンネル北海道側入り口」「青函トンネル内」「本州側出口」「本州側の在来線と新幹線の分離予定部分」「特急車内のトンネル説明」である.

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(安全確保編)

この意見の各項目を考えてみるシリーズの5つ目である.フルバージョンはこちら.

- 5つ目:運転手が乗車せず遠隔操縦で運行するなど、安全確保への大きな不安を“置き去り”にする建設になっている

すいません,これ見たとき,思わず笑ってしまいました.これじゃぁ,この指摘主は今走っている普通の新幹線にも乗れないなぁ,って.失礼,すいませんwww.こういうご懸念,数十年前の東海道新幹線の建設時にも某新聞がネガキャンしてましたよね.

じゃぁ,ちゃんと説明します.全ての交通機関が目視運転で安全確保されているかというと,そうではなくて,適切な保安装置があってはじめて安全確保できます.逆に適切な保安装置が無ければ,いくら運転士が乗っていても安全ではありません(例えば尼崎の列車事故).完全に目視確認だけで運転している鉄道は路面電車くらいなものです.

リニアの前に,普通の新幹線について書いておくと,新幹線の運転士の目視で確認できるのはせいぜい数百メートルだそうで,運転士が「危ない」って感じて即座にブレーキをかけても,200−300キロで走っている場合には絶対にそこまでには止まれないそうです(新幹線の運転免許を持っている方に聞いた話).2kmくらい走ってしまいますから,全く役に立ちません.

特に夜間や雨天時は顕著で,夜間に前照灯が照らせるのはせいぜい100−200メートル程度で,前を見ることについて言えばほとんど役に立たないようです.あれは列車の前か後ろかを識別するという役割が大きいようです.(新幹線の前照灯の正規式名称には「照」の字が入って無かったと思う.)

雨天時は雨粒が窓に当たって前方はほとんど何も見えないそうで,どこを走っているのかは,運転席の横の窓を見ながら風景で判断するそうです.そういうわけで,新幹線の運転士には前方注意義務が無いそうです(在来線の運転士には前方注意義務があるらしい).

じゃぁ,どうやって安全を確保しているかというと,線路に特殊な電流を流しておいて列車の存在を感知しておき,列車間隔が詰まってしまったり駅が近づいたりした場合には,列車の車載装置が自動的にブレーキをかけます.この自動ブレーキは非常ブレーキでは無くて,毎日毎列車駅が近づく毎に使われています.運転士が手動操作するのは列車のドアと乗客の列をぴったり合わせる微調整操作くらいで,停車動作については現時点で既にほとんど自動運転になっています.

倒木や崖崩れ等を検知する装置がついている箇所もあります.このへんは検知装置が無いと目視で見つけても間に合いません.つまり,リニア以前に,現時点で既に高速鉄道の安全は機械に頼ったものになっています.

リニア新幹線にも類似の保安システムを入れることくらいは検討しているでしょう.「機械は信用できん!」と言われてしまえばそれまでですが,それじゃぁ,エレベータは怖くて乗れないよね.

#必ずしも「運転士がいない」=「乗務員がいない」では無いことに注意すべし.

#運転士に前方注意義務の無いような交通機関だが,天皇陛下もご乗車されている.

東北に行ってみた(原ノ町編)

リニア新幹線反対論は妥当な指摘か?(地震対策・復興編)

この意見の各項目を考えてみるシリーズの3つ目である.フルバージョンはこちら.

- 3つ目;リニア建設でなく、東海道新幹線の地震・津波対策や東日本大震災からの鉄道網の復旧を行うべきである

これには論点が3つ含まれている.

- 東海道新幹線の地震対策をすべし

- 東海道新幹線の津波対策をすべし

- 震災復旧を優先すべし

まず,地震対策であるが,これはやっている.指摘主は調査不足.やっているのにやってないというのは,さすがに鉄道会社がかわいそうである.これ以上を望むのならば,線路を揺れが襲わない地域に付け替えるか,軌道をジェットコースターのような真っ逆さまになっても脱線しない構造(レールをパイプにして,三方向からがっちり抱え込む形式)に変更するかくらいしか無い.何でも言えばよい,とうわけではない.抜き書きすると,こういうを対策実施中のようだ.

- 構造物および軌道の強化

- 高架橋の耐震補強

- 橋脚・盛土の耐震補強

- 列車を早く止める対策

- 沿線に地震計を配備

- 地震動早期検知警報システムを導入(非常停止)

- 脱線・逸脱防止対策

- 脱線防止ガード

- 逸脱防止ストッパ

- バラスト流出、盛土沈下、高架橋変位を抑制

次に津波対策であるが,これについて鉄道会社は「津波の影響はない」と言っているので,たぶん,公式には何もしていないだろう.『静岡文化芸術大の磯田道史准教授が浜名湖上を通過する東海道新幹線の津波に対する安全性に疑問を投げ掛けていることに関して「どういう根拠で言っているか分からない」と指摘』しているそうだが,公式公開資料と現地調査だけでもこういった分析ができてしまうので,やはり要注意箇所は存在する.歴史の忠告は無視すべきでない,というのは東北の震災の教訓ではなかったか?

津波対策と言っても,線路に沿って万里の長城のような防波堤を建設するわけにもいかない.危ない箇所は線路を付け替えるというのが通常の対策方法であり,例えば浜名湖を大きく迂回するか,あるいはリニア新幹線のように完全に別経路を準備するかということになる.ということなので,リニアを建設して東西間輸送を確実にするという判断は,有効な方法の一つである.

最後に東日本大震災の鉄道復旧の部分だが,そもそも鉄道会社が違うし,鉄道路線の目的も違うし,同じリソースを両者で奪い合っているわけでもない.復旧が遅いとすれば,それは(この震災に限らず),鉄道の災害復旧政策がイマイチだということであり,たたく相手を間違っている.

フルバージョンには,9兆円も金があるのなら国鉄の借金返済に充てて,それを原資に復旧すべしと書いてあるようだが,国鉄再建の枠組みを30年近くたってちゃぶ台返しする話である.事業再生の基本的な手法を知らないんだろうか.国家権力振り回して国庫に納めさせるのか?この国は独裁国家ではない.JR東海はリニア建設という形で「国家的事業」に儲けた金をつぎ込むことで,国民に利益還元しようとしていると思うが,まぁ,話が噛み合いそうにないので,この辺で.

東北に行ってみた(亘理→相馬編)

常磐線で行けるのは南側は広野までなので,いったんいわきまで戻り,磐越東線,新幹線を乗り継いで仙台へ.今度は北側からいけるところまで行ってみる.

まずは,仙台→亘理.本数は少ないながら特に問題なく到着.直接電車だけで行けるのはここまでで,ここからはいろいろ乗り継がなければならない.

次は,亘理→相馬.この区間は不通区間なので,バス代行になっている.切符は仙台→原ノ町のものを持っているので,そのまま通しの切符を見せるだけで乗車.乗り継ぐ客は少なく,地元の人の多くはこの駅から先は自家用車で送迎というのが主流のようである.

この区間が不通になっているのは,常磐線の線路が津波で破壊され,流されてしまったからであり,復旧にあたっては線路の位置そのものを内陸側に移設させることになっているようだ.下の写真は代行バスの坂元駅だが,「駅前」の空き地は新駅予定地のようだ.

元の駅位置はここ.

新駅はこの辺.

新地駅の代行バス停駅の海側は,急に市街地が途切れて荒れ地が広がる.元の駅とともに市街地も消滅してしまったのだろうか.

[map lat=”37.881469″ lng=”140.924288″ zoom=”16″] [/map]

相馬駅着.自家用車に比べてかなり時間がかかり,亘理駅まで送迎が多いのはそういうことのようである.

相馬→原ノ町は電車が運行中.線路の右側は原ノ町方面.左側の錆びているのは不通区間.2両編成が行ったり来たり.

(2013年11月現在)

東北に行ってみた(広野駅周辺編)

常磐線がどうなってるのか,気になったのでいけるところまで行ってみた.まずは南側から.上野から列車を乗り継ぎ,途中で一泊していわきまで.そこから先は「広野行き」という珍しい行き先の電車に乗って終点へ.火力発電所があるところ,とか言うよりはサッカー好きの人には「Jヴィレッジ」の最寄りと言えばわかりやすいか.今やJヴィレッジは彼の発電所対応の拠点になっている.サッカー少年達はどこに行ったんだろうか.

広野駅から先はただいま復旧工事中である. 津波で落橋したのであろうか,橋梁部分(カルバート?)も工事中であった.

駅を降りて周辺をぐるっと歩いてみるが,海岸沿いの林は木の下半分だけが枝葉が無くなっており,津波がこの高さまで達したのであろう.駅よりも海側のうち,低地部分は建物も破壊されている.

駅海側のやや標高が高い部分には新たに住宅地が造成中であった.海沿いで被災した方などの移転先であろうか.

(2013年12月現在)

(2013年12月現在)

Views Today : 222

Views Today : 222 Views Last 7 days : 2209

Views Last 7 days : 2209 Views Last 30 days : 14200

Views Last 30 days : 14200