以下の一連の話の続きである.

第1話-新幹線偉大なり編

第2話-産業振興vs交流編

第3話-他の交通機関編

第4話-東海道vs中山道編

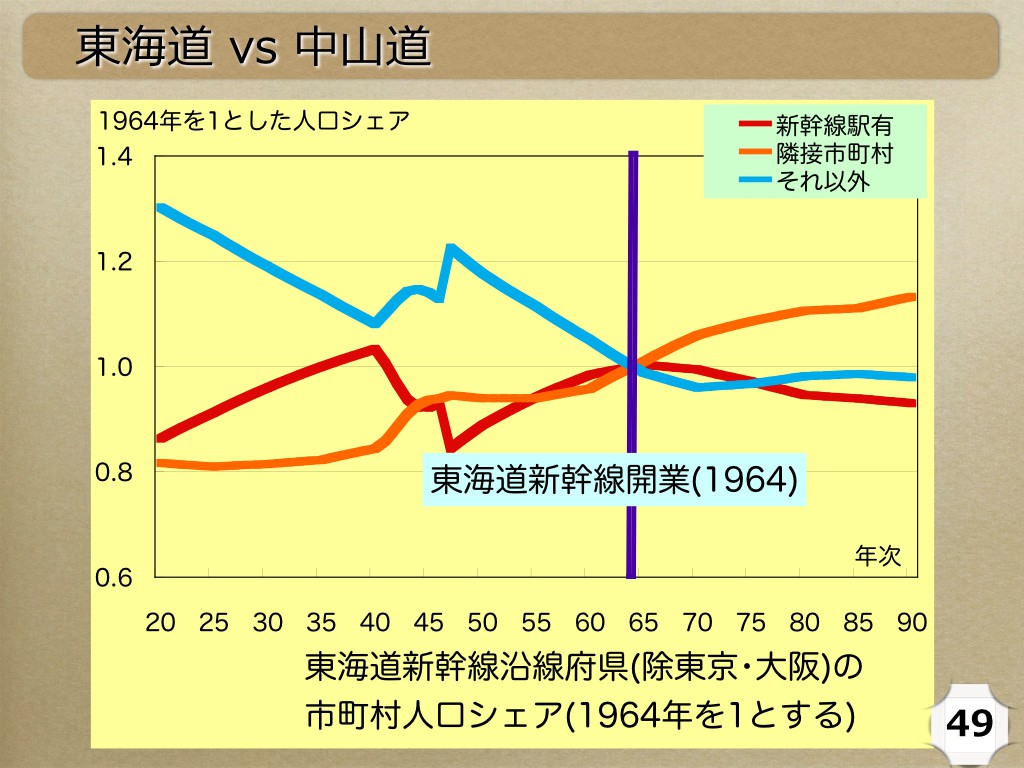

新幹線開業以降,東海道(旧街道)沿いは中山道沿いに比べて人口の増え方が明らかに違っているという話までした.では,その東海道新幹線の駅ができた都市はどのように変化してきたのだろうか.今回の話は前半が15年くらい前のThe21の記事の話,後半は最近の講演会等で使うスライドである.

下の図は,1)東海道新幹線の駅のできた都市,2)その隣接市町村,3)それ以外,以上の3つに沿線府県の市町村を分類し,合計の推移を1920〜1990年について示したものである.そのままの実数を示してもわかりにくいので,東海道新幹線の開業した1964年における人口を基準に同年が1になるようにしたものである.数値が1.2なら1964年の1.2倍の人口ということだ.

赤色の線で示した「新幹線駅有」については,1920年以降人口が増え続けていたが,第二次大戦中に農村部などへの疎開で人口がいったん減る.戦後,再び人口が増え始めるが,東海道新幹線の開業時期にピークを迎え,その後微減に転じる.

オレンジ色の線で示した「隣接市町村」については,1920年以降ほとんど人口に変化はなかったが,戦時中に疎開等で人口が増えたが終戦後も人口は維持され,新幹線の開業時期あたりから比較的近年まで増加し続けている.

青色の線で示した「それ以外」については,1920年代以降人口が減少し続けていたが,戦時中に疎開等で人口が増える.戦後は再び人口が減少し始めるが,新幹線の開業時期以降は人口は横這いになる.

この人口の推移は一体何を意味するのだろうか.新幹線駅のある中心都市の人口が微減で郊外が増加,すなわち都市圏が拡大して人口のドーナツ化が生じているということである.都心は業務地区,郊外は住宅という都市構造ができつつある,ということであろう.これも新幹線の影響かもしれない.新幹線は大都市圏をつくる,ということだろう.

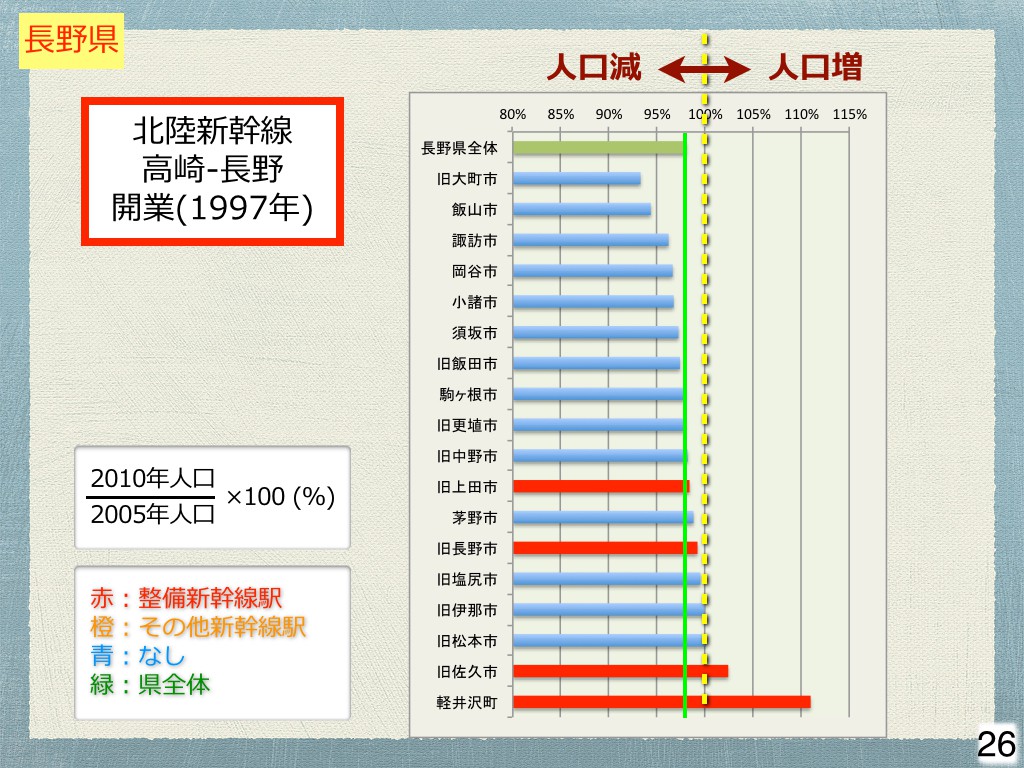

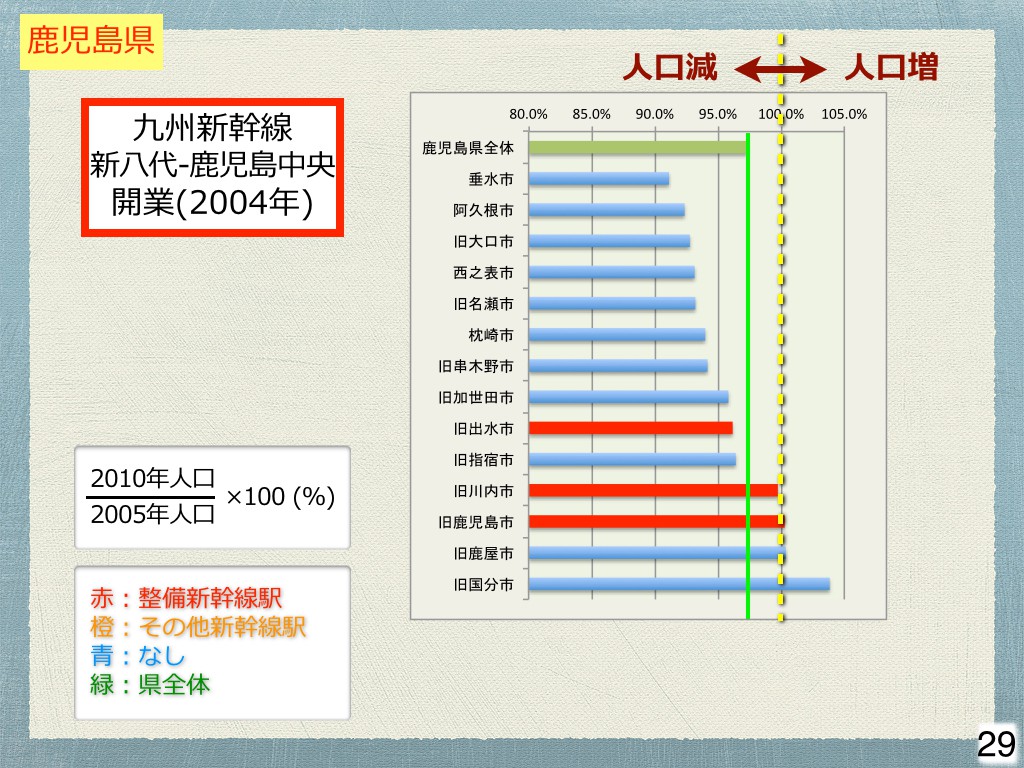

さて,では最近開業した新幹線についてはどういう人口推移の特徴があるだろうか.整備新幹線で最も早く開業したのは北陸新幹線の高崎-長野間で,1997年の秋であった.

下のグラフは,長野県の都市(市町村合併前の旧区分)について,2005年からの5年間の人口増加率を示したものである.赤色になっているのは新幹線駅がある都市,青色は新幹線駅の無い都市,一番上の緑色は長野県全体である.

まず,県全体の人口増減という点だけについて言えば,人口は減である.つまり,新幹線の開業は長野県の人口減を食い止め,人口増をもたらした,とは言えないということである.だが,これだけで「新幹線のストロー効果ガー」と喧伝し始めるのは気が早い.

新幹線の駅ができた都市(赤棒)は長野県平均のグリーンのラインよりも増加傾向が強い.絶対的には減少していても,その程度が小さいわけである.駅が無い都市は人口減の都市が多い.これは何を意味するのだろうか.

この状態を長らく続けると,新幹線駅のある都市には人口集積が見られるものの,それ以外では人口がまばらになり,結果として新幹線駅周辺に長野県の人口分布が集約された形になる,ということだ.もし新幹線が人口を吸い出すのなら,新幹線駅周辺の人口で顕著に人口が減少しているはずだが,そうではない.減っているのは不便な都市だ.

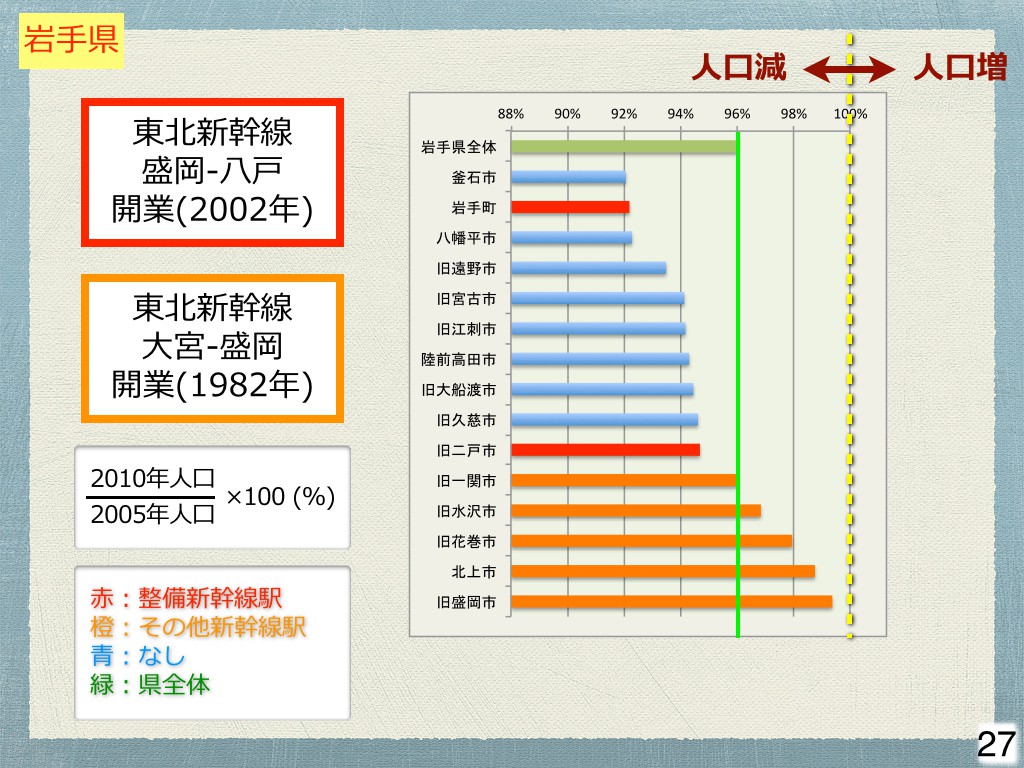

では,その次に開業した東北新幹線の盛岡-八戸間はどうだろうか.下のグラフは長野県と同じ作図方法での岩手県のものである.ただし,岩手県下では盛岡以南の東北新幹線が1982年に開業しているので,それらについてはオレンジ色にしている.

そうすると,まず1982年に開業した区間の影響については顕著であることがわかる.1982年開業区間で駅がある都市は岩手県の人口増加率上位である.(だが,県の人口減を完全に食い止めるところまでは至っていない)

さすがに2002年に開業してた区間については2005年以降の人口構造が大きく変化するところまでには至っていないものの,旧二戸はオレンジ色の棒を除くと比較的上位だ.

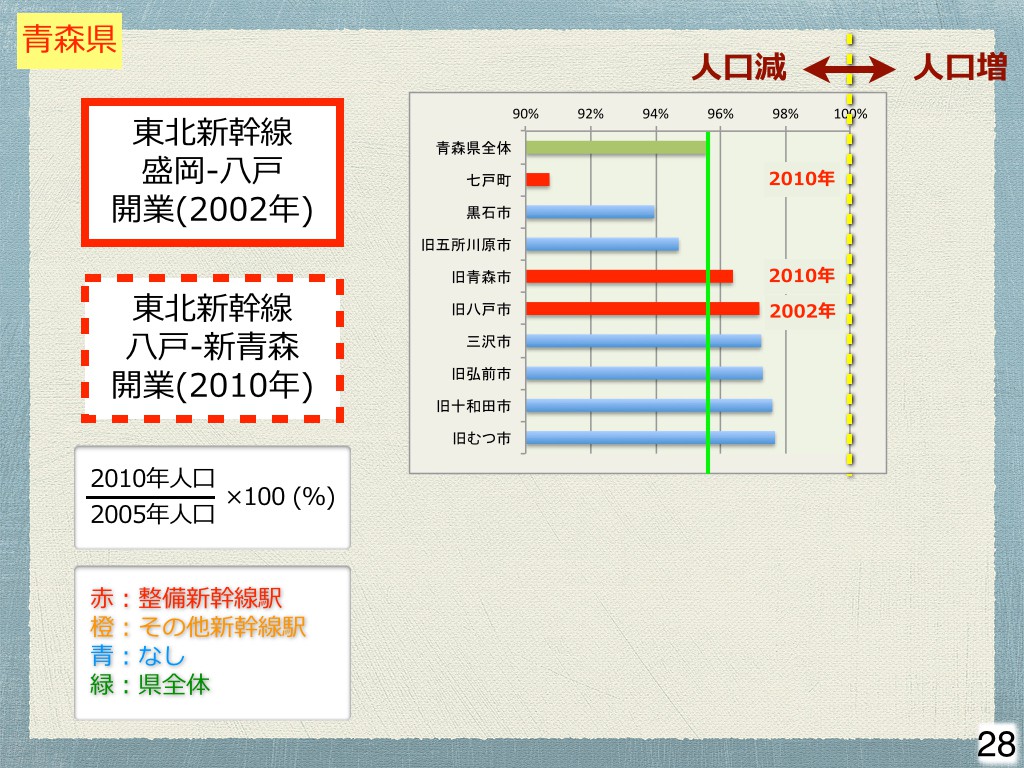

青森県下でも,八戸は県全体を越えているが,県南部だけに新幹線が開通した状態なので,全般的な影響については明瞭でない.

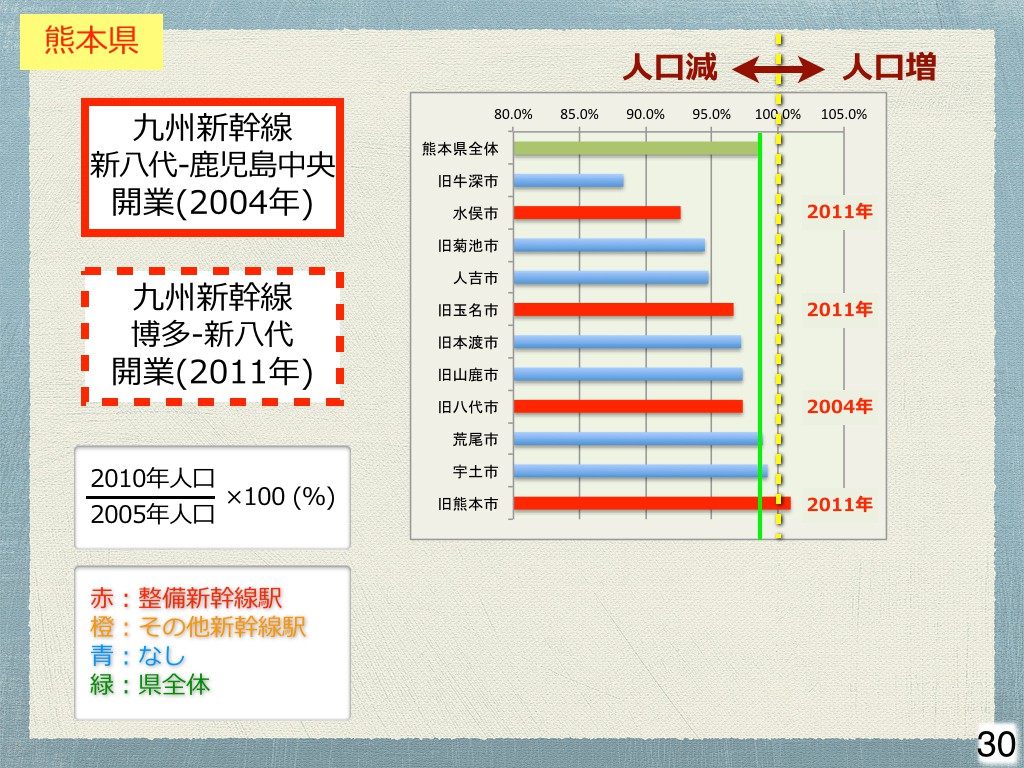

分析年次が2005年から2010年なので,これ以降開業の新幹線については開業からの期間が短く,影響が段々不明瞭になって行く.

ということで,新幹線は駅を中心とする都市圏をつくり出しているわかる.それと同時に,新幹線だけで完全に県人口の減少を食い止めることが難しいこともわかる.

ということで,新幹線は駅を中心とする都市圏をつくり出しているわかる.それと同時に,新幹線だけで完全に県人口の減少を食い止めることが難しいこともわかる.

県人口はともかく,沿線都市は新幹線によって成長してくる可能性が高いため,「そんな田舎に新幹線などいらぬ」と高をくくっていると,何十年後かに立派な都市に育ってバカにできなくなる可能性がある.インフラの有り難みがわかっていない都市圏在住の方々は要注意である.

Views Today : 368

Views Today : 368 Views Last 7 days : 4061

Views Last 7 days : 4061 Views Last 30 days : 15015

Views Last 30 days : 15015