ドイツの有力週刊誌「デア・シュピーゲル(DerSpiege)」が報じたところによると、ドイツ連邦参議院(Bundesrat)が、2030年以降にガソリンやディーゼル機関など内燃機関を使用した自動車を禁止する決議を採択した。同じくこのニュースについて報道した米フォーブス誌によれば、決議採択はただちに法的効果を有するわけではないが、ドイツの規定がEU全体の規定になる場合が多いため、今回の採択が今後、欧州の環境対策の大きなターニングポイントになる可能性が高いという。

情報源: 自動車から「エンジン」が消える!? ドイツで2030年以降の搭載禁止決議が採択(1/3ページ):nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

10年前に半分冗談で書いたこの話が,ついに現実になりつつあるのか?

パリ協定の日本の削減提案は-26%らしいが,この程度の削減で温暖化が止まるんだろうか.

日本では相変わらず「運輸部門は自動車の燃費向上で」とかなんとか考えてそうだが.自動車社会が醸し出す低いエネルギー効率は自動車の燃費向上だけでは如何ともしがたい.

******************************約10年前の当サイトの記事******************************

★06/11/24号:

チームマイナス6%(ほんとは50%や80%削減だと言われたら・・・編)

先日、沖縄で研究発表をした際、webmasterの1つ手前の発表が交通や都市分野の研究者ではなくて、エネルギー分野の研究者の発表であった。そのプレゼンテーションの中に、やはり欧州では50%あるいはそれ以上のCO2削減が検討されている旨の内容が含まれていた。マイナス6%などという生ぬるい設定では、会議の面目が保てても、温暖化が止まる保証はないのかもしれない。

さて、運輸部門でこの面目を保つには、22%の排出削減が必要であり、結構たくさん自家用車の削減をしなければならないという丼勘定は先日お見せした。もし、22%じゃなくて、上のような50%が必要であるといわれたら、果たして自動車交通はどの程度の削減が必要だろうか。

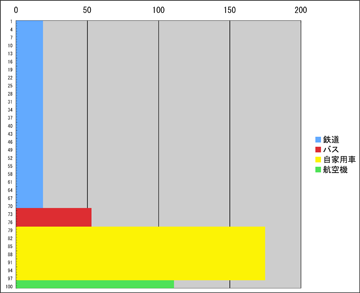

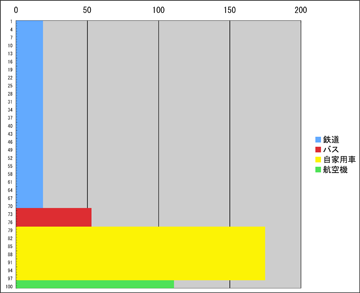

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。

| 交通機関 |

旅客輸送のシェア |

1人1km運んだときのCO2排出量(g) |

| 鉄道 |

69.6% |

19g-CO2 |

| バス |

7.0% |

53g-CO2 |

| 自動車 |

20.6% |

175g-CO2 |

| 飛行機 |

2.7% |

111g-CO2 |

鉄道のシェアが、32から69になるので2.18倍、自動車は0.38倍になるので、62%減ということである。

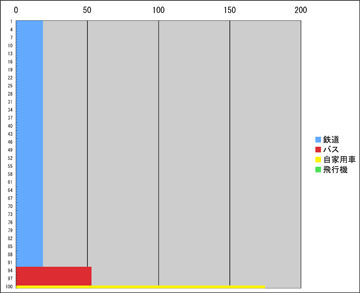

さらに、削減量に関するいろんな数字を見ていると、最も強烈な数字としては80%削減が必要などというものも見かけることがある。

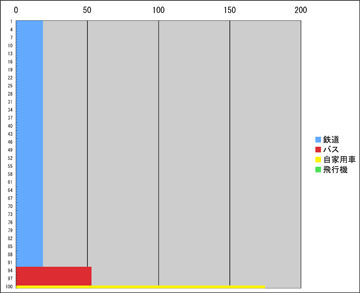

この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

| 交通機関 |

旅客輸送のシェア |

1人1km運んだときのCO2排出量(g) |

| 鉄道 |

92.3% |

19g-CO2 |

| バス |

7.0% |

53g-CO2 |

| 自動車 |

0.6% |

175g-CO2 |

| 飛行機 |

0.08% |

111g-CO2 |

こうなると、自家用車使用禁止令でも発動しないと実現不可能である。だが、場合によってはこういうシナリオも存在しうるという点で、頭の隅にちょっと置いておいてもいい話だと思うが、いかが?

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。

再び、2002年の交通経済統計要覧という資料の数字を使うと、現状の日本では1人が1km移動すると、平均的には112.1グラムのCO2が出てきているので、これを50%削減すると、112.1×(1-0.50)=56.0 つまり、平均的には56.0グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は50%減少している。 この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

この場合だと、112.1×(1-0.80)=22.4 つまり、平均的には22.4グラムのCO2しか出さないようにしないといけないということである。そういう状態になるように比率を逆算すると、下の表のようになる。グラフにすると、右である。色を塗った面積の合計は80%減少している。

Views Today : 485

Views Today : 485 Views Last 7 days : 4202

Views Last 7 days : 4202 Views Last 30 days : 15874

Views Last 30 days : 15874