続きである.おそらく一連の『北陸新幹線京都駅付近の「地上案」』シリーズの最終回である(もしかしたら更に補足があるかもしれないが).

北陸新幹線の小浜京都ルートが公式に推進されている理由の一つとして,表面的なB/Cなどの他にも将来的な日本海側への高速鉄道導入の布石としようとしている事が挙げられる.つまり山陰新幹線である.

山陰新幹線は,一応,大阪を起点にして鳥取松江を経由して下関までということになっているが,これを額面通りに大阪を起点とした新線工事を開始しようとすると,山陰新幹線単独で大阪平野の市街地を横切る新幹線工事をしなくてはならなくなる.まぁ,はっきりいって無理である.

鉄道網のことをよく知っている人なら,「大阪‐姫路(or相生)間は山陽新幹線と共通にして,そこから智頭急行線に沿って鳥取を目指せば距離も短くていいんじゃね?」と言うかもしれない.

確かに山陰新幹線の「経由地」だけを見ればそうかもしれない.ところが,近畿から中国の日本海側には数万レベルの都市がいくつもあり,特に「山陰新幹線智頭線並行ルート」を採用すると,京都府北部から兵庫県北部にかけての複数の中小都市を取りこぼすことになる.その人口を合わせると,鳥取18万よりも多い.

そこで現在一部で構想されているのが大阪‐京都‐小浜間を北陸新幹線と山陰新幹線とで共用し,小浜から山陰新幹線の単独路線として建設すれば,山陰新幹線単独で大都市の市街地を横切る工事を回避できるということだ.もちろん,北陸新幹線の「米原ルート」でも成立しない.こういう話は,表面的なB/Cとか「工期が…」「工費が…」と言っている人たちからは出てこない.

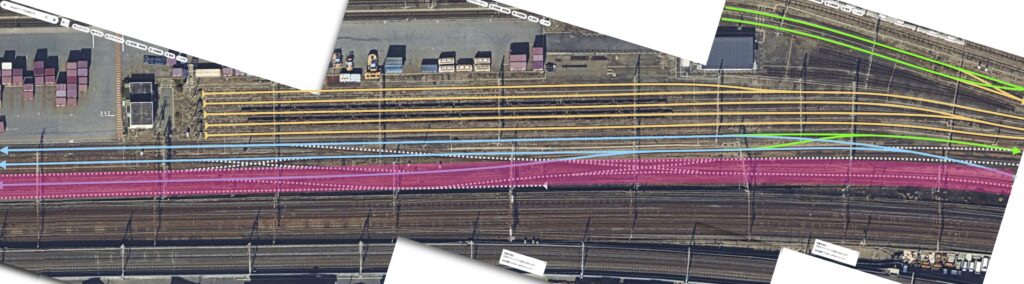

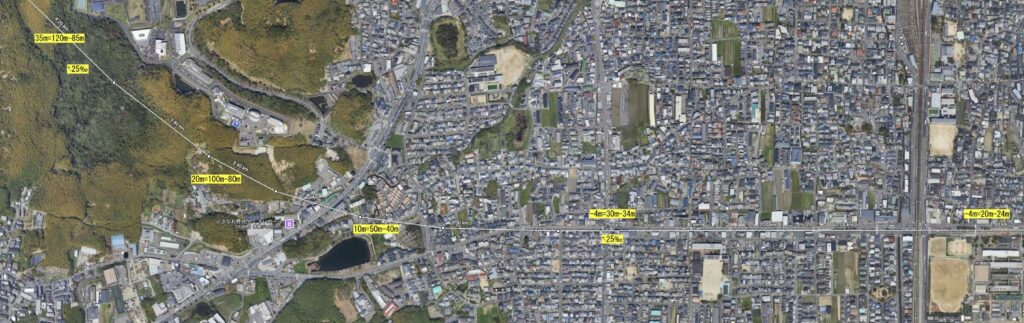

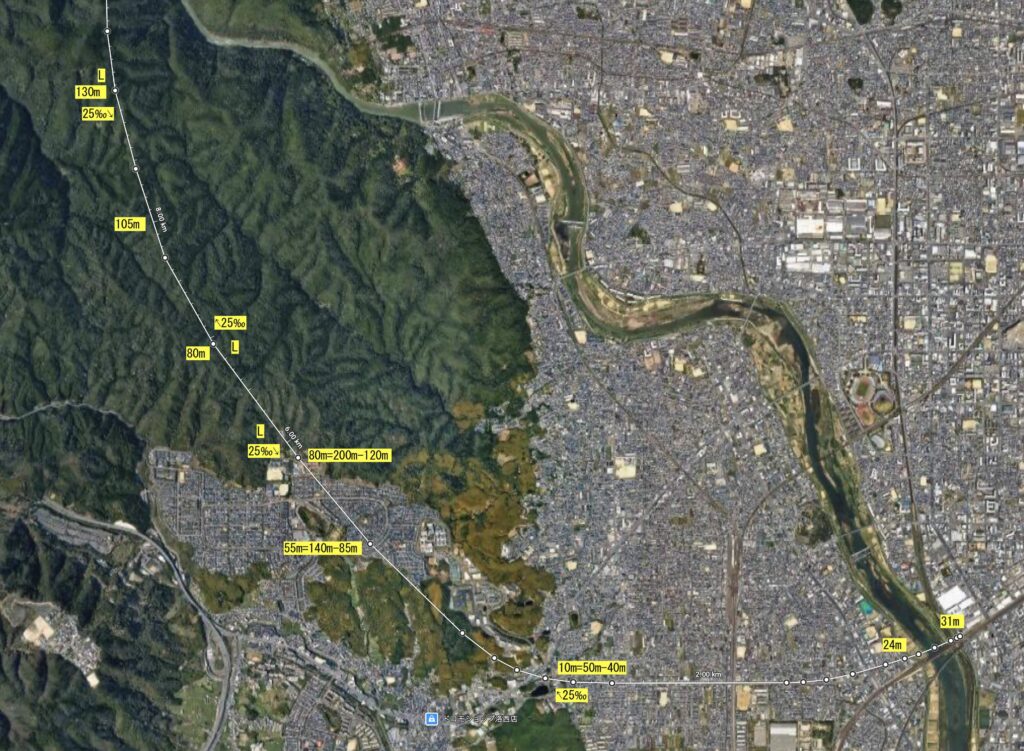

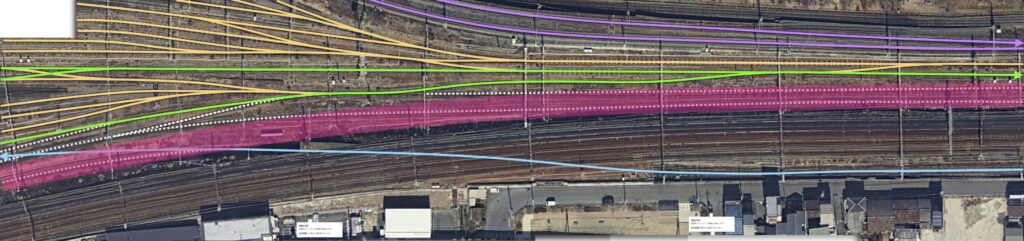

小浜から(進行方向は変わるが)分岐して,舞鶴,岩滝口*,豊岡と進んで,鳥取方面に至る.これで23.9万人くらいの沿線人口になる(緑のライン).

(高浜は人口が1万人ほどなので,駅を作れるかどうかは微妙)

*どうして岩滝口かというと,この辺の人口が多い自治体は京丹後だが,京丹後経由にすると直線的ルートから外れる.しかも超有名観光地の天橋立へのアクセスが不便になる.という理由でここを選んだ.

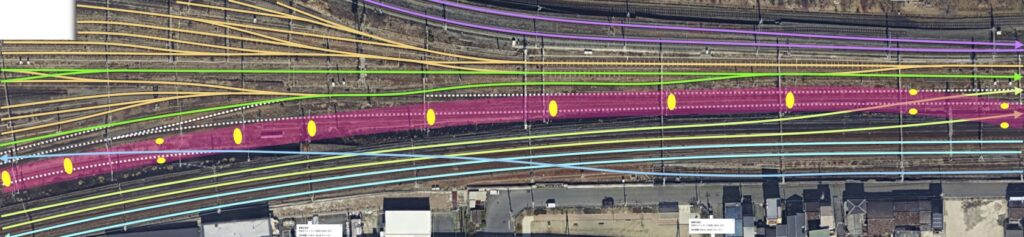

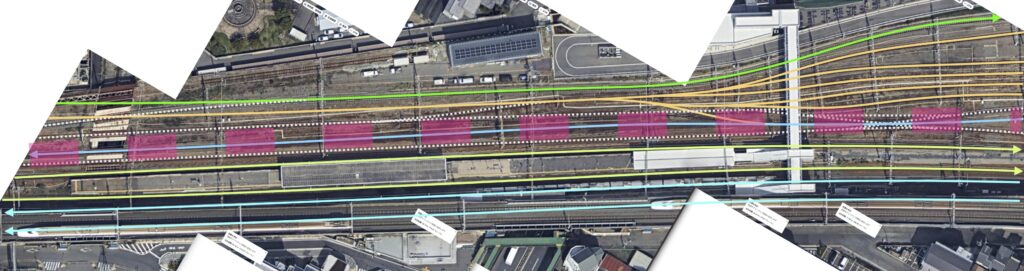

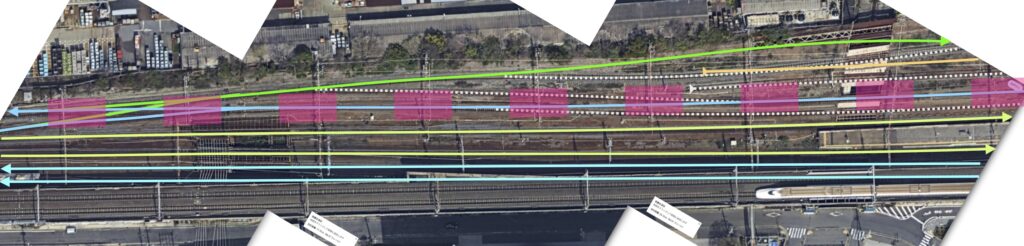

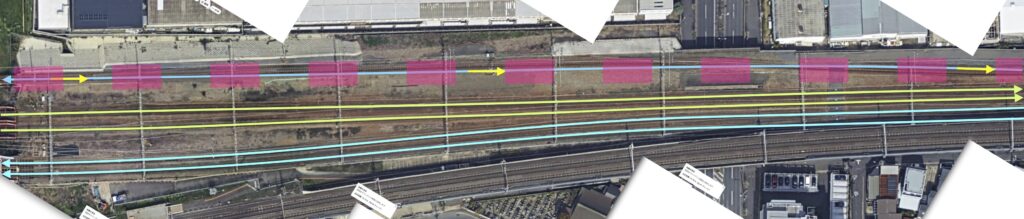

さて,以上は京都駅付近のJRTT案(南北東西桂川)ベースの構想だが,当webでは新たに「地上案」を提案している.そうすると,どうなるかという話である.

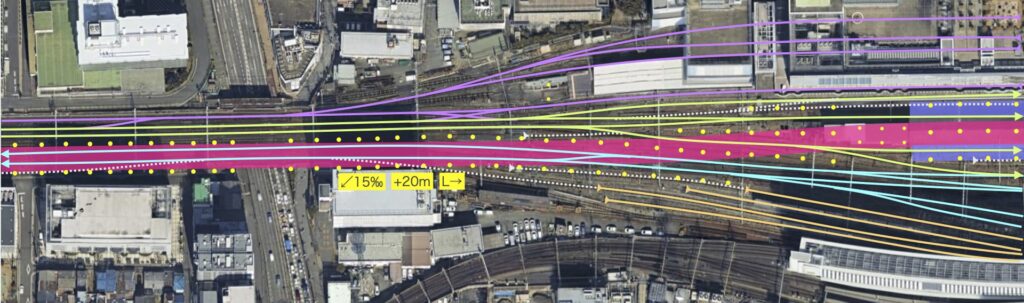

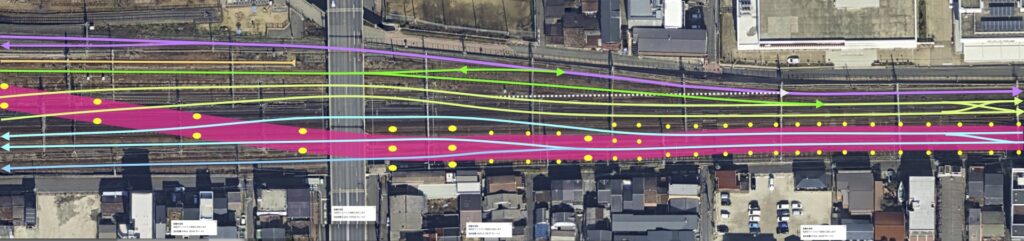

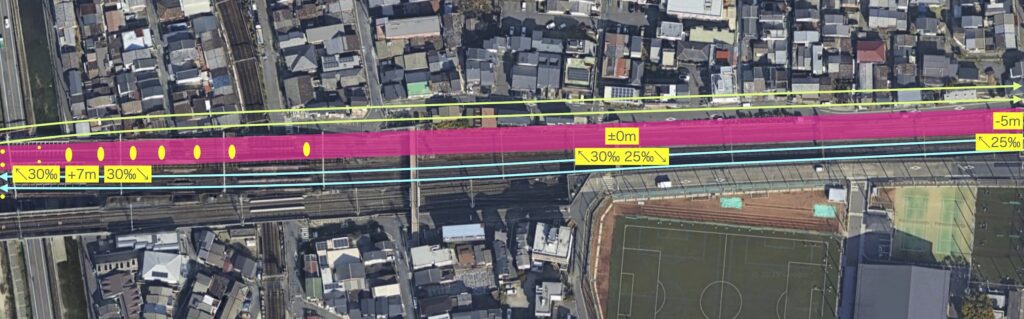

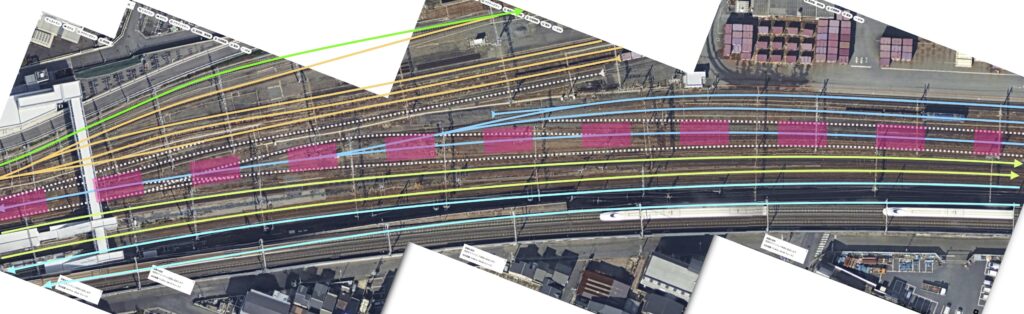

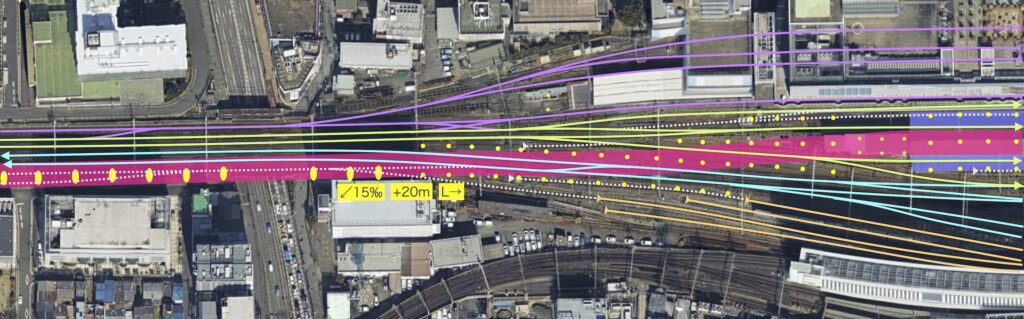

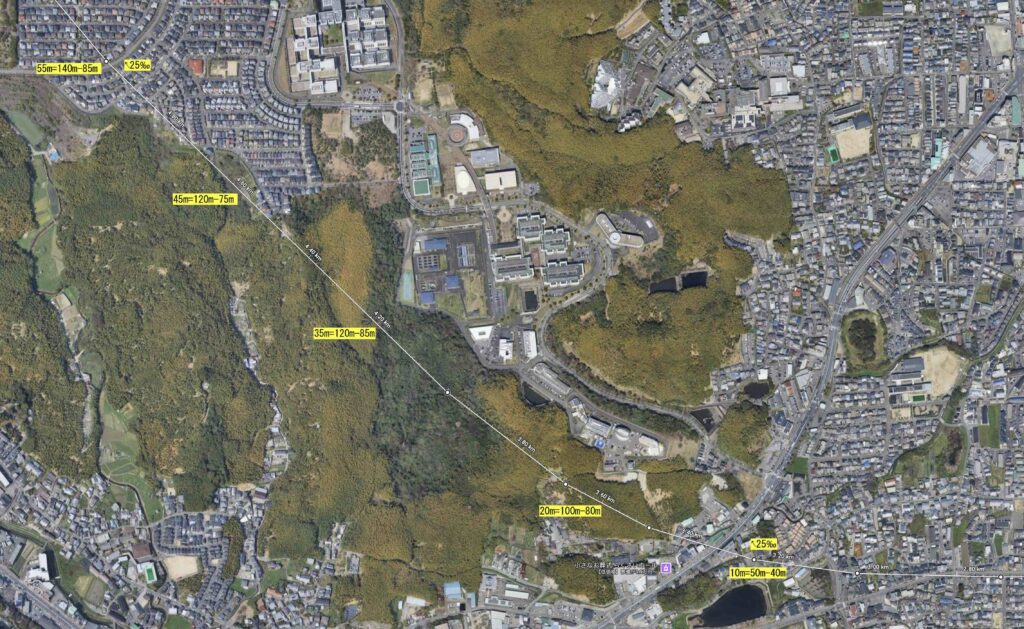

前々回に,京都駅から西(小浜方面)に進んで京大のキャンパス付近から山岳トンネルに入って勾配を登る途中で,少しだけ平らな部分を作ると書いたが,ここから山陰新幹線を分岐させるというのが新提案である.

トンネル内で分岐させて,亀岡(人口8.7万人),南丹(3万),綾部(3万)+福知山(7.7万)*,舞鶴(8万)と進んで,あとは現行構想と同じく岩滝口(計8.7万),豊岡(7.2万)とすれば,沿線人口は現構想の23.9万人から46.3万人に増える(紫のライン).

*綾部は福知山から13kmほど離れているが,函館から新函館北斗までよりは近い.

舞鶴を基準にすると,建設距離は小浜までは40kmほどだが亀岡経由で京都市西側の分岐点までだと70kmほどに増えるものの,所要時間は小浜経由で37分程度と推計されているのに対し,亀岡経由だと(こだま号なみとして)32分程でちょっと早い.

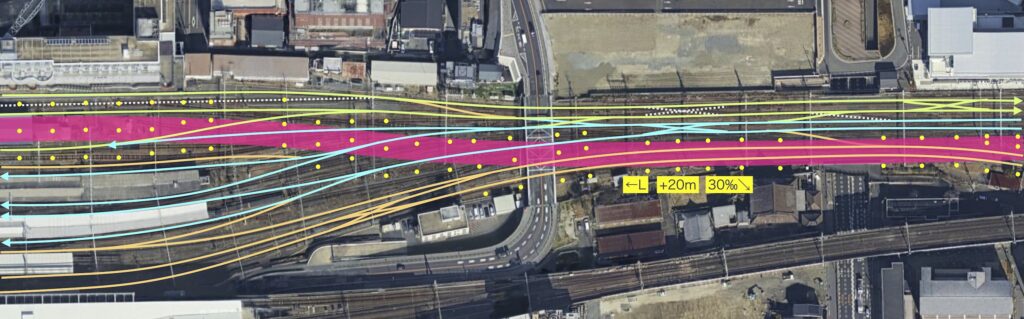

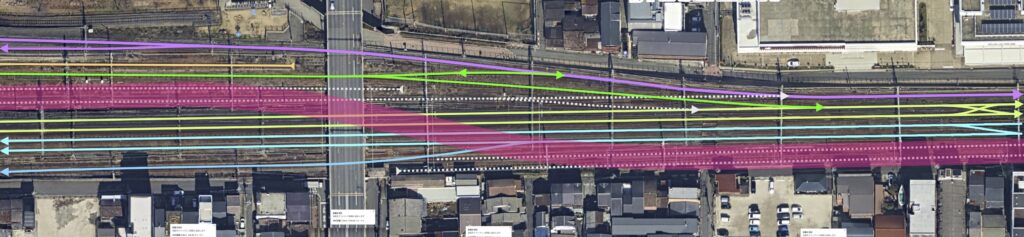

それから,この山陰新幹線は新大阪を出発して京都を経由して山陰方面に向かのうのが基本だが,「地上案」は京都駅が地上駅(高架)である.東海道新幹線も地上駅(高架)である.そうすると,現時点では極めて望み薄であるが,東海道新幹線から北陸・山陰新幹線への連絡線を建設できて,直通運転できたとすると,山陰新幹線→東海道新幹線→(名古屋)→品川という最速ルートが形成可能になり,舞鶴-品川間が2時間ほどになる可能性を秘めている.

(京都駅乗り換えでも10分くらい長くなるだけだけど)

それから,それから,山陰新幹線亀岡ルートでは「北陸新幹線なんてメリットねぇよ,トンネル工事なんか協力できるかぁ」という南丹市に駅を設けられる可能性があり,南丹市にとって「北陸新幹線はNIMBY案件」という合意形成上の課題の解決に至る可能性もある.(京都府にとってもNIMBY案件かも)

という,色々メリットの多いのが「北陸新幹線京都駅付近の地上案」である.

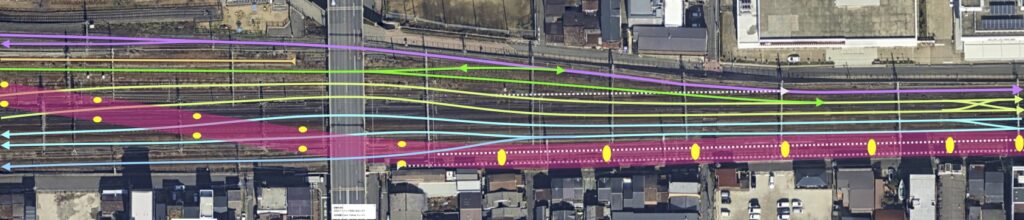

ただし,(自分で言うのも何だが)京都駅付近の工事は超絶めんどくさそう.

ということで,お話,終わり.

Views Today : 377

Views Today : 377 Views Last 7 days : 3455

Views Last 7 days : 3455 Views Last 30 days : 11374

Views Last 30 days : 11374