与党の政策方針等のは,今後の動向に大きく影響する可能性があるので,とかくチェックの対象になりやすいものである.なので,いろいろ書かれても一々キレないでね.メールの傍受もしないでねw.しても大した情報無いから.

さて,最近の政策方針はこのようになっているようである.概要版について項目を順に見てみよう.まずは全体の構成である.キャッチに「過去に戻すか。前に進めるか 」と書いてある割には住民投票で否決になった話がまだ書いてあるのね,という点はちょっと脇に置いといて…

- 副首都”大阪”の確立

- 大阪の経済成長戦略

- 国際エンターテインメント都市”OSAKA”の実現

- 防災強化

- 二重行政の根絶

- 大阪を豊かにする「1.」から「5.」を実現するための統治機構改革

- 現役世代活性化政策

- 教育のさらなる強化(広域)

- 市町村への権限委譲

- 治安のさらなる向上

- 福祉医療の充実

- 市民サービスの充実(大阪市)

- 改革の継続(大阪市)

これらのうち,都市計画(国土計画を含む)および交通計画がらみのお話しは…ほとんど全部の項目にちりばめられていそうである.

*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*

さて今回は,「副首都」の件である.当サイトでもしばしば首都機能に関しては書いており,首都機能をいかに維持するかの重要性については同意するところである.

地震動予測地図とリニアの近畿圏サブターミナル

国土強靱化における幹線鉄道網最大のネック

国土強靱化-副首都機能候補地を勝手にリストアップ

地震動予測地図と首都機能バックアップ

リニア新幹線整備の理由(昔の主張-新首都編)

リニア新幹線整備の理由(昔の主張-施設老朽化&まとめ編)

リニア新幹線整備の理由(名古屋-大阪間:国土計画編)

なぜ「遷都」や「首都機能移転」ではなく「バックアップ」なのかをゲスる

…これだけある.さて,国土の二眼構造というのは重要であり,東京の機能のバックアップを関西に持ってくるというのは確かに正しいのだが,それを大阪におくべきかどうかは慎重な議論が必要である.

特に大阪市は海に近い地域であるので,南海トラフ地震発生時には東海〜伊勢湾岸〜紀伊半島〜大阪湾(〜四国方面)が同時に津波の被害を受ける可能性がある.南海トラフ地震だけならば東京の機能が維持されている可能性もあるのだが,江戸時代安政年間の時のように,海溝型の大地震と首都直下の地震が独立事象ではない可能性も高いので,避けたい立地である.

首都直下地震が発生しなかったとしても,海溝型地震の長周期地震動が高層ビルに与える影響が大きいので,東京と大阪が同時被災の可能性を否定できない.実際,WTCビル=大阪府咲洲庁舎が東日本大震災の影響で被災したという事実あり.長周期地震動だけでなく,市街に震度6クラスの揺れが襲うことも想定されているので,大阪が安全というわけではない.

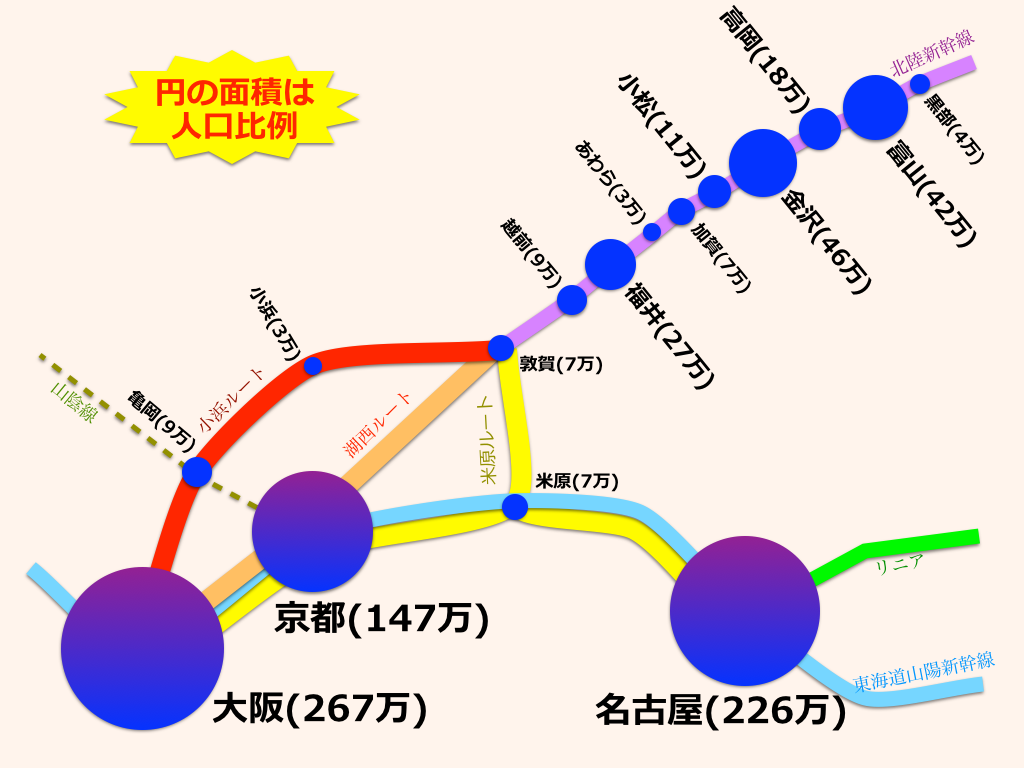

それから,東京が機能しなくなった場合…数日ならともかく,年単位で機能しない場合は対全国の利便性を確保する必要がある.その点では大阪は交通の要衝であり,平時は便利である.広域的な交通網については,良くも悪くも西日本では大阪市を中心とするネットワークが形成されており,大阪市域が機能しなくなると西日本の広域交通網全体が機能しなくなる.(→国土強靱化における幹線鉄道網最大のネック)

首都機能バックアップシステムとしては,機能そのものが失われない地理的立地であるとともに,それを支える広域的な交通網についても大阪市域の利便性を確保しながらもリダンダンシーを考えたネットワークが必要である.

大阪に首都機能の一部を持たせ、先ずは二極化することによりそのリスクを解消し…

これは一見正しそうに見えるのだが,十分に考えておかないと危ない.現況よりも悪化する可能性すらある.つまり,単純に大阪に首都機能の一部を持たせてしまうと,東京か大阪かのどちらか一方が被災しただけで政府が機能不全になる可能性がある.必要なのは分散化ではなく,二重化である.そのことは果たして理解されているのか不明である.

その後 に多極分散型の国家を確立します。それを支える地方自治制度としての道州制を目指します。

経済成長の観点では,一極でコントロールするよりはその地その地の実状に合わせてコントロールする方が良い,という考え方はあり得るのだが,この政策項目のそもそもの書き出しは…

東京一極集中は、地震等の大災害時に国家機能の全てがストップしてしまうので、復旧復興が困難であるというリス クが表面化しています。

…なので,「副首都」の目的は日本国のBCPの一環のようである.だが,書き出し部分と政策内容の方向性が一致していないようにも見える(つまり,ブレてますよ,という話).

それから,狭い大阪市域(あるいは府域でもいいけど),一体どこに首都機能を受け入れるのかなぁ?

つづく

今日の魔除けのお札→日本国憲法第23条

あーこわいこわい.

Views Today : 421

Views Today : 421 Views Last 7 days : 3715

Views Last 7 days : 3715 Views Last 30 days : 15425

Views Last 30 days : 15425